Money ー 1:量をバランスする(インフレ・デフレ)

お金や経済のことについては、まったく無知なので、そもそも書くべきか迷ったのですが、、、わからない人が書くからこそ伝わるという側面はあるかと思い、かなり思い切って書いています。詳しい人も、そうでない人もどうぞ初心に帰ってお付き合いください(笑)

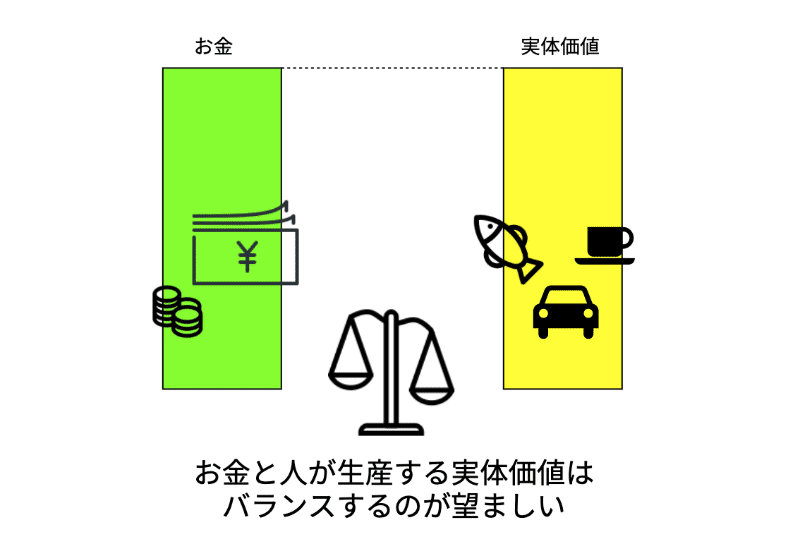

さて、世の中にあるお金の総量について想像したことがありますか?お金のもっともシンプルな役割は、人が生産した実体価値のあるモノ(またはサービス)をお金という交換可能な価値に変えて、生産活動の媒体になることです。どちらが不足しても不都合がでます。

なので、人が生産したあらゆる「モノ」の量と、お金の量は適度にバランスするのが望ましいです。

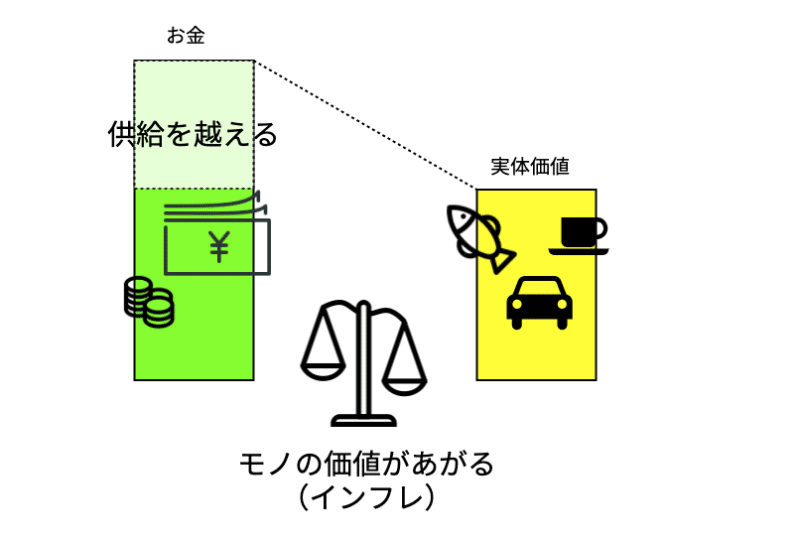

もし、モノやサービスなどの実体価値より、お金の供給量が増えると相対的にお金の価値が下がってしまいます。すると、その商品の価格が上昇し本来100円の商品が150円出さないと買えなくなったりします。この状態が続くことをインフレと言ったりします。

例えば戦後の物資が圧倒的に不足しているような状況で、極度のインフレを起こすことをハイパーインフレなどと言ったりします。もちろんこのような極端な状態は不健全ですが、ゆるやかなインフレ状態が望ましいと言われています。

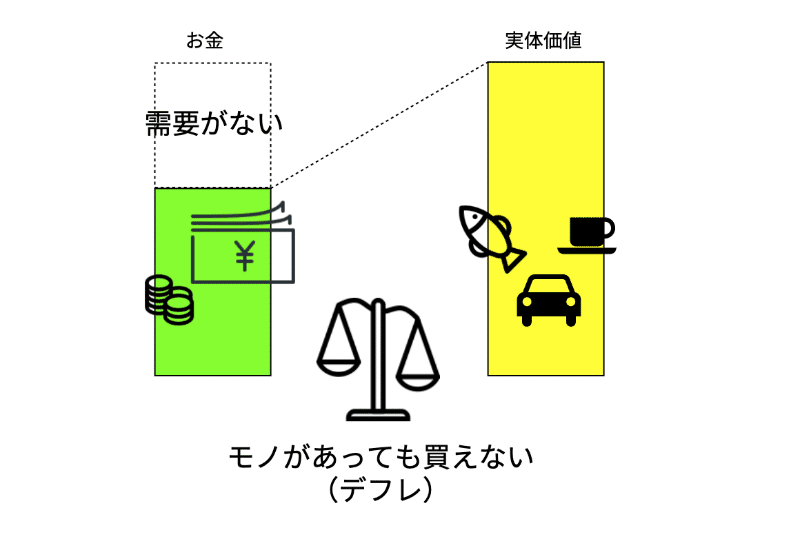

逆に、モノがたくさんあっても、お金がなければやはり欲しいものは買えません。お金をだせる人が10人しかいないのに、モノが15個あったら5個は売れ残ってしまいます。すると、なんとか在庫がはけるようにモノの値段が下がります。相対的にお金の価値は上がります。この状態が続くことをデフレと言ったりします。

生産力があるのに買えない/売れないデフレ状態はとても不健全な状態です。価格競争が起こり賃金が削られ体力が消耗します。これが長く続くと作っても売れないので「生産しない」ようになってしまいます。日本のように30年もデフレが続くと、そもそもモノをつくれる人材が育たず技術・技能自体が失われてしまう懸念もでてくるでしょう。

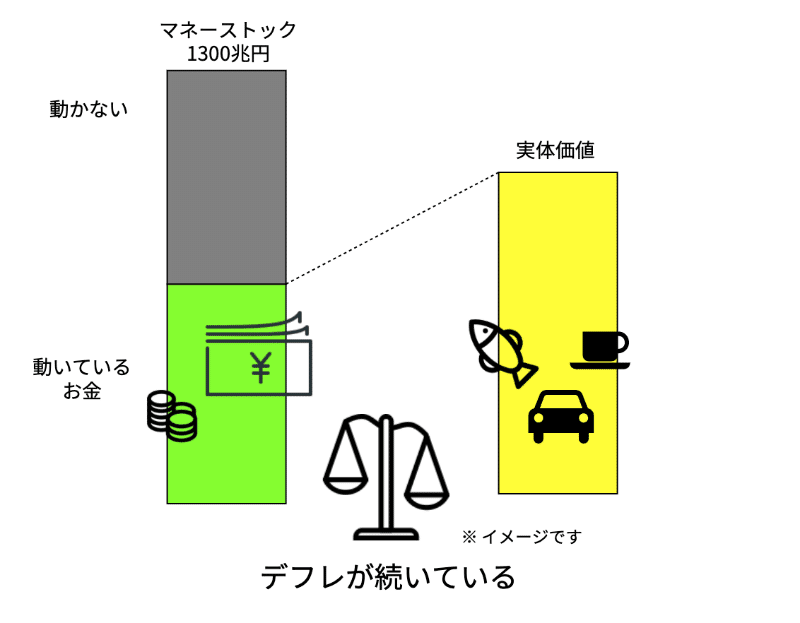

さて、もう少し発行されているお金の量を深堀りしてみます。世の中に発行されたお金の総量のことを「マネーストック」と呼びます。今日はこの言葉だけ覚えていってください。次のnoteからきっとよく出てくるようになります。これは現金通貨や預金通貨など全てのお金の残高です。

日本円は2019年時点でマネーストックは1300兆円ほどです。

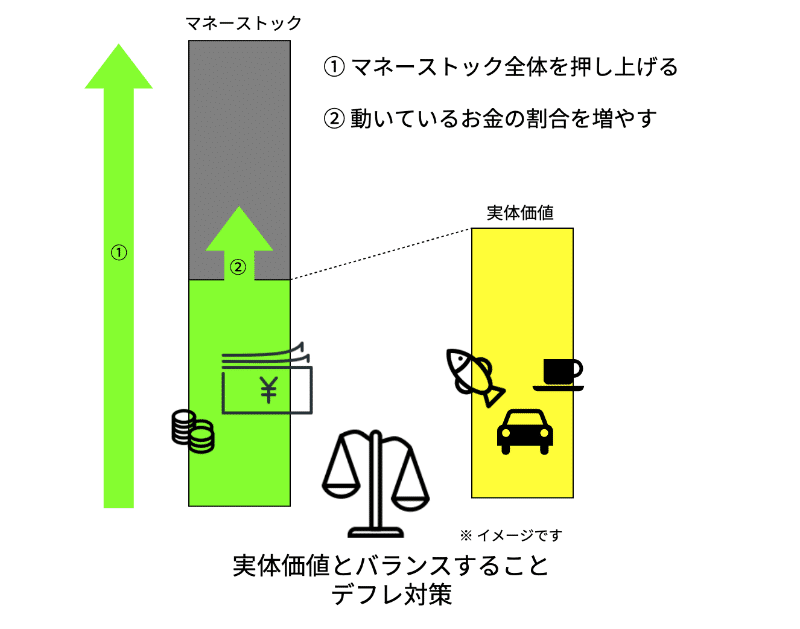

ただ、この1300兆円には資産家の溜め込んでいるお金や企業の内部留保など動かないお金が含まれているので、実際にはこんなイメージを持つのがわかり良いと思います。※ あくまでイメージです。

実体価値のあるモノと、実際に動いているお金の量のバランスをとるということが重要という点を頭に入れておいてください。

なので、デフレを脱却するためのいろいろな政策がありますが、お金に関しての景気対策はマネーストックの量や動いているお金の割合がどのように誘導されているか、を見るのがとても重要なポイントになります。そう考えるととても簡単です。このイメージは後の章で改めて議論したいと思います。

ここまでは、高校の時に習ったことと違和感はないと思いますが、いかがでしょう。ちょっと物足りなかったでしょうか。少しずつ深堀りしながら、あまり小難しい話にならないように短いnoteでシリーズ化してみたいと思います。

次回は、このお金の発行量を基本として、実際にお金がどのようにして発行されるのかそのしくみについて勉強してみたいと思います。お金の発行のしくみを知るとお金に対する価値観がだんだん変わってくると思います。

note記事(Moneyシリーズ)

Money ー おカネ

Money ー 1:量をバランスする(インフレ・デフレ)

Money ー 2:お金をつくる(信用創造)

Money ー 3:国の借金なんてない

Money ー 4:お金のムダ遣いってなんだろう?

Money ー 5:利息に強制される経済成長(非公開)

Money ー 6:お金の正しさ

Money ー おまけ(参考にした情報)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?