Money ー 2:お金をつくる(信用創造)

みなさんは、お金がどのように発行されている印象をお持ちでしょうか。わたしはてっきり日本銀行が発行しているのだとばっかり思っていました…。念のため、お金 = お札ではありません。日本には1300兆円ほどのマネーストックがあるという話を前回しましたが、このうち紙幣として印刷されているのはせいぜい100兆円くらいです。紙幣はリアルな生活で便宜上持ち運ぶのに使われるもので、お金の実体はむしろ預金口座などに書き込まれたデータだと言って良いでしょう。では、そのデータとしての「お金」を発行しているのは誰でしょうか?

答えを言ってしまうと、実は「民間の銀行」なのです。

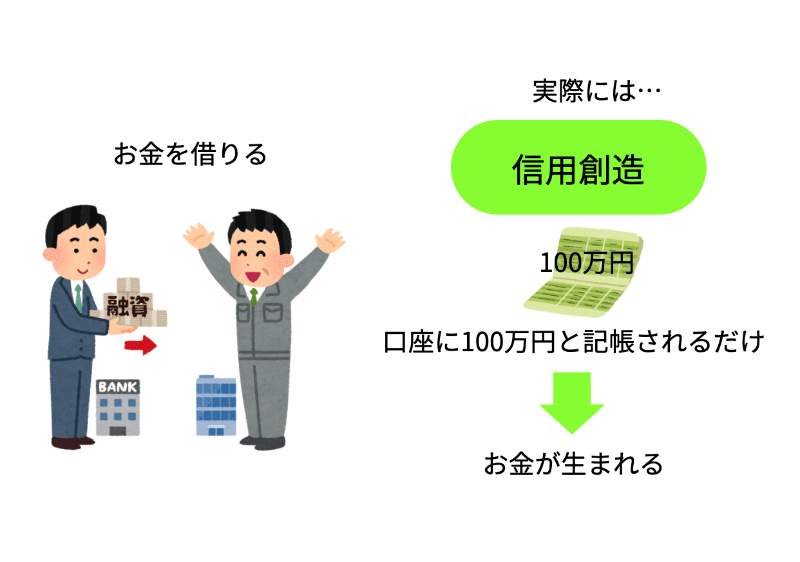

例えば、A銀行から100万円の融資を受けるとします。するとA銀行に口座を作らされますよね?信用調査などが通り契約が締結されると、その口座に100万円が振り込まれます。この時、銀行は100万円という数字を口座に打ち込むだけです。別の誰かの口座や銀行の金庫から融通したりするわけではありません。わたしが100万円を返済する能力があると信用した場合に、銀行は100万円を「何もないところから」創造するのです。

これがヤニス・バルファキス氏がベストセラーになった著書「父が娘に語る …経済の話。」で、お金が何もないところからパッと作り出されるって言っていたものの正体です。

これを「信用創造」というのですが、これがお金の発行のしくみです。

もちろん、法律で定められたルールがあるので全く何もないところから無限にお金を作り出すことはできませんが、事実上その範囲内であれば銀行の裁量でいくらでもお金を増やし続けることができます。そんな都合の良い話がある?と思うかも知れませんが、これが今の金融経済でのお金の発行のされ方です。

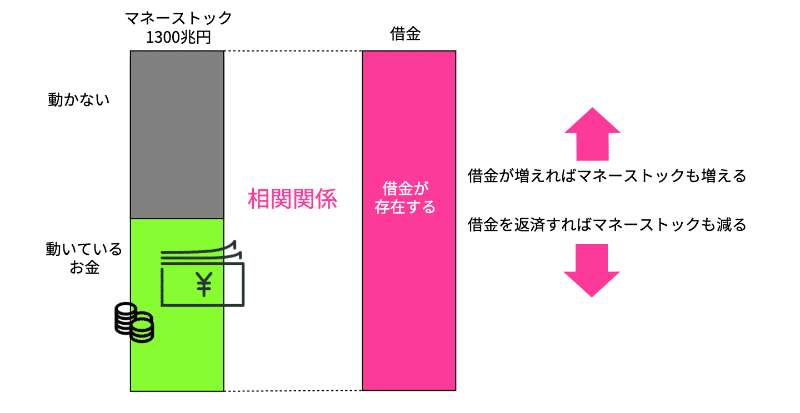

ほぼ全てのお金は誰かの借金によって創造されたものです。わたしたちの銀行口座やお財布やらにあるお金は、それが巡り巡って自分のところにやってきたものです。借金をすることでマネーストックが増えるしくみなのです。当然、借金を返済すればお金が消えるので、マネーストックが減るということになります。

かなり説明をはしょりましたが、ここでは大筋を理解していただければと思います。信用創造されたお金を元本にまた新たなお金を創造し続けることができるのです。興味を持った方はより詳しい説明をYouTubeなどで調べると、より具体的で詳しい説明が聞けると思います。

前回のnoteで、デフレやインフレ時の景気対策はお金の「発行量の調整」だという話をしました。お金の発行のしくみを理解した上で言い換えると、つまり「借金の増減を調整」することで、マネーストックの量をコントロールする、ということが理解できたのではないかと思います。

次回は、もう少し具体的にお金の量のコントロールの仕方について勉強したいと思います。

note記事(Moneyシリーズ)

Money ー おカネ

Money ー 1:量をバランスする(インフレ・デフレ)

Money ー 2:お金をつくる(信用創造)

Money ー 3:国の借金なんてない

Money ー 4:お金のムダ遣いってなんだろう?

Money ー 5:利息に強制される経済成長(非公開)

Money ー 6:お金の正しさ

Money ー おまけ(参考にした情報)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?