日本とインドを繋ぐ金色の絹糸 インドシルクの紹介

© 2011 Liem. All Rights Reserved.

本記事は神戸大学附属図書館公開デジタルコンテンツの貴重な資料を参考に執筆しました。ご許可賜り、誠にありがとうございます。

ショールやサリーをインドのお土産に買っていく人は多い。以前コラムで紹介したパシュミナのショールやセーターも人気だが、やはり高価であることと纏う季節が限られているため気軽に何枚も購入するのは難しい。その点、気軽に購入できるのがシルクだ。シルクは季節を問わず活用でき、ばら撒きの安価なお土産品にもなれば、一生ものの高価なサリーにもなる。手に取ってみると、一品ごとに感触が異なり、その個性に驚かされる。インドの店先でシルク製品を手にした日本のご婦人が「これ、私が知っているシルクと随分違うわねぇ。本当にシルクかしら」と、訝しげに見ている姿を何度か見かけたことがある。しかし、ここは「私の知らないシルク」に出会える絶好のチャンスだと思って、自分好みの風合いを見つける楽しさを味わって頂きたい。

家蚕と野蚕

私たちがよく知る絹を生み出す虫といえば、桑を食べる白色の芋虫。繭から出た成虫は、胴が太く、小さな羽をバタつかせる蛾「カイコ(mulberry silkworm)」をイメージするだろう。このカイコは学名でBombyx(蚕) mori(桑)と呼ばれており、数あるカイコガ科の一種である。しかし、糸を吐く虫は、このカイコガ科だけはない。公園でよく見かける蓑虫(ミノガ科チャノミガ)など、糸で繭を作る虫が数多く存在する。中でも、ヤママユガ科の幼虫は、カイコの糸にも劣らないほど照り輝く糸で繭を編んでいる。ヤママユガ科の絹糸は、カイコと同様に市場で取引されている。特に、日本では長野県でクヌギを飼料とするヤママユガ(ヤママユガ科)の絹織物「天蚕」が有名であろう。その薄緑色の艶やかな風合いは、自然が生み出した色味とは思えないほど上品だ。一般的に、カイコは屋内で飼育されることから「家蚕」、ヤママユガは屋外で飼育されるため「野蚕」と称されている。

インドの代表的なシルク 4種の紹介

インドでは、主に4種のシルクが有名である。そのうち、ムガ蚕(さん)(muga silkworm)のシルク、エリ蚕(さん)(eri silkworm)のシルク、タッサール蚕(さん)(tassar silkworm)のシルクは、主にアッサム州やビハール州などのインド中央部から北東部で生産されている。いずれもヤママユガ科に属する野蚕であるが、現在では生育に応じて家蚕飼育も行っている。もう1種は前述のカイコ(mulberry silkworm)で、家蚕が可能であることからカルナータカ州やジャンムー・カシミール州、西ベンガル州などインド各地で飼育されている。しかし、これらの蚕は地域によって特徴も異なるため、実際には数十種類以上の蚕からシルクが紡がれていると考えて良いだろう。ひとつの国に、これだけ多様な蚕が存在しているのはインドだけではないだろうか。

これら4種のシルクを生み出す蚕について詳しくみていこう。まず、ヤママユガ科に属するタッサール蚕、ムガ蚕、エリ蚕を取り上げる。

タッサ―ル蚕(タッサールシルク / tassar silk)

タッサール蚕はサンスクリットの“タッサーラ(tassara)”、織機の「梭(シャトル)」「緯糸」を語源としており、その絹糸が褐色であることから、ヒンディー語にも“タッサール(tassar)”、「褐色の」という言葉がある。その歴史は古く、生成りのタッサールシルクは、ウールとともに巡礼や儀式で用いられていた。このタッサール蚕にも、シクンシ科、フタバガキ科、ミソハギ科、クロウメモドキ科の葉を食する中国とインドの雑種のものもあれば、ブナの葉を食するデカン原種も存在する。

ムガ蚕(ムガシルク / muga silk)

ムガ蚕はその色合いから“ムガ(muga)”、アッサム語で「琥珀色の、黄色の」と呼ばれており、アッサム原種である。クスノキ科、ニッケイ、タブノキ、ハマビワを食している。ムガ蚕は馴化が進んでおり、完全な野蚕ではなく、管理飼育に順応している種である。その黄金色に輝く美しい絹糸は、その昔、王族だけが纏うことを許されていた。現代でも、店主にムガシルクのサリーをお願いすると、恭しく奥の棚から取り出される場面に出くわすだろう。インド市場でも世界市場でも珍重される高級品だ。

世界の野蚕の約85%がコナラ、クヌギ、カシワ、ナラなどの木の葉を食する蚕だといわれている。これらの樹木を中国では「柞」類としているため、この種の蚕は柞蚕(さくさん)と呼ばれている。柞蚕は、その生育環境を反映して地方品種性が高く、同じ柞蚕といっても随分と個性がある。インドや日本の天蚕もこの「柞蚕(さくさん)」の亜種と考えられている。1881年に愛媛県で出版された『印度種天蚕飼養心得』では、「清国種あるいは印度種の天蚕」の飼育方法が記されている。カシ、クヌギ、ナラの枝を水の入った竹筒にさして吊り下げる「水さし育」の方法がイラスト入りで丁寧に説明されている。このことから、柞蚕がインド・中国の蚕として日本で紹介されていたことをうかがい知ることができるであろう。

エリ蚕(エリシルク / eri silk)

エリ蚕は、アッサム語で“エラ、エランダ(era, eranda)”と呼ばれる「トウゴマ、ヒマ」を食しており、アッサム原種である。トウゴマだけではなくクロガネモチ、ネズミモチ、クスノキの葉を食べる蚕もいることから、シンジュ(ニワウルシ)サンの亜種(樗蚕)であるとされている。野蚕でありながら、一部のエリ蚕も馴化が進んで管理飼育に順応している。実は、エリ蚕も1938年に台湾から日本へ輸入されている。第二次大戦中に軍用油のために日本の空き地でヒマが栽培されていたことから、現在よりも養蚕に適した環境であっただろう。

マルベリー蚕 桑蚕(シルク / silk)

最後に、家蚕であるカイコ(mulberry silkworm)について簡単に紹介しよう。他の「蚕」と区別をつけるため、ここではカタカナで「カイコ」と称する。現在では、カルナータカ、マイソールなど、南インドのカイコが有名であるが、とりわけカシミールのカイコの歴史は古く、この種のカイコが野生で見つけられるほぼ唯一の地域であったとされている。また、ムガル帝国の宮廷でもカシミール・シルクは不動の人気を誇っていた。そのほかにも、ベンガル、パンジャーブと、あらゆる地域で養蚕されている。

ここコルカタは、ちょうど野蚕の里である北東部と家蚕の産地である南部の中間地点にあたる。そのため、見本市や展示会、マーケットへ出かければ、一度に多様なシルクを目にすることができる。運が良ければ生産者から蚕についての解説を聞くこともでき、インドシルクを学ぶにはもってこいの町だ。

インド絹織物業のあゆみ

ここで、インドのシルク産業がたどった歴史を簡単に振り返ってみよう。19世紀前半まではインドもヨーロッパへ生糸を輸出していたが、次第に中国や日本の生糸におされるようになる。20世紀以降、ヨーロッパでは中国の生糸が、アメリカでは日本の生糸が輸出され、インドはさらに多量の高品質絹織物を輸出するために、生糸を輸入する状況になっていた。

このインドの絹産業の衰退を1918年の台湾新聞が詳細に報じている。衰退の原因は数々あるものの、以下の3点が主たる原因だったと明言している。

イタリアやフランスなどのヨーロッパ諸国が、中国や日本から温帯蚕種を輸入して飼育するようになったことから、インド従来の亜熱帯蚕種の生糸を好まなくなったこと

病害が流行したこと

繰糸法が適切でなかったこと

これらのうち、2.と3.については改善の見込みはあるが、1.の温帯蚕種の飼育は研究が必要であり、ベンガル地域での飼育は困難であったが、北インドのカシミール州では既にカイコが育てられていたことから見込みが高く、南インドのマイソール地方では技師を日本に派遣して養蚕技術を学ばせていたと記されている。

コルカタは、まさにインドの絹産業の渦中にあった。1880年頃、東インド会社の指導のもとベンガル地域では近代的な製糸工場が建設され、24デニールのものは輸出用として、13~14デニールのものはインド国内用へと品質によって出荷先を振り分けていた。インド国内では、もともと粗悪なものしか与えられなかったため、品質向上への意識が薄かったことと、インド以外にも競合となるシルク大国の中国、そして日本が台頭したことで、インドの生糸輸出は衰退の一途をたどることとなる。最盛期には97拠点もあった工場が、1890年には70拠点へと減少してしまっていた。

製糸の器械化が進むほど、器械の強い張力に耐えられる品質をもった繭糸が求められるようになっていった。私はここに、「インドのシルクは、私たちの知っているシルクと違う」と、多くの日本人が感じる理由があるのではないかと考えている。インドで多く生産されている野蚕は、家蚕に比べて繭糸が太く、繭糸の断面は偏平な三角形になっている。さらに、年に3回以上も卵・幼虫・成虫・産卵のサイクルを繰り返す多化性であるため、1年に何度も繭から糸を繰ることができた。しかし、ひとつの繭からとれる糸量は少なく、糸には「らい節」というたんぱく質の瘤(セリシン)が多い。他方、冬を卵のまま休眠し、年に1回だけ繭をつくる一化性の蚕は糸量が多く、らい節も少ない。そのため、野蚕の生糸は器械製糸には不向きであったこと言われている。とはいえ、インドにも一化性の家蚕はあったが、他国の生糸に比べるとセリシンの量が多いという難点があった。清川氏によると、通常、煮沸してセリシンを除去する(精練)と、煮沸前の重量から18~23%ほどのセリシンが除去されるが、カシミールの生糸は30%も除去されてしまったという記録があるそうだ。また、揚げ返し作業中の糸の切断回数も多く、採算性が悪いと評価されていた。

器械で多量にシルク製品が生み出されると、たちまちシルクは民衆に広がっていった。その時に使われていたのが日本の生糸である。20世紀初頭の日本では、一化性と多化性の良いところをあわせた二化性一代交雑種の家蚕を飼育していた。つまり、均一の品質をもつシルク製品を支え、シルクの大衆化を後押ししたのは日本の養蚕だったのである。さらに、日本の生糸は色も白く、黄色がかったインドの生糸に比べて染めやすいことから多くの支持を得ることができた。

明治時代に日本の養蚕技術者がインドを訪れる

この時代に日本の専門家もインドの養蚕技術を調査し、貴重な記録を残している。『インドベンガル州蚕業概説』の著者である針塚長太郎は1910年にインドのコルカタ、マドラスで養蚕の調査を行っている。同書によると、1882年にインド政府は桑樹栽培の拡大方針を打ち出し、家蚕の生産を増やすべくいくつかの試みがなされたが、思うような成果がなかったことが触れられている。

まず、二種類の真桑(Morus Chinensis, Morus Multicaulis)の挿し木や、カシミールの蚕種をベンガル州に配布したが効果は得られなかった。1888年には、当時の農務省次長のN.G.ムケルジー(N. G. Mukerjee)氏が、イタリアやフランスなどを訪れて養蚕製糸について学び、インドに戻ってからは研究を続け、ベンガル州にいくつもの養蚕場を設立している。特に、マルダの養蚕場はベンガル州のなかで最良の繭を産出していることから、絹糸協会も重要視していた。他方、ムルシダバード、ビルブハム、ミドナプールは器機操作の進捗が遅れていた。次第に、ベンガル州の絹糸輸出は激減し、ベンガル州絹糸業関係の組合が、インド政府に再興の方法を検討してほしいと依頼している。その後、インド政府の支援の下、養蚕業の管理体制や、桑園と養蚕場の拡大、ベンガル州での養蚕に適した桑樹の研究、その桑と蚕の相性等、様々面から改善が施された。

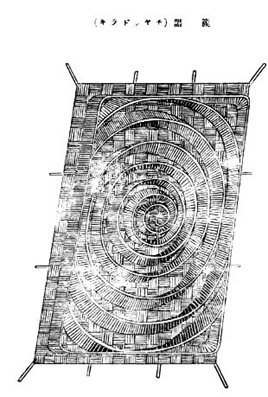

同書ではベンガル州には6種のカイコについて言及されている。興味深いのは、学名と現地での呼び名が併記されていることだ。養蚕で用いられる道具も現地の呼び名とイラストが添えられており、蚕が繭を作る大きな「まぶし(同書では“チャンドラキ(Chandraki)”と記載)」は今でも村で見ることができる。触れてみると、コルカタの養蚕の歴史を肌で感じることができるだろう。

神話にみる日本への蚕伝来…インドから伝わった?

養蚕はどのようにして日本に伝わったのか。この問いに対して、生物学、考古学など様々な分野で検証が進んでいる。ここでは、シルクにかかわるインドと日本の神話を最後に紹介したい。『戒言(かひこ)(1558年)』、『庭訓往来抄(ていきんおうらいしょう)(1631年)』、『養蚕秘録(ようさんひろく)(江戸中期)』に、日本に養蚕が伝わった神話「金色姫」が残されている。文献によって内容が多少異なるが、あらすじは下記の通りだ。

むかし、北天竺国(ほくてんじくこく)の中に旧仲国(きゅうちゅうこく)という国があり、そこの王の名は霖夷大王(りんいだいおう)で、后は光契夫人(こうけいぶにん)、そして、金色皇后(こんじきこうごう)という大変美しい姫がいました。ある日、后が病気で亡くなってしまいます。その後、王は後妻を迎えますが、この継母は姫をうとんで殺害を企てます。まず、獅子王という獣が住む獅子吼(ししく)山という深い山に娘を捨てさせました。しかし、獅子は姫を救い、城まで送り届けてしまいます。次に、鷹、鷲や熊などが住む鷹群(ようぐん)山へ姫を捨てさせましたが、今度は鷹狩りにやってきた家来たちが姫を見つけて、城まで連れて帰ってきてしまいました。次に、海眼(かいがん)山という荒涼とした島へ姫を流しますが、漂着した釣り船に乗っていた民が、姫を見つけて連れて帰ってきてしまいます。姫を遠くへ追いやって殺すことができないのなら…と、后は清涼殿の庭に穴を掘り、姫を生き埋めにしてしまいました。姫の姿がなくなり、落胆していた王は、姫がいなくなってから100日経った頃、庭の地中から光がさしていることに気づきます。急いで掘り返して、姫を中から救い出しました。王は、もう4度も命を狙われている姫の行く末を案じます。そこで、桑の木で刳舟(くりぶね)を造らせます。そこに姫を乗せ、宝珠と一寸八分の勢至菩薩(せいしぼさつ)を授けて、こう伝えます。「あなたはただの人ではない。仏神の化身です。これからは、辛い思いをすることなく、仏法を信じる国に流れ着いて人々を救いなさい」と。そういって、王は涙ながらに沖から船を押し出しました。数年後、その船はひたちの国のとよらの湊(豊浦)に流れ着き、漁師の権太夫が姫を見つけます。権太夫夫妻は姫を大切に育てますが、姫は病にかかって亡くなってしまいます。悲しみに暮れる夫妻の枕元に、金色姫が現れました。不思議に思った夫妻は、恐る恐る姫の棺を開けます。すると、そこに姫の姿はなく、代わりに小さな虫たちがいました。しかし、食べ物もなく弱っている様子です。試しに、姫が乗ってやってきた舟、桑の葉を与えると、虫は無心に食べ始めました。しかし、数日たつと、虫は動かなくなってしまいました。どうしたのだろうかと心配する夫婦の元に姫が現れ、「私は国にいたとき、4度も命を落としかけました。獅子の山で、鷹の山で、船で、庭で。その後、桑でできた丸木舟に乗って身を休め、この地にやってきたのです」と、告げます。すると、虫たちも同じように4度の眠・脱皮を繰り返して繭をつくりました。筑波山に住む影道仙人(ほんどうせんにん)は、この繭から絹糸をつくり寒さを防ぐために利用するよう夫婦に伝えました。これが日本での蚕が伝わった物語だと言われています。今でも、養蚕農家では、4度の眠をシジ休み、鷹(竹)休み、舟休み、庭休みと呼んでいます。

「天竺」は、うんと遠い国だと表現するために用いられたのかもしれないが、シルク大国であるインド、しかも、多種多様の蚕が住む北インドの姫が日本にやってきて養蚕を伝えたというストーリーは、想像するだけでも「何か繋がりがあるのではないか」と、考えさせられる。

結び

インドのシルクは、器械で大量生産できないほど繊細な繭糸であったことがおわかり頂けただろうか。特に、私たちに馴染みのない野蚕は、手織りの良さもさることながら、素晴らしい仕組みが備わっていることを付け加えておきたい。野蚕の繭糸は、家蚕のカイコの繭糸に比べると内部に小さな穴がいくつもあり、スポンジのようになっている(多孔性繭糸)。そのため、光が糸に当たると、内部でミラーボールのように光を反射する構造になっており、さも糸自体が光を放っているように見える。また、器械化でデメリットとされたセリシンにも素晴らしい力がある。野外で蛹を守る繭糸のセリシンには、抗菌性・抗酸化性が備わっており、身に纏えば自ずと効果に預かれるというわけだ。まさに、見ても良し、着ても良しの素晴らしい絹織物である。

日本に経済成長をもたらしてくれたシルク。それを伝えてくれたお姫様の故郷インドのシルクに触れ、その「金色」の美しさと強さに思いをはせてみてはいかがでしょうか。

参考文献等

伊藤智夫、1992、『絹 I』、『絹 II』、法政大学出版局。

小林瀧蔵、1881、『印度種天蚕飼養心得』、愛媛県勧業報告付録。

畑中章宏、2015、『蚕 絹糸を吐く虫と日本人』、晶文社。

針塚長太郎、1914、『印度ベンガル州蚕業概説』、上田蚕糸専門学校発行。

Lawrence, Walter R., 2005, The Valley of Kashmir, Asian Educational Services, New Delhi/Chennai.

赤井弘、1999、「野蚕とは?虫と繭を探し求めて」、『季刊銀花No.117』、68-73頁。

赤井弘、2007、「野蚕シルクの魅力 その多孔性と多様性」、『繊維と工業 Vol.63, No.9 (2007) 』、238-243頁。

清川幸彦、2004、「多様なる世界の蚕糸業―多化蚕から野蚕まで―」、『Discussion Paper Series A No.457』、The Institute of Economic Research Hitotsubashi University。

「印度の産業(十三)」、『台湾新聞』、1918年7月24日付、神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫所蔵、(2017年11月27日閲覧)、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00472773&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

Central Silk Board Annual Report 2015-16, Website of Central Silk Board (Accessed on 18.July, 2017), http://www.csb.gov.in/publications/annual-report/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?