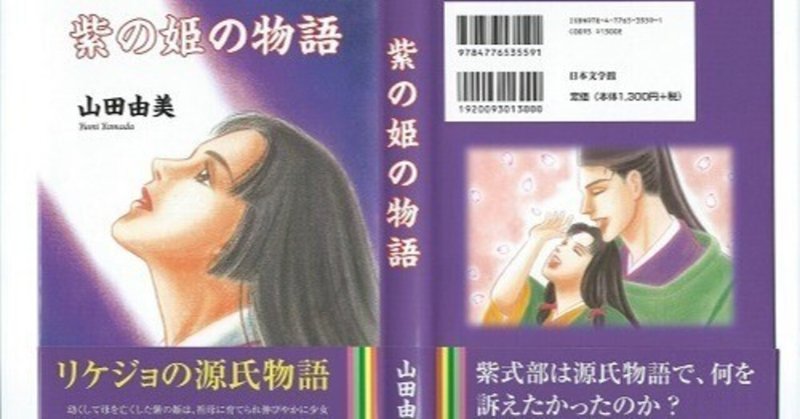

源氏物語より~『紫の姫の物語』その1

日本が誇る古典、源氏物語を現代女性の視点でリメイクしました。楽しんで頂けたら幸いです。他にSFの古典「レンズマン・シリーズ」をリメイクした作品『レッド・レンズマン』があります。#古典リメイク でご覧下さい。

1 紫の姫の章

あんまりいいお天気なので、お兄さまの部屋を覗きに行った。空は青く晴れて、風がさわやか。お庭の藤や牡丹の花も、こぼれるように咲き始めている。

こんな日に、お昼近くまで格子を立て込めて寝ているなんて、人生の無駄遣いだわ。

「お兄さま、おはよう。いつまで寝ていらっしゃるの」

妻戸を開けて、ずかずかと奥まで入り込み、御帳台で寝ているお兄さまの肩を揺すった。

白い単姿で、薄手の衾をかけている。いつも髷に結っている髪は解かれ、枕の周りに乱れ散っていた。よその女の人のところでは、こんなくだけた姿は絶対に見せないのだろうけれど、ここは自邸だから。

「ねえ、起きて。素晴らしいお天気なのよ。外に遊びに行きましょうよ」

「んー、んん……」

「ねえ、お兄さまってば」

むにゃむにゃ言って、ごろりと伏せてしまった背中を、更にぐいぐい揺すった。

例によって朝帰りだから、眠いのはわかるけれど。

まったく、貴族の暮らしというのは、自然に逆らっているわ。どうせ出歩くなら、夜より昼の方が気持ちいいのに。

「ねえ、外へ行きたいの。遊びに連れていってちょうだい。行きたい!! 行きたい!! 行きたい!!」

ゆさゆさと、しつこく揺さぶっていたら、とうとう起きた。情けないあくび顔に、寝乱れたざんばら髪で。よその女の人が見たら、百年の恋も冷めるでしょうね。

「わかった、わかった……どこへ行きたいんだい」

お兄さまと一緒なら、どこでもいいのだけれど、とりあえずはお買い物かな。

「市よ、市に連れていって!!」

「はいはい」

「お約束よ。じゃあ、早くお食事を済ませてね」

お兄さまが起きたのを知ると、控えていた女房たちが、すぐ世話に取りかかる。洗面、着替え、食事。

わたくしはその間に、自分の居室である西の対に戻り、乳母の少納言に手伝ってもらって、外出用の支度をする。

市女笠から垂らす、むしの垂れ衣は、邪魔くさいから嫌いなんだけど。

人にわたくしの顔が見えたからといって、どうだというの。宮家の姫だなんて、触れ回って歩くわけじゃないんだから、お父さまの名誉を傷つけることにはならないと思うわ。

どうせ、いてもいなくてもいい、妾腹の娘なんだしね。

一番いいのは、男の子のようなさっぱりした狩衣姿で(夏は水干もいいわ)、髪をきゅっと束ねて動くこと。

最近は少納言がうるさくて、なかなか男装できないのが残念。わたくしがどんな格好をしようが、少納言以外、誰も気にしないのに。

***

それでも、お兄さまと一緒に目立たない網代車に乗り、二条院から外に出るのは気が晴れた。

前駆も車副もなしのお忍びだから、お兄さまも着古した狩衣姿。

六条大路まで来ると西へ折れ、車を市の近くの道端で待たせる。徒歩になってしまえば、市の人込みに紛れるのは造作もない。

お供は馬で来た惟光と良清、それに車に同乗してきた少納言と、若い女房一人だけ。惟光たちの馬も、車を守る牛飼に預けていく。

市には、多くの人が出入りしていた。獣の肉や魚を焼く匂い、お酒の匂い、お香の匂い。古布を売る店、鏡や櫛や文箱の店、草履や円座や籠などの店、野菜や果物の店。

川で取れたての魚を売り歩く男もいれば、泥のついた野菜を運ぶ女もいる。どこかのお邸で売りに出したらしい、由緒ありげな古道具を並べた店もある。

もしかして、盗品も混じっていたりして。貴族の邸を襲う盗賊団の噂を、聞くものね。

品物が盗まれるだけではなく、不運な女房がさらわれて行方知れずになったり、死体になって道端に転がっていたり、という恐ろしい話もある。

お兄さまだって、夜中の忍び歩きなんか、しない方がいいのよ。どうせ、太刀はお飾りなんだから。惟光たちだって、いざという時、戦えるものかどうか。

遊びたかったら、こうやって昼間、わたくしと一緒に出歩けばいいんです。

いつもながら、市は面白かった。へべれけに酔った狩衣の男。薄汚れた水干姿の下人同士が、つかみ合いの喧嘩。子犬を追って、裾の短い衣を着た子供たちが駆けていく。

あの格好、冬は寒いだろうけれど、夏は涼しそう。

わたくし、ずるずるに長い袴は大嫌いなのよ。室内では膝でいざって歩くのが正式だなんて、誰が決めたのかしら。がばっと袴をたくし上げて、ずんずん歩けばいいのに。

髪も、長い方が美しいなんて、邪魔くさい。洗うのも大変だし、梳るのも、何段階にも分けての大仕事。寝る時に、髪箱へ納めておくのも鬱陶しい。ちょっと身動きしたら、すぐ引っ張られて崩れてしまうし。

昔の女たちは、身分が高くても、もっと自由な格好をしていたはずなのよ。野山に出て花を愛でたり、薬草を摘んだりして。

今の時代だって、男装していい、馬を飛ばしていい、髪も自分の好きな長さでいい、ということにならないかしら。

「あ、これ可愛い」

古着や古布の細工物を売る店で、端切れで作った小袋を見つけた。紐できゅっと口を絞るようになっていて、貝殻や数珠玉を入れるのにちょうどいい。

「まあ、そんな古物。新しいのを、幾つでも作らせますのに」

と少納言は渋い顔をするけれど、この方が気楽だわ。緋色か紫色かで悩んでいたら、

「両方買えば」

と、お兄さまが微笑んでくれたので、よかった。どちらを買っても、もう片方に未練が残りそうだもの。

植木や草花を売る店では、山から掘り出してきた山吹の株を見つけた。目の覚めるような黄色い花を、たくさん咲かせている。これは、わたくしの大好きな花。二条院の庭にも植えられているけれど、もう一株あってもいいわね。

それに、育ちかけの山百合。夏になったら、香り高い、力強い花を咲かせてくれるはず。子供の頃、お祖母さまが静養していた北山の林の中で、この花を見つけては、強くて甘い香りを胸一杯に吸って、黄色い花粉まみれになってしまったものだわ。

「これ、お庭に植えるのよ、いいでしょ」

「もちろんだとも。いま、車に運ばせよう」

お兄さまは、わたくしが何か欲しいと言えば、にこにこして買ってくれる。といっても、お金を持ち歩いているのはお供の惟光たちの方で、彼らは少しでも高いと思えば、すぐに値切り交渉に入る。

「言いなりに買ったりしたら、甘く見られるんですよ。何度も来る場所ですからね」

という話。お兄さま自身は、何が幾らするのか、それは高いか安いか、さっぱりわかっていないと思う。何しろ、宮中育ちの貴公子だから。

内裏におられる桐壺の帝が、お兄さまのお父さま。

つまりお兄さまは、れっきとした帝の御子。

ついでに言うと、わたくしの実のお兄さまではない。わたくしのお祖母さまが亡くなる前に、是非にと後見を頼まれて、わたくしを引き取ってくれただけ。

でも、もう四年近く一緒に暮らしているから、本物のお兄さまのようなもの。少納言も言っている。どんな身内よりわたくしを大切にしてくれる、得難い後見人だと。

ただ、お兄さまは、ご生母さまの身分が低かったので、皇籍から外され、源の姓を賜って臣下に降ろされた。

帝位が望めない以上は、皇族の中にいても先が見えているから、ですって。それよりは、臣下として存分に働き、国家の柱石となるべし、という父帝さまのご判断。

お気楽なお兄さまにとっては、何かと窮屈な皇族の暮らしより、ただの臣下の方が都合がいいらしい。宮中でのお仕事の合間には、あちこち浮かれ歩きなさって、楽しそう。

上は皇族や貴族の姫君から、中は受領の娘やあちこちの女房たちまで。下ははたして、どこまで幅広いやら。

お兄さまは、そういう立ち寄り先の数々を、わたくしには内緒にしているつもりかもしれないけれど、これでも、女房たちの噂話を聞く耳はあるんですからね。

こうして市の賑わいの中を歩いていても、

「見て見て、あの方」

「どこの若君かしら」

「あんな綺麗な殿方、見たことないわ」

と粗末な袖の陰でささやき合う娘たちに、お兄さまが素早い笑みを投げるのも、彼女たちが卒倒しそうに感激しているのも、ちゃんとお見通し。

(困ったものだ。仮にも帝の御子が、庶民に混じって町歩きとは)

(しかも、宮家の姫を連れて)

惟光と良清が、視線で言い合うのもわかっていた。こういう忍び歩きの最中、お兄さまの身に何かあれば、二人の首は飛んでしまうもの。

何しろ主上さまは、お兄さまのことを、目に入れても痛くないと思ってらっしゃるそうだから。

でも、大丈夫。何かなんて、あるわけないわ。こんな素敵な春の日に。

目についた食べ物を買い込み、近くの川原に持って出て、真昼の宴会にした。さっき食べたばかりのお兄さまは、まだ食欲がないと言うけれど、早くから起きているわたくしはもう、お腹がぺこぺこ。惟光たちもそうですって。

鮎の塩焼き、焼いて醤で味付けした餅、塩をまぶして握った屯食、蒲鉾、野菜の塩漬け、甘い瓜や無花果、枇杷の実。

涼しい風に吹かれて、川を見下ろす土手に座り、みんなで賑やかに食べるのは最高。邸の奥で几帳に囲まれ、何人もの女房たちに給仕されて、ただ一人黙々と食べるより、ずっと楽しいわ。

お腹一杯食べると、竹筒に汲んでもらった水を飲み、岸辺に降りて、流れる水で手を洗った。ついでに市女笠を外し、草履を脱いで流れに足を浸けてみる。冷たいけれど、気持ちいい。

衣の裾をからげ、身をかがめて顔に水をかけていたら、

「何をなさいます、はしたない」

と岸辺まで付いてきた少納言に叱られた。殿方の前で臑をさらすなんて、高貴な姫君にあるまじき振る舞い、ですって。

でも、わたくしは、好きで宮家に生まれたわけではない。

兵部卿の宮であられるお父さまには、ちゃんと正妻である北の方と、そのお子たちがいらっしゃる。

わたくしのお母さまは、ただの愛人。その愛人の死後に残った娘など、厄介者にすぎない。

だからわたくしは、母方のお祖母さまの手元で育てられた。お母さまが早くに亡くなった時点で、もはや、お父さまとの縁は切れていたようなもの。

その後、お祖母さまが都の邸で亡くなられた時だって、お父さまより早くわたくしを引き取ってくれたのは、他人であるお兄さまだった。お祖母さまが北山の庵に身を寄せていた頃から、親しく出入りしていて、わたくしと一緒に遊んでくれたのを覚えている。

お人形や絵草子のお土産を持ってきてくれたり、野原で花摘みに付き合ってくれたり。わたくしが衣をからげ、するする木に登るのを見て、宮中育ちのお兄さまは、びっくり仰天していたっけ。

お兄さま自身も、早くにお母さま、お祖母さまと死に別れた身の上なので、心細い立場のわたくしのことを、

『とても他人という気がしない』

と思っていたのだという。

もっとも、お兄さまの場合、これ以上はないという、高貴な後ろ盾があるのだけれど。

とにかく、孤児になったわたくしを自邸に連れ帰ってくれたのは、お兄さま。わたくしに勉強を教え、箏の琴や琵琶の稽古をつけてくれ、季節ごとに最高の衣装をあつらえてくれるのも、お兄さま。

だから、実家の宮家がどうのなんて、わたくしには関係ない。お兄さまの妹でいられれば、何の不足もない。

そうしてお兄さまは、わたくしが元気一杯、好きなことで楽しんでいるのを見るのが好きなんですって。だったら、川で足を冷やすくらい、何が悪いというの。

「どうってことないわ、このくらい」

わたくしは、少納言にも水をひっかけた。もちろん、ほんのちょっとだけ。

「おまえも水にお入り。気持ちいいわよ」

「とんでもございません」

「暑くないの?」

「年をとりますと、暑さは、それほど苦にならないものでございます」

まだ、それほどの年ではないくせに。

もっとも、若い女房や婢女を大勢束ねる身としては、常に重々しく、隙なく振る舞わなくてはならない、というのもわかる。

でも、だからこそ、からかってみたい気分にもなるというもの。

「市で見た野菜売りの女たちは、もっと身軽な格好で、すたすた歩いていたわ。涼しそうで、うらやましい。わたくしも、どうせなら、ああいう格好をしたいくらいよ」

少納言は絶句していたけれど、膝から下くらい、風に当てても、水にさらしてもいいじゃないの。別に、溶けて流れるわけじゃなし。

「おまえの他は、誰も気にしないわよ。どうせここには、お兄さまたちしかいないのだし」

すると、少納言は咳払いした。

「そのお殿さまが、一番困っていらっしゃいます」

「どうして?」

お兄さまは土手に座ったまま、蝙蝠でやたら顔を扇いでいるだけ。惟光や良清は腹ごなしのつもりか、土手の小道をうろうろ行ったり来たりしているし。

「どうしてもこうしても、ありません。とにかく、若い姫君が腕や足を出されては、殿方は困るものなのです」

そう断言した少納言は、若い女房に命じて手拭き布を差し出させた。

「さ、お上がり下さいませ。おみ足をお拭きいたします」

やむなく、岸の手頃な岩に座り、少納言の丸い膝に足を預けた。指の間まできちんと拭いてもらい、草履を履かせてもらう。

何しろ、亡くなったお祖母さまに全権を任された乳母。お母さまのいないわたくしには、小さい頃からずっと、この少納言が頼りだった。もうじき十四になる今でも、本当には逆らえない。

『そんなことをなさったら、お祖母さま、お母さまがあの世で嘆かれます』

という最後の切り札を出されないうち、いい子にならなくては。

それでも、まだ二条院に帰るのは早すぎると思った。空は明るく、汗ばむほどの陽気なのだもの。

折よく、川沿いの土手の上を、馬にまたがった狩衣姿の男が、軽やかに通り過ぎていく。そう、あれよ。

「お兄さま、わたくしも馬に乗りたい」

と駆け寄ってせがんだら、これには、呑気なお兄さまも驚いたらしい。

「それはやめよう。危ないよ、いくら何でも」

まあ、このわたくしが、馬に乗れないとでも思っているのかしら。確かに、お兄さまに引き取られて以来、本格的に乗ったことはないけれど。

「大丈夫、お祖母さまの所で何度も乗ったわ。近所に坂東武者の舎人がいて、乗り方を教えてくれたの。わたくし、筋がいいって誉められたわ。もう一度乗りたい!! 乗りたい!! 乗りたい!!」

ゆさゆさ揺さぶってせがんだら、お兄さまは根負けしたようで、苦笑した。

「では、少しだけだよ」

「ありがとう。お兄さま、大好き!!」

わたくしはお兄さまの首に、ぎゅう、としがみついた。この人がわたくしのお兄さまで、どんなに嬉しいか。それはきっと、当のお兄さまにもわからないわ。

お兄さまは威厳をつくろって、惟光と良清に命じた。

「おまえたちの馬を、曳いていてきておくれ。ついでに、姫に着せられるような狩衣も頼む」

髪をまとめて烏帽子をかぶり、金の飾り金具と朱鷺の羽根が輝く刀を下げたお兄さまは、略装の狩衣姿でも、さすがは天下の貴公子、『光君』と呼ばれるにふさわしい麗しさ。ざんばら髪の寝ぼけ顔のことは、見なかったことにしてあげられる。

「馬ですか」

「狩衣ですか」

二人はげんなりした顔を見合わせたけれど、そこは何しろ家来であるから、逆らえない。それにまた、お兄さまとわたくしに対して、めためたに甘いのもわかっている。

(しょうがないなあ、うちの殿は)

(まったく、紫の姫の頼みなら、月でも取ってこいと言いかねない)

ぶつくさぼやきながらも、ちゃんと用を果たしてくれる。

わたくしは少納言たちに手伝ってもらい、茂みの陰で男の子の格好に着替え、邪魔な髪を堅く縛って背中に垂らし、さっそうと馬にまたがった。川沿いの草地を、しばらく良清に手綱を取られて歩く。

いい調子。

子供の頃の勘は、まだ失くしていない。

寝付きがちのお祖母さまの目が届かないのをいいことにして、木には登った、鳥や虫は捕まえた。近所の男の子たちとも走り回った。あの頃の元気は、まだわたくしの内にある。

「ちょっと、手綱をこっちにちょうだい」

良清の手から手綱をもぎ取るや、だっと前に飛び出した。

「姫!!」

良清は慌て、走って追いかけてくるけれど、わたくしはそのまま、馬に砂利の川原を駆けさせた。

水面がきらきら光る。

木々の若葉がそよぐ。

踏みしだかれた下草の、青臭い匂いもする。顔に当たる風が気持ちいい。これぞ、生きているという実感。

「やっ!!」

見事、川を飛び越え、対岸に着地。まあ、威張るほど、幅広い川ではなかったけれど。

「どこへ行く、戻ってきなさい!!」

対岸で、お兄さまがうろたえている。さあ、惟光や良清が馬で追ってこないうち、遠くへ逃げてしまわなくては。

「大丈夫、ちょっと一回りしてくるだけ!! そこで待ってて下さいな!!」

あとは振り向かず、ひたすら走った。都の外に広がる野山へ向かって。

もちろん、それほど遠くへ行くつもりはない。迷子になったり、悪い人に会ったりしたら困るもの。

でも、こんな機会、二度とないかもしれないでしょ。見られるだけ、あたりを見てこなくては。

まんまと脱走した嬉しさに、わたくしは浮かれていた。お兄さまに愛され、少納言や惟光たちに見守られ、季節の衣装も道具類も揃えてもらって、それでもなお、邸の内だけに閉じ込められているのは辛いのだ。

男の人はいいわよね。宮中でお勤めをするのだって、あちこちへ主人の届け物をするのだって、お役目で地方へ下るのだって、きっと面白いに違いないわ。いろんな人と会えて、いろんなものを見られて。

わたくしだって、こうして男の子の格好をし、馬を使わせてもらえれば、一人でどこへでも行けるのに。

***

空が赤くなり、黒い蝙蝠が都の上空を飛び回る時刻、わたくしは、知らない道を一人でたどっていた。

ここは右京なのだから、このまま東へ向かえば、朱雀大路に出られるはず。そこからだったら、二条院まで帰れるわ。

気が済むまで洛外の野原を走り回っていたら、思いのほか時間が経ってしまい、ようやく元の川原に戻った時は、もう誰もいなかったのだ。それで、一人で帰宅することにしたというわけ。

慣れない通りを、闇が迫りかけた時刻に一人でたどるのは、馬上とはいえ心細かった。人通りはあるけれど、伴を連れた貴族ではなく、粗末な衣服の平民ばかり。

髭を伸ばした男たちにじろじろ見られると、たとえ男の子のなりでも、つい身が縮む。今度から外出の時には、太刀を持って出た方がいいわね。もう二度と、馬には乗せてもらえないかもしれないけれど。

ところが、横の小路から、高い笑い声がした。わたくしより、四つか五つは年上に見える女たちが三人、陽気にしゃべりながら現れ、わたくしの前を歩いていく。

髪の手入れもしてあるし、着ているものも、そう悪くない。どこかの邸の女房のお下がりだろう。ほっとして、彼女たちに付いていくことにした。若い女が平気で歩いている道なら、わたくしも怖くない。

「昨日は参ったわ。全然売れなくてさ」

「せっかく遠出したのに、無駄骨だったよねえ。こっちも、しけた

奴しかしなくてさ。今日は場所を変えようか」

「その前に、腹ごしらえしたいな。奢ってくれるカモを探そうよ」

後ろをぽくぽく歩いていたわたくしは、思いついて、馬上から声をかけてみた。

「やあ、お姉さんたち。何の商売だい。売れ残りの品があるなら、ぼくが買おうか」

せがんで惟光から分けてもらった小銭は、緋色の小袋に入れて懐にある。もちろん、下級貴族の子弟になりきったつもり。

彼女たちは振り向き、馬にまたがるわたくしを眺めて、不思議そうな顔をした。それから揃って、ぷっと吹き出す。くすくす笑う。

「あんた、女の子だろ、お嬢ちゃん」

あら。すぐにわかってしまうなんて。がっかりしたような、ほっとしたような。

「気持ちは嬉しいけど、あたしらの売り物は、あんたには買えないよ」

「まあ、どうして? お金ならあるわ」

と答えたら、またくすくす笑う。

「つまりね、あたしらは、これを売ってるわけ」

中の一人が、ぐいと自分の着物の襟を広げた。白い豊かな胸がこぼれるくらい。

「まさか」

わたくしは愕然とした。

「着物を売ってしまったら、帰り道が困るじゃないの!!」

すると彼女たちは、身をよじって笑いだした。思わず、顔が熱くなる。わたくし、何を間違えたのかしら。

やがて、一人が笑いむせびながら言ってくれた。

「あんた、いい所の娘さんだろ。連れもなしにうろうろしていると、人さらいに遭うよ。筑紫や東国にでも売り飛ばされたら、二度と都には戻れないからね。にぎやかな所まで一緒に行ってやるから、あとはまっすぐ家にお帰り」

子供扱いされてしまった。もう十三なのに、わたくし、顔が幼いのかしら。

それに、人さらいなんて、お兄さまの名前を出したら、泡を吹いて卒倒するか、飛んで逃げるかが関の山でしょう。この都で、主上さまの一番のお気に入り、『光源氏の君』を知らない者はいないはず。

それにしても、よくわからない女たちだった。どうやら野菜売りでも、小間物売りでもないらしいけれど。

「ねえ、どうして着ているものを売るの? 他に売るものがないの? その後が寒くて困るでしょうに。暮らしに困っているなら、わたくしのお小遣いをあげましょうか」

と横を馬で進みながら尋ねると、彼女たちはまた笑う。

「衣じゃなくて、中身を売るのさ」

「つまりね、躰を貸してやるんだよ。男はみんな、女を裸にして楽しむのさ」

男はみんなって、例外なく、みんな?

それじゃ、うちのお兄さまも、惟光たちもそうだってこと?

「女を裸にすると、何か楽しいの???」

「そうだよ。男の楽しみは、出世の他には、酒に女。博打もあるか。まあ、その程度のもんだからね」

確かにお兄さまは、あちらの女房、こちらの姫君と、まめに訪ね歩いているけれど(惟光や良清にかまをかけると、ぼろぼろ秘密が洩れてくるんですからね)、それは、弾き物や吹き物の合奏をしたり、碁を打ったり、お歌を詠み合ったり、流行りの物語の話をしたりするためよ。

どうせなら、ご自分の北の方である、葵の上さまの所へ行って楽しめばと思うけれど。

どちらにしても、女の人を裸にして困らせるなんて、そんな変なこと、するわけないわ。

でも、彼女たちは口々に言う。

「あんたもいずれ、婿さんが決まったらわかるよ。あんたみたいな娘さんでも、あたしらみたいな河原の遊び女でも、男のおもちゃに変わりはないのさ」

「上つ方でも、下々でも、男はおんなじだからね」

「あんたも、口先だけの男に騙されないように、気をつけるんだよ」

「いったん孕んでしまったら、女は弱い立場だからねえ」

男のおもちゃ。

男に騙される。

孕むって、赤ちゃんができることよね。それらはどうやら、互いに関連のあることらしい。

理解しようとしているうち、後ろから馬の足音が近づいてきた。わたくしの横にずいと並んだのは、他でもない、お兄さま。後ろには、乗馬の舎人が二人付いている。

「見つかったと、邸に知らせてくれ」

お兄さまが命じると、片方の男がただちに駆け去った。あちゃあ、と手で顔を覆いたい気分。この様子では、ずいぶんと大袈裟な捜索態勢になっていたに違いないわ。今度ばかりは、本気で叱られてしまう。

けれど、お兄さまはまず、徒歩の女たちに声をかけた。

「弟がお世話になったようで、ありがとう」

と杜若の狩衣姿でにっこりする。お忍び用の古着姿とはいえ、気品は隠せない。彼女たちが、はっとして棒立ちになるのがわかった。すぐには口も利けない様子で、お兄さまに見惚れている。

無理もないことだった。二条院の新入り女房たちも、初めてお兄さまに声をかけられると、しばらくは腑抜け状態になってしまうものね。

でも、お兄さまの本当の良さは、気取った姿にあるのではない。

ずっと年下のくせに、こんなことを言っては生意気だけれれど、お兄さまの魅力というのは、つまり、毛並みのいい子犬の愛らしさのようなものではないかしら。

無邪気な子犬がよたよた歩いてきて、尻尾を振ったら、つい、撫でたくなってしまうでしょ。よほど犬嫌いの人か、偏屈な人でない限り。

「いえ、あたしらは、何も……」

「ただ、一緒に歩いていただけで」

さっきまで威勢のよかったお姉さんたちが、別人のようにしおらしく、もじもじして、声も小さくなっている。

「いや、一緒にいてくれただけで、人さらいなどが手を出しにくかったはずだ。ありがとう。これは、ほんの気持ちです。美味しいものでも食べて下さい」

お兄さまは懐から小袋を取り出し、女たちの一人の掌に落とした。ずしゃり、ちゃりんと重そうな音がする。珍しく、お金を持っていたのね。よかった。

これでお姉さんたち、しばらくは、寒い思いもひもじい思いもしなくて済むはずよ。何を教えてくれたのか、よくわからないけれど、何かを忠告してくれた人たちだから。

「ありがとう、さようなら」

わたくしも挨拶して彼女たちと別れ、お兄さまに続いて馬を進めた。空はほとんど暗い菫色になり、辻々には夕闇が降りている。塀の内側の木々は黒々とした影になり、肌寒くなった風にざわめく。ホウ、ホウ、と梟も鳴く。

でも、お兄さまと一緒なら何も怖くない。帰れる家があるって、なんて嬉しいこと。

ゆっくりと馬を進めながら、お兄さまが優しく言った。

「どこへ消えたかと思ったよ。あちこち手分けして探させて、これはもしや、かどわかしにでも遭ったのではないかと、検非違使に届けるところだった」

うわあ。それはちょっと。馬で飛び出して迷子になるとは、なんて迷惑な姫だろう、と都中に恥をさらすところだったわ。

「少納言は、よせと言うのにあちこち歩き回って、暑気当たりで倒れてしまった。彼女ももう、若くはない。あまり心配をかけてはいけないね。わたしも寿命が縮んだよ」

疲れたような笑顔で淡々と言われると、わたくしは身をすくめるしかない。

「ごめんなさい」

と心底から謝った。ただ、もうしません、とは言えない。自由に走り回ったこと自体は、とても楽しかった。男の子だったら、毎日でも出歩けるのに。

「今度は、誰かに付いてきてもらうことにするわ。いえ、お兄さまが一緒に走ってくれればいいのよ」

と譲歩して言ったら、お兄さまは悲しげな顔になる。

「まだ懲りていないのか。困ったお姫さまだな」

だって、外に出るのが好きだもの。馬で走るのはまた、格別に楽しいもの。

「どうして、女は外に出てはいけないの。わたくし、外が好きなのよ」

「それはね……」

少し考えてから、お兄さまは真面目な顔で言う。

「女人というのは、この世の宝物なんだ。ことに、あなたのように若くて可愛い姫だと、なおさら貴重な宝物なんだよ。悪い奴らが、盗もうとするかもしれない。だから、大事に大事に、邸の奥へ隠しておかなくては」

まあ。

神妙に聞こうとしたものの、つい、頬がゆるんでしまう。わたくし、やっぱり可愛いんだわ。

お兄さまは、いつもさらりとそう言ってくれるけれど、半分は、ただの身びいきかもしれないと思っていた。よそにはいくらでも、綺麗なお姫さまがいるはずだもの。左大臣家の葵の上さまだって、たいそうな美人だと聞くし。

でも、今日の言い方には、真情が籠もっている気がした。わたくし、少しは自惚れてもいいのかも。

「人さらいって、女や子供を遠くの国に売り飛ばすのよね。そうしたら、潮汲みや薪採りに、朝から晩まで働かされるのでしょ。物語で読んだわ。でも、ちゃんと警護の者が付いていれば、大丈夫でしょう」

するとお兄さまは、後ろの舎人を意識してか、やや声を落とした。

「ところが、その護衛が、宝物に目がくらむということがある。油断ならない」

まあ。そんなことって、あるのかしら。

「あなたのことは、人に見られない所に、大事に蔵っておきたいんだ。頼むから、もう二度と、こんなことはしないでおくれ」

お兄さまを悲しませたり、少納言を寝込ませたりすることは、わたくしだってしたくない。それでもなお、いつかまた、外を走り回りたい。この相反する願いは、どうやったら調和するのかしら。

***

空がとっぷりと暮れてから、二条院に帰り着いた。まずは、局で横になっていた少納言に謝ったけれど、たっぷり叱られたのは言うまでもない。

わたくしを捜しに出ていた舎人や雑色たちも一人ずつ帰ってきて、女房たちにねぎらわれ、いつもよりいいお酒と食事を振る舞われた様子。

わたくしが湯浴みを済ませ、夕食を終えたところに、くつろいだ直衣姿のお兄さまが、東の対から渡殿を通ってやってきた。

「西の対に泊まっていいかな?」

「ええ、もちろん」

わたくしの暮らす西の対に、お兄さまが泊まってくれるのは大歓迎。いつもの通り、同じ御帳台に入り、同じ衾にくるまった。

「毎晩、こうして下さるといいのに」

お兄さまの懐でぬくぬくしながら、わたくしは甘えて言った。

「どうしてわざわざ、夜に外出しないといけないの? 夜は暗いし、物騒だわ。お付き合いなら、昼間すればいいのに」

「まあ、管弦の遊びなどは、夜でないと雰囲気が出ないし」

貴族社会の社交は、夜が大切なのだという。

「今はね、あちこちに義理があるので、ご機嫌伺いに出歩かないといけない。人に恨まれたり、嫌われたりしないように。でも、いずれはきっと、あなたの元で過ごせるようになるからね」

「いずれって、いつ?」

「それはまあ、その、あなたが大人になったら」

まあ。わたくしはやっぱり、まだ子供なのかしら。自分ではだいぶ、成長したつもりでいるのに。

「早く大人になりたいわ。そうしたら、少納言に叱られずに済むもの」

「そうだね。わたしも少納言は怖い。今日は手厳しく言われたよ。〝姫さまに何かあったら、お殿さまのせいですわ。こんなことでは、わたくし、浄土にいらっしゃる尼君さまや母君さまに顔向けできません〟」

少納言の口真似をされたので、吹き出してしまった。

「ごめんなさい。お兄さまが悪いんじゃないのに」

「いや。あなたが馬に乗りたいと言った時、そのまま逃げ出すくらいは、予期してしかるべきだった」

わたくし、別に、計画的に逃亡したわけではないんですけど。ただ、あんまり素晴らしいお天気だったから。

「何しろ、この世に怖いもののない姫君だ。たぶん、人さらいに遭ったら、自分の鼻息で吹き飛ばすつもりなんだろうね?」

だなんて、やっぱり子供扱いだわ。

そういえば、夕方会った女たちも、わたくしを遠慮なく笑ってくれた。彼女たちから聞いたことを、いま笑い話として話そうかと思ったけれど、やめにした。お兄さまが女の人を裸にして遊ぶなんて、そんなおかしなこと、あるわけないもの。

昼は暑いほどでも、夜はまだ気温が下がる。暖かい夜具にくるまって、お兄さまの肩に頭を付けていると、自然に目が閉じてきた。

少納言にお説教はくらったけれど、何と楽しい一日だったことか。

極楽浄土のお祖母さま、お母さま、ご安心下さい、と半分眠りながらお祈りした。

わたくし、毎日幸せですから。

どうか、蓮の台から見守っていて下さい。明日もまた、良い一日でありますように。

『紫の姫の物語』その2に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?