人日の節句に|1月7日はさまざまなエッセンスが交わる統合ポイント

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

今日は、1月7日。関東圏では松の内(お正月)最後の日です。

2021年の計画や準備をしたり、月ごとのテーマを考えたりしながら、年が明けてから7日目の今日、七草粥を食べる意味を考えます。

そうしたら1月7日のとても深い意味が見えてきました。

アドベントとお節作り

正月にはその歳の新しい神様を迎える、という意味があって、お節料理は歳神様のお食事。年が明けると、そのお節料理をみんなで食べて、歳神様を迎え入れられたことを喜ぶのだそうです。

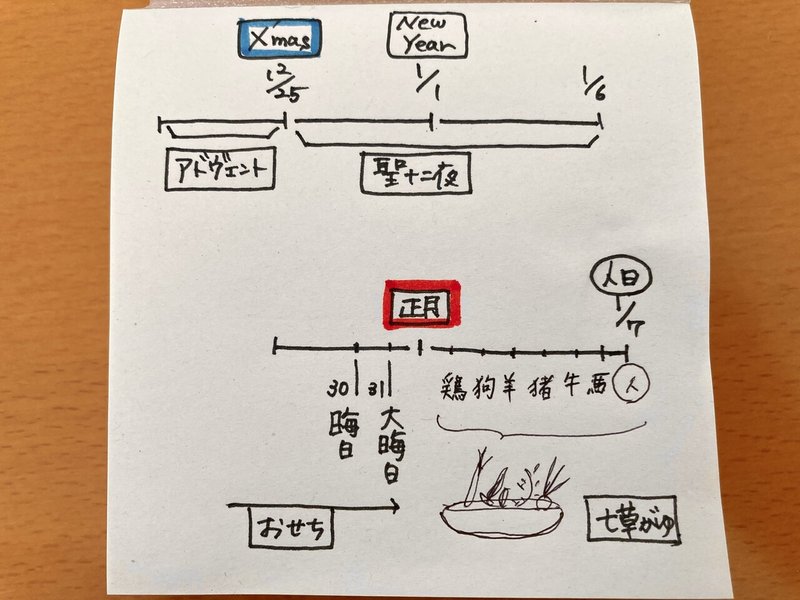

西洋でも、クリスマス前にアドベントという風習があります。

外側に向けていた意識を内側に向けて、静かにキリストの誕生を待つのです。

「そうだ。これって日本版アドベントだわ・・!」

年が明け、年の瀬にちょっとずつ作ってきたお節料理の数々をお皿に並べながら、そんなことを思ったのでした。

新しい歳神様を迎え入れるためにお節を作る。その心は、アドベントとおんなじだ。

我が家のお節は毎年アップデート中。中心には夫の力作チャーシュー。美味。

若菜摘み・人日の節句・聖十二夜のエッセンス

1月7日に七草粥を食べる風習は、古代中国「人日の節句」という新年の風習と、日本に古来からあった正月の若菜摘みという風習が出会って作り上げられてきたものです。

中国の秦・漢時代時代では、元日から六日までの各日に、鶏・狗(いぬ)・羊・猪(いのしし)・牛・馬をというように獣畜をあてがって占い、それぞれの日の対象となる獣畜の殺生を禁じ、大切に扱いました。そして七日目を、人を占う日にあて、これを人を大切にする「人日(じんじつ)」という節句としました。

日本にはもともと「初春の若菜摘み」という風習があって、雪間から出てくる生命力の強い若菜を摘み、それを食することで無病息災を願っていました。

これが中国の人日の節句と一緒になって、今日七草粥を食べるという行事として定着しているようです。

また、キリスト教では、古くからクリスマス後に「聖十二夜」という期間があって、25日の夜にみた夢が次の年の1月を象徴し、26日の夜にみた夢が次の年の2月を象徴し・・というように、新しくはじまる年を祝い、準備するような風習があります。

こうして3つ並べてみると、そのエッセンスはとても似ていて、1月7日の今日はその3つのエッセンスが交わる統合ポイントのように感じられます。

クリスマスを大事にする西洋圏。お正月を大事にする東洋圏。でもエッセンスは似ている。

一見まったく違う文化圏の出来事のように思えるけれど、横並びにして眺めてみると、どちらにも新しく生まれるものを迎えるための準備を大切にし、そして迎えた後の喜びをみんなで分かち合って丁寧に始めるという風習がありますね。

異種に見えることにもかならず共通部分はあって、掘り進めていくと通底するエッセンスが見えてくる。

そういうことを見つけるのが、どうやらわたしは好きみたいです。

今年のテーマは共同創造。

通底するエッセンスを掴む、という感覚を手がかりに、今年は誰かと一緒にいろんなものや時間を作っていきたいと思っています。

2021年も、どうぞよろしくお願いいたします。

生きていく場、暮らしの場、すべてがアトリエになりますように。いただいたサポートはアトリエ運営費として大事に活用させていただきます!