「犬王」からの薪御能(たきぎおのう)からの鼉太鼓(だだいこ)のちょっとした感想など◇春日大社 国宝殿

こんにちは、はくれぽ!です。

今回はレポートというか、ちょっとした感想です。サクッとしたものなので、気軽にお読みください。

「犬王」見ました?

昨今の動画配信サービスはたくさんあって、どれにしようかと悩みますが、我が家にはそもそもテレビがなかったので、わりと早い時期から色々なものを試し、現在はAmazonプライムに落ちついている状態です。

この頃は、昔のテレビシリーズの「名探偵コナン」を、惰性でついつい見ることが多いです。第377・378話では大原美術館も登場していました(行ってみたい美術館のうちのひとつ!)。

そんな中、つい最近TOPにあがっていたのが劇場アニメ「犬王」です。

「犬王」は2022年5月に上映され、見たいな〜と思いつつ見ていませんでした。

なので、即視聴です。

こういうのって専門家とかが見たらアレなんだろうな、と思いつつ素人の自分も見始めは少しモヤッとしたものを感じていました。

題材や内容・展開もそうだけれど、結構好き嫌いが分かれそうだなぁと思いながら、徐々にジワジワと感覚の中に沁み込んでくるなにか・・・。

それは中盤までずっとあった違和感をも包み込んで、フィニッシュしたのでした。

ちなみに「犬王」の原作者の方は、池澤夏樹 編 『平家物語』の訳者とおなじ方で、アニメ化された「平家物語」もめちゃくちゃ良かったです。

薪御能(たきぎおのう)

「犬王」を見た翌日の朝、そういえばその辺の日本古典芸能とか、大学でやったなーくらいですっかり忘れているので、テキストを読み返してみました。

「犬王」では能が成立する以前の「猿楽」をテーマとしていますが、能は忘れてもその語感の良さから忘れることはない「観阿弥・世阿弥」については外すことはできません。

でも、能に至るまでの経緯がわちゃわちゃしているので簡単にまとめてみました。

【出演】父阿弥=観阿弥 子阿弥=世阿弥

中国・漢で演じられていた「散楽(さんがく)」→「散楽」は「雅楽」に対する俗楽のこと → 奇術・幻術・寸劇なんでもあり「散楽百戯(さんがくひゃくぎ)」とよばれたり → 日本に伝わる → 国で芸能者の養成・保護、国立の芸能集団となる → 聖武天皇の建てた東大寺の大仏開眼供養でも演じられるまでに → 一般に普及 → 国の養成廃止 → 日本にもともとあった滑稽歌舞・俳優(わざおぎ)と融合したと考えられる → 宮中の人が民間に流れ職業的猿楽者が生まれる → 猿楽組織には上位・下位がある。上位は現在の『翁』を演じる前を演じる翁猿楽(前説みたいなかんじ?)、下位は雑芸(曲芸とか色々)→ 下位組織は時代がくだり能を上演する集団に変化→ 父阿弥はここに属する

・・・ぜんぜん簡単にならない(汗)。

父阿弥は能の才能があった(By子阿弥)→ 父阿弥、奈良から京へ上京 → 将軍周辺の人物が父阿弥を後援 → 猿楽を知らしめた「今熊野猿楽」で足利三代将軍・義満、盛りあがる! → 下位組織の父阿弥が翁猿楽を演じる(初!)→ 現在の能の流派へつづく集団の誕生

【父阿弥のここが斬新!】

父阿弥はそれまでの猿楽のメロディ重視に、リズム(曲舞)をくわえ、あたらしい音曲を生み出した。

・・・ここまで来たら最後まで。

子阿弥は今熊野猿楽のあと貴族の人々と交流(貴族の教養の素養があった)→ 文芸知識深まる → 父阿弥のあたらしい音曲を使って子阿弥は優美な舞をみせる歌舞能をつくりだす → 演劇性の高まり → 名作『高砂』『清経』『砧』を生みだす

【子阿弥のここが斬新!】

能を歌舞伎化し人物の心情を象徴的に表現。芸術性を高めた。

そんな子阿弥ですが、はじめから活躍していたわけではなく、その頃はまだ先輩役者である近江猿楽 比叡座の犬王(?〜1413)が活躍していた時期でもありました。

ようやく犬王につながりましたが、アニメ「犬王」にも子阿弥は藤若(世阿弥の幼名)として出演していて、このへんの関係はなるほどなと思いました。

そして本題(ようやく)の薪御能です。

父子阿弥は奈良の出身、その奈良の春日大社では「おん祭」、興福寺では「薪能」のお能の行事が現在もおこなわれています。

春日大社は午前中・興福寺は夕方、くらいの情報であまり調べずに地理的・時間的に春日大社の方だけなら見れるかもとフラッと行ったのですが、チケットが両方合わせての販売だったので、今回は断念しました。(音だけ聴いた)

そもそも、春日大社の方は奉納舞で、興福寺が薪能となるようです。

ちなみに「薪御能」という呼び方は、野外能や薪能の源流であるという意味から「御」の字をつけているそうです。(春日大社公式サイトより)

最近は各流派でも見やすい動画が作られていたりして、こういうのはありがたいですね。本当、学びに関してはいい時代になったもんです、、、

金春流の「清経」のショート動画(!)。わかりやすく見ることができます。

観世流「翁」

前説がわかりやすかったです。

国宝殿

さて。お能は見れなかったし、どうしようかと春日大社周辺をフラフラとしていると「江戸のはなやぎ 屏風と宝物」(3月25日〜7月2日)という看板が目に入り、とりあえず行ってみることにしました。

春日大社は近くに行くことはあっても入ったことはなかったので、国宝殿についても知りませんでした。「江戸のはなやぎ 屏風と宝物」では、春日大社を飾っていた屏風を中心とし、その他の宝物が展示されていました。

国宝殿 館内

1F エントランス・展示室「神垣」・鼉太鼓ホール・カフェ・ショップ

2F 大展示室・小展示室(各1部屋)

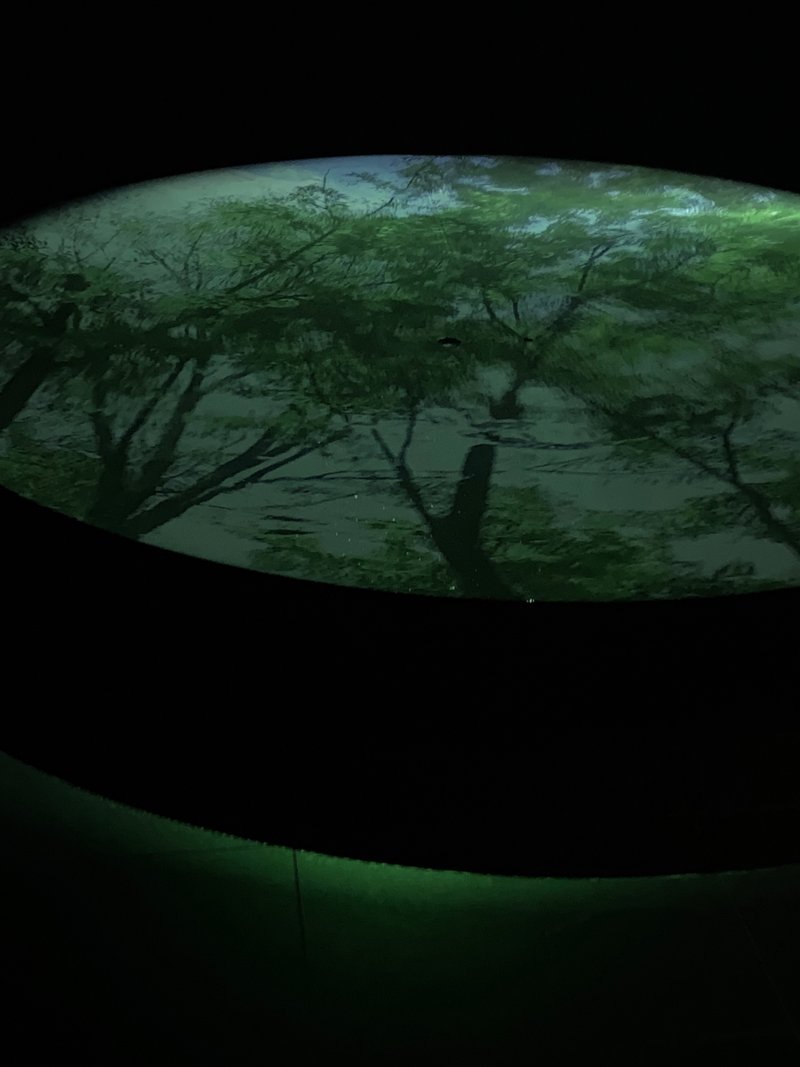

1階の「神垣」では、《神奈備》《春日》のふたつのインスタレーション作品が展示されていて、真っ暗な室内で映像が流れていました。

この展示が予想外に(失礼)とてもよかったです。

「神垣」を出ると、鼉太鼓(だだいこ)ホールがあります。先程の暗闇が嘘のような鮮やかさ。

ここでは、春日若宮おん祭の舞楽を演奏するときに使用されている鼉太鼓が展示されています。

こんな間近で見るのは初めてですが、とても大きく色鮮やかですごい迫力です。この裏側の太鼓の部分には叩いた跡があります。展示の向かいはガラス張りで外光が取り入れられているので、自然光で見ることができます。

これだけのものだから外に出しても、というか外だからこそ映えるんだろうなと思いました。

ここを通り過ぎて2階へ上がります。

幽玄、眠れる鼉太鼓

大展示室に入ると、真っ先に目に留まるのが、常設展示されている国宝 鼉太鼓です。

先ほどの鼉太鼓は現役ですが、コチラは引退しているもの。

しかし、しかしですよ、もうなんか凄いもの見ちゃった感が半端ないのです。

鼉太鼓の歴史

・平重衡の南都焼き討ちの後、復興のために慶派の仏師により制作

・源頼朝寄進との伝承

・日本最大級(総高6m58cm)※最大は四天王寺

・現存するものとしては法隆寺に次ぐ保存状態の良さ

・昭和52年に現在の鼉太鼓に交代

・4年間の本格修理により復活

室内が暗いのもあいまって、800年の役目を終えた鼉太鼓は長い眠りについているようでした。

その静かで落ち着いたたたずまい、けれど威厳を失わない色彩のない鮮やかさと力強さは生命さえ感じられます。

800年というのもなかなか想像が及ばない時間の長さですが、この先はこの場所で訪れる人々をそっと見つめていくのかも知れません。

今更ですが「国宝殿」なのだから、国宝があるのは当然なんですが、ボンヤリ見ていたものが国宝だったりして、こんなところで出会えると思っていなかった分ちょっとうれしくなりました。

国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾) 鎌倉時代

源 義家の伝承であると考えられている甲冑。

前回使い忘れた単眼鏡が、金物の飾りを見るのに大活躍しました。

さすが国宝というだけあって、甲冑の良さがあまりわからない自分でも、見入ってしまうくらい繊細で美しかったです。(コチラ甲冑は5点もの国宝をお持ちだそうで・・・)

ここ最近、国宝とか重文とかの展覧会があって羨ましいな〜なんて思っていたけれど、ここでは好きなだけ張り付いてグルグル回って見ることができました。

その他、平家物語関連の屏風などもありました。

屋島合戦図屏風 江戸時代(右隻)

かの有名な屋島で那須与一が扇を撃ち落とす場面。大和絵では好まれて描かれる画題のようです。

この作品、金雲の表現がおもしろく、人物の目の表現がみんな腫れぼったい4白眼でした…↓

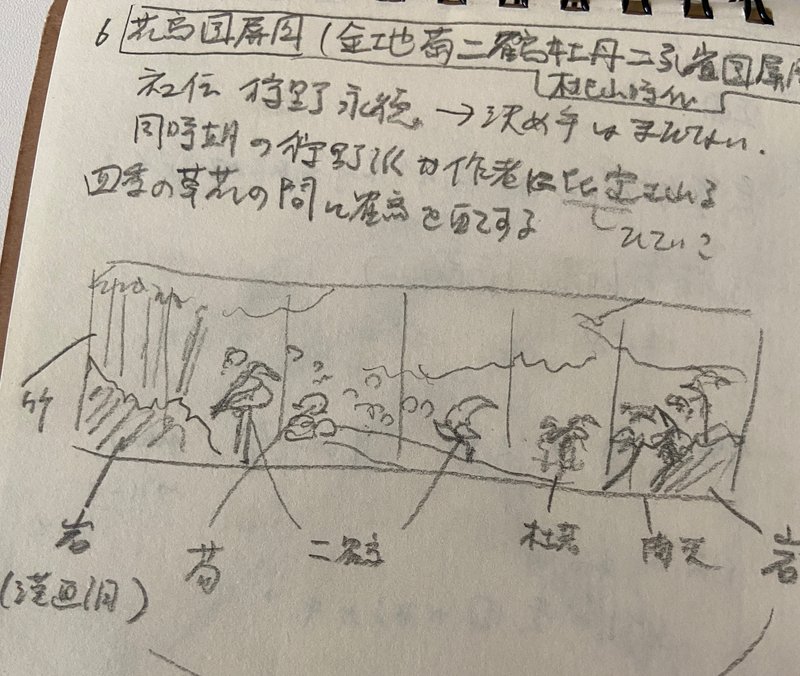

花鳥図屏風(金地菊ニ鶴牡丹ニ孔雀図屏風)桃山時代

社伝では狩野永徳かも?みたいな伝承があるみたいですが確証がないとのこと。同時期の狩野派の作品と比定はされているようです。

モチーフが明確でわかりやすい屏風でした。

春日若宮御祭祭礼絵巻物下絵 江戸時代

小展示室には、この日の見れなかったお能の雰囲気が分かるような絵巻も展示されていました。鹿も描かれていて、この時代にもいたんだなぁ〜と微笑ましくなります。

おわりに

今回は、アニメ「犬王」をみて思いつきで出かけただけでしたが、なんとなくその雰囲気を感じることができたような、良いプチ旅になりました。

サクッと、と言いながら結局ダラダラと書き連ねてしまいました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?