境界を超えろ! 「甲斐荘楠音の全貌 」 ◇京都国立近代美術館

ちょっと時間が経ってしまいましたが、京都で開催された甲斐荘楠音展の回顧録です。

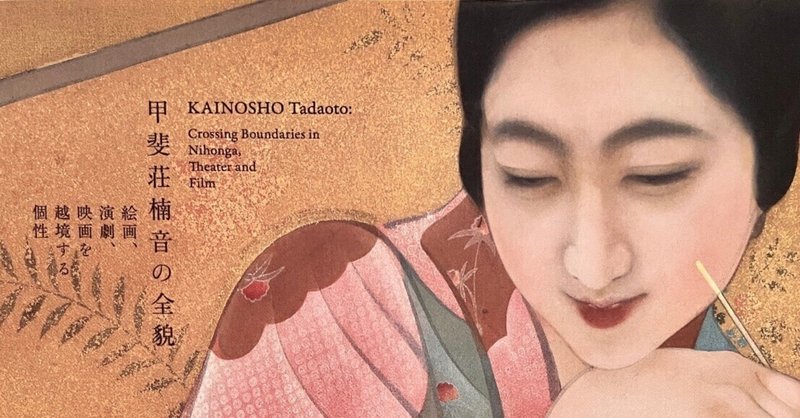

開館60周年記念甲斐荘楠音の全貌 ― 絵画、演劇、映画を越境する個性

京都国立近代美術館 2023年2月11日- 4月9日

【巡回:東京ステーションギャラリー 2023年7月1日 - 8月27日】

甲斐荘楠音(かいのしょう ただおと)ってどんな人?

・京都生まれ(1894年)

・楠木正成の末裔(といわれている)

・裕福な環境

・病弱な幼少期

・歌舞伎大好き

・京都市立美術工芸学校図案化で学ぶ

・レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロに傾倒

・特にレオナルド推し

・学校卒業後、日本画家として活動

・40代半ば頃に映画界へと転身

・70代目前に再び日本画の世界に復帰

・最後は画家として人生を終える(1978年)

歌舞伎が好きすぎる楠音少年

芝居が好きな楠音少年の歌舞伎についての逸話がおもしろいのでご紹介。

お父さんの二号さん(奥さん以外の女性)が芝居が好きで、その人から母親に

「(病弱で二十歳まで生きられるかどうか分からないから)死んでもいいからみたい」みたいなことを伝えてもらって、承諾を得ます。

それで南座に通えるようになり、そこでは「坊ん、おいでやす」と席に案内されるようになる。

というエピソード。二号さん云々はさておき、ってどこのお坊ちゃんよ。

いや、お坊ちゃんなんですよね、リアルに。

なんだか漫画やドラマの設定を素でいっているような人生のスタートです。

それでは各章順に、印象に残った作品などを挙げながらみていきましょう。

序 章 描く人

第1章 こだわる人

第2章 演じる人

第3章 越境する人

終 章 数奇な人

序章 描く人

いきなりトップギア全開 《横櫛》

この章は、甲斐荘の日本画家としての活動がギュッと詰め込まれています。

入口からその視線の先、ド正面にいきなり《横櫛》(大正5年ごろ/1916年)が登場してビックリします。

普通ならメインでもいいくらいの作品だと思うのですが、つかみに据えるとはこの後どうなっちゃうのでしょう。

※後期展示だったので広島県立美術館の《横櫛》はありませんでした。

《横櫛》はメディアでもよく見かけていたので知っていましたが、やはり実物は違いました。まるで絵の中からヌルリと抜け出してきそうな気配。この作品だけでも1時間くらいはみていられそうです。

ここでの作品の多くは美しさが溢れていました。それはキラキラしたうわべの美しさではなく、生身の人間としての形質の美しさです。また、「美」とも「醜」とも判別がつかない作品もあり、美しいってなんだろう?と考えさせられました。

先程の略歴に“レオナルド・ダ・ヴィンチに傾倒”という点については、素人目にももしや?と思うものが数点ありました。作品からはレオナルドの聖人性とミケランジェロの3Dみ増し増しが感じとれます。けれど、単なる真似ではなく、しかも日本画の画材であそこまで自分の中に落とし込めているのはすごいと思いました。

個人的には《露の乾かぬ間》(大正4年/1915年)が良かったです。

三味線を持った女性が、身体をS字状に捻り、少しうつむきながらうっとりした表情をしています。色調は白・黒・茶と地味ですが、朱色の長襦袢と唇と指先が上品な差し色となり、全体を引き締めているようです。よく見ると甲斐荘に似ているので、もしかすると自分がモデルだったのかも?

モダンな感じが、どことなく「大阪の日本画展」でみた、中村貞以(なかむら ていい)を想起させました。

第1章 こだわる人

《春》

こちらは図録の表紙にもなっている《春》という作品。

とにかくビックリするくらい美しい。

先ほど、美しいってなんだろう?と言った舌の根も乾かぬうちにとはこのことです。

「美しいという言葉、いつ使うの?今でしょ!」(古)くらいのレベルです。

サイズ的には95.9 ×151.4と、そこまで大きな作品ではありませんが、その華やかさといったら、やはり今展覧会でダントツなのではないでしょうか。

ふと、こんなに美しい作品を、なぜ今まで知らなかったのだろう?と思いました。

もちろん自身の知見の狭さもありますが、この作品は長らく行方不明になっていたらしく、近年発見されメトロポリタン美術館に収蔵されたのだそうです。

↑ ↑ ↑ ↑

思わず「なんでやねん!」と心の中で叫んでしまいました。作品が行方不明というのはよく聞きますが、毎回その経緯が気になりすぎます。

甲斐荘楠音の作品をみる機会が少ないというのもありますが、この作品は没後初公開だそうです。眼福とはこのことです。

それはさておき。

会場で見たときは「キレイだなー」という感想だったのですが、帰ってから図録をボ〜ッと見ていて、この感じなにかに似ているなと思いました。

寝そべった独特な身体のひねり方。色や柄がハッキリとわかれた着物。モザイク画のような、つなぎあわせた印象。

そこから思い浮かんだのが、ギリシャ神話にでてくるヘルマプロデュトゥスでした。

ヘルマプロデュトゥスは、ヘルメス(マーキュリー)とアフロディーテ(ヴィーナス)との間に生まれた美少年。なんやかんやあって男女の身体をあわせ持つ身となり、悲劇の物語として知られています。

図録の論考の中で、この作品はボッティチェッリの《プリマヴェーラ(春)》のオマージュではないか、といったことが記載されていました。

そして、《プリマヴェーラ(春)》の中には、ヴィーナスとマーキュリーが登場しています。そう!ヘルマプロデュトゥスの父と母です!(大興奮)

ヘルマプロデュトゥスの類似性については、私のまったくの妄想なのですが、ちょっとつながった気がしてうれしくなりました。

さらにさらに。

別の論考では、室町時代の茶人・村田珠光(むらた しゅこう)の「和漢のさかいをまぎらかす」の観点から、甲斐荘とあらゆる芸術の「さかい」について論じている箇所があります。

つまり、ヘルマプロデュトゥスはいうならば「さかいをまぎらかした」神様。

やっぱりなんらかの関連を考えてしまいます。

見応えがありすぎるスクラップブック

次の章に行く前に、大量のスクラップブックの展示についても触れたいと思います。このスクラップブック。ただのスクラップブックと思うなかれ。

1997年の京都国立近代美術館での展覧会終了後に、大量のスケッチブックや写真などが収蔵され、その中には60冊以上のスクラップブックがあったそうです。甲斐荘の興味あるものが、それはもうビッチリときれいに貼り込まれています。

きれいな人、仏像、草鞋を編む人、文楽、能面、相撲、三島由紀夫(たぶん)、吉永小百合(たぶん)、バレエをする人、ピカソ(たぶん)、なにかの民具、海外のモデルさん、、、etc、etc、、、

人物をみると、この動きやしぐさが気になったんだろうなぁと思うものなどや、その時代の雰囲気が伝わってきて見ていて飽きませんでした。

今なら、画像編集のソフトやアプリで簡単に自分だけのコレクションを作れるけれど、この膨大な量を手で切り貼りしていたとは、すごい情熱です。

ちなみに、このスクラップブックが掲載された画集も出版されていました。

第2章 演じる人

“歌舞伎が好きすぎる楠音少年”のエピソードにもあったように、幼少の頃からお芝居大好きな甲斐荘は、好きが高じて自分が演じる人でもありました。また自分で太夫などの扮装をして、写真に収めています。

スケッチも大量にした人で、展示されていたものはお芝居の動作を描いたものが多かったですが、中にはビアズリーやモローを想起させるようなモダンでオシャレなスケッチも。

ここでも甲斐荘の興味の広さや越境性が垣間みえます。

第3章 越境する人

新時代の日本画家として注目されていた甲斐荘ですが、陰湿な(!)画壇がイヤになり、1940年頃には映画界に転身することになります。

この”陰湿な京都画壇”というのは、「大阪の日本画展」の中心人物のひとりとして紹介されていた北野恒富が、京都の画家たちから「画壇の悪魔派」と揶揄されていたというのを思い出し、時代も近いので(活躍した時期が甲斐荘が8年ほどあと)、このあたりの京都画壇って、、、、ぐぬぬとなりました。

甲斐荘を評価してくれていた先輩画家・村上華岳(むらかみ かがく 1889-1939)も同じ理由から去っていったり、真偽のほどは不明ですが、土田麦僊(つちだ ばくせん 1887-1936)には「穢い絵」と言われたとか言われなかったとか。

「穢い」とか、もう字面で泣いちゃいそうです。

ここからしばらくは映画人としての人生を送るのですが、そこで大ヒットした映画「旗本退屈男(はたもとたいくつおとこ)」の衣装を手掛けることになります。

旗本退屈男の豪華絢爛な衣装ぜんぶ見せます

「旗本退屈男」ご存じでしょうか。

少し話は逸れますが、大瀧詠一さんの歌の中にRock 'N' Roll 退屈男という楽曲があります。おもしろい歌だなと思っていましたが、調べてみると歌詞の中に「拙者ロックの退屈男」というフレーズがあり、なにやら関係がありそうです。

話を戻しまして。

「旗本退屈男」は1930年〜63年に公開された、人気俳優・市川右太衛門*(いちかわ うたえもん)主演の映画。*北大路欣也さんのおとうさん

主人公・早乙女主水之介(さおとめ もんどのすけ)は、平和な徳川の治世では自慢の剣術も使いどころがなく「退屈じゃ〜」というのが口ぐせ。

旗本という高い身分でありながら市井の人々に「退屈のお殿様」と親しまれ、ナゾの難事件を痛快に解決!というのが大筋のストーリー。

なんだか現在のわたしたちにもお馴染みな設定が盛りだくさんですね。

この章では甲斐荘が手がけた映画の衣装がズラリと並びます。これには、見せ方もふくめて圧巻の一言。

特に「旗本退屈男」の衣装は圧倒的な絢爛さがあり(実際とても予算がかかったらしい)、市川右太衛門さんがこの衣装だけは大切にとっておくようにと言い、それが後年の発見につながったということです。

守り伝えようとする意思があると、モノはきちんと残るのですね。

ここでは、伝統的な意匠からモダンな意匠まで、甲斐荘の軽やかな発想を、如何なく発揮しているパートでもあるように思われました。心なしか、“陰湿な画壇”とは違い、楽しくのびのびと活動した甲斐荘の姿が浮かんできます。

大きなスクリーンでは映画の殺陣のシーンが上映されていました。

映画 「雨月物語」

その他、映画「雨月物語」の中の衣装も展示されていたので、ご紹介。

「雨月物語」は、上田秋成の読本『雨月物語』の「浅茅が宿」「蛇性の婬」と、モーパッサンの短編「勲章」をもとに脚本し、溝口健二が監督として制作した映画。第13回ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子章を受賞。展示会場には甲斐荘のアカデミー賞衣装デザイン章のノミネート状もありました。

この作品、アマプラで見ることができます。

風俗考証に甲斐荘楠音の名前もしっかり出ていました。

モノクロなので衣装のきらびやかさなどは、わからなかったのですが不思議と引き込まれるものがありました。

なにが、と言われると困るのですが「これが芸術ってやつか・・・・」みたいな。

うっすい感想ですが、今みたいな映像技術とかはない時代の、音とか陰影とか動きとか、発声や視線のようなものも新鮮に感じられました。

年齢をかさねて、読書とか、出かけるのとかがキツくなってきたら、こういう映画を老後の楽しみにとっておこうと考えてしまいました笑(今、みなさいよって話ですが)

当時の映画はまだ、芸術としての地位が低かったということですが、初見でも芸術性というか、なにかを感じ取ることができるのは、溝口監督が甲斐荘について語った言葉から理解することができます。

「君が着付するとそこらじゅうが、品が良くなる」

終章 数奇な人

いよいよ最終章です。

大作にして未完、《畜生塚》と《虹のかけ橋》の登場です。

第3章が視覚的にも目まぐるしく、気分的にもピークを迎えてしまっていたので、もう本当に無心でただ見るだけ、という感じでした。

ふたつの作品は、甲斐荘がまだ20代の頃から描きはじめ、加筆をしながらも完成には至らなかったものです。

《畜生塚》は豊臣秀吉の後継者問題で養嗣・秀次が自害を命じられ、その一族の人々が処刑される、といった史実を題材としてます。このことを知らないでみると、悲劇的な雰囲気はあるものの、人物自体には生命力や躍動感すら感じられます。彩色がほとんどされていないので、その色彩によってもかなり印象が変わりそうですが、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロに傾倒していた、というのが良くわかる作品だと思います。それが逆に、画題とのギャップとなり未完となったのかもしれません。同時に展示されていた、草稿やスケッチはかなり印象がちがっていました。

《虹のかけ橋》は七人の太夫が横にズラッと並び、ひとつの文を読んでいる様子が描かれています。もとは「七妍(しちけん)」と題されていました。

「七妍」は中国の故事、竹林の七賢を七人の女性に美しさの妍(けん)を競わせる姿として見立てたもの。

画壇を離れていたあいだにも加筆され続けたということからも、20代から80代の甲斐荘が詰まった作品といえそうです。

まとめ

今回、レポになかなか取りかかれなくて、今更の記事になってしまいました。

というのも、すぐに感想が出てこなくて、単に綺麗とかあやしいとか、そういったものではないよなぁ・・・と思うと、言語化することに対し気が重かったということもあります。

前回の同館での展覧会のように、日本画家としてだけの評価、例えば今回なら序章と第1章だけの構成なら、違っていたかもしれません。

けれど、それだけ「越境性」を前面に押し出した、今回の展覧会の意図するところ(と思われる)は、見ている人にさまざまなことを考えさせるものとなっていたのではないでしょうか。

それは、画家としてだけではない甲斐荘楠音という人の生き方が、今の時代に示唆的でもあり、見ている人々がそれぞれの中に共鳴できる、またはできない、といった、なにかしらのものがあると感じられるからです。

1997年の展覧会以降に見つかった資料などの研究によって構成されたこの展覧会は、甲斐荘をただの「あやしい絵の画家」としてではなく、生涯、芸術に携わったひとりの人として、甲斐荘を知らない人、作品を見たことがない人にも、多角的な視点を与えてくれているような気がしています。

【参考資料】

「旗本退屈男 謎の幽霊島」(1960年)

時代劇久しぶりに見ました。小難しいことがなくってスッキリ、歯切れが良くって、なんだかカタルシス効果がありそう笑。衣装を着て動く主水之介を見ると「派手〜〜」ってなりますが、そのあとで「殿さま〜」ってなります笑。そのほかの脇役の衣装とか襖や掛軸の絵も凝ってるような気がしました。ちなみにタイトルにはすべて「謎」がついています。これもまた明快。

「大阪の日本画」,大阪中之島美術館・東京ステーションギャラリー,2023年1月21日発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?