行動のミニマム本【 やることを8割減らすダンドリ術】飯田剛弘

(毎週金曜ペースで投稿してましたが間に合わず、、もし待っていた方おられましたら本当に申し訳ございません。。。)

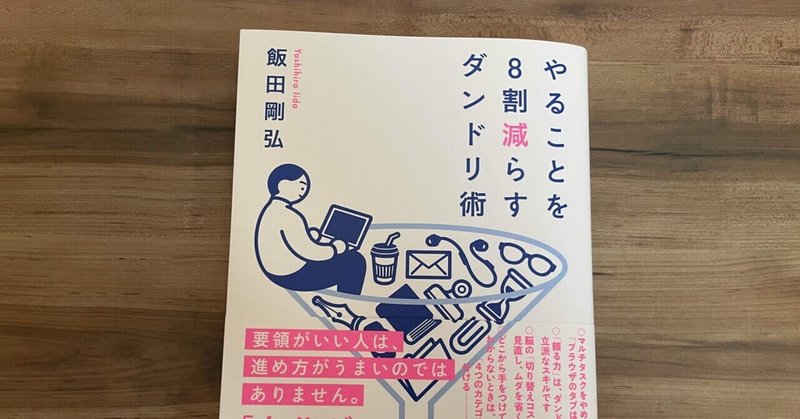

書店で見つけた最新刊。

題名みた時のそんな大半削れるぅ?!

本書の冒頭で

すべてを完璧に、自分でこなそうとするのではなく、「8割減らして、残り2割集中する」を目指す。(中略) 最低でも、8割です。

と書かれていたのも大胆に言いはる。。と失礼ながら抱いてしまった感想。

(もしかして○○ー○の法則か?と思ったら当たってた。詳しくは後ほど)

という感情が拭えず買ってしまったわけですが、不可能じゃないんだ。と驚かされながらぶっ通しで読み終えてしまった(おかげですげー脳疲れた)

今回紹介するのは

飯田剛弘 著

やることを8割減らすダンドリ術

著者の飯田剛弘さんは海外企業との共同で仕事をされている経歴を持つ方。

インド企業との合同プロジェクトなどをされています。

マーケティング支援、人材教育、執筆活動など多方面で活躍されている人です。

(下記参考文献2023/10/19在)

著者の飯田さんは外国企業との関わりを持つ中で「 日本特有の残業してでも成果を出す 」が海外では通用しないこと。むしろ「 時間内で成果を出す 」ことこそが重要だと実感されたうえで編み出してきた " やらない事をあぶり出し、残された事に1点集中するための戦略 " の数々がたくさん書かれた1冊となります。

着目すべき項目だらけだったので全体のごく一部のみを厳選して紹介するという形になりますが悪しからず読んでいただければ幸いです。

それでは進めてまいりましょう。

「こだわり 」「完璧主義」「余計ながんばり」が主な原因

自分がダンドリが苦手とおっしゃる人ほど、完璧主義の方が多い

完璧主義とは分かりやすく言えば " 何でも100%やらねば " という思考が日常になっている人と説明すれば理解しやすいでしょうか?

そう説明する私自身も半分近く該当しますが汗

他の本で数多く見かけた認識ですが「完璧主義は自分にとってマイナスな面というのがほとんど」というのを嫌という程読んできました。

これも100%で仕上げなければ!となるといつまで経っても完成せず行動も変わらないからです。

私も毎週のように投稿していますが「個人的に50点以下」くらいのマインドで書いてます。

目標のスキ越えれなかったもあれば「こんなに通知来るなんて。」と驚くこともしばしばあります。

つまり完璧主義を捨てて「これくらいのマインドでいいや」を受け入れればいい、というわけです。

この本も例外なく、いやメインテーマとして取り扱ってくださります。

失礼、話逸れてしまった。本題に移りましょう。

・全てがうまく行かない

・最低限これくらいやらねば

・(内容さえ伝わればOKの書類の)デザイン、フォントに力を入れる

などの悩みを持っている方が「やめる」ことに抵抗があるというのが本書を読んだ私としての、あくまで感想です。

結論から言いますと

「成果を生まない仕事」

「余計ながんばり」

「無駄なこだわり」

などを捨てろ

ということです。

「売上に直結しない業務を省く」

「誰でも出れる電話対応も省く」

「一点に集中するために連絡は後から見れるチャットに共有してもらう」

「内容さえ伝わればいいので分かりやすい文章の会議資料で済ます」

「キャパオーバーなら人に頼るか後日に回す」

など無駄を省き、必要な作業に1点集中する!ということが大事というのが本書が伝えたいことの一部と覚えて頂ければと思います。

「本当に必要なこと」を選び集中せよ

本書のメインテーマは重大なことに集中するため低い優先順位のものを捨てる。

本書や他の本書でも書かれているので、もしかすれば有名かもしれませんが。

パレードの法則というものが関係しています。

80:20の法則とも言われていますが

全体の成果の80%が、全体の努力の20%から生まれるという考え方のことです。つまり、効果的な20%のタスクに集中すれば、効率よく全体の成果を出すことができるということです。

本書の題名どおり8割捨て、残り2割に集中すればいいということです!

仕事だと例えづらいので、他書でわたしが感銘を受けた内容を参考にした例で話しましょう。

・お金持ちになりたい(仮に年収1000万円とする)

・外見を磨きたい

・結婚したい

・子育てもしたい

・賃貸、マイホームどちらも選べる状態にしたい

という願望がある場合、ここでは「お金持ちになる」が20%の努力に該当します。

お金さえ多く稼げると、外見磨くための費用、結婚生活や式にかける費用、養育費、賃貸の支払いなど残り80%の願望実現に繋がるということです。

仕事も同じで、PowerPointでキレイに見せるための果てしない努力より先に。

取引先や社内に自社サービスや製品実験のエビデンス(根拠)さえ伝わればそれでOKということです。

ここでは「全体の中で1つの重要なセンターピンを決めて全集中する」という事を覚えていただければ大丈夫です。

「優先順位」は「やめる」の連続で鍛えられる

一点集中のメリットは分かっても"やることが多い悩み"は簡単には対応しづらいでしょう。

私も同じく悩みますこれは。

本書を読み進めていくと「やる事の優先順位」ではなく「やること:やらないことの断捨離」にも見えてきます。

私は多趣味、言わばオタ活をしているのでモノは増えやすい体質ですが、ミニマリストの考えが大好きで徐々にですが取り入れている最中の身です。

ミニマリストの説明を軽く挟むと「 自分の必要:不必要を見極め、本当に大事な価値基準で生きる人」と言えば伝わりやすいでしょうか?

分かりやすい参考文献見つけましたのでついでに貼っておきますね(2023/10/21在)

本書の内容に戻りますと、モノがタスクになっただけで本質は同じかもしれないと私事ながら思いました。

著者の体験を例に出すと「 出張先でお土産を買う 」という習慣を思い切って辞めてみたそうです。

いざ実践すると驚くことに状況は何も変わらなかったとのこと。

著者の行動のように「世間が決めた礼儀」に囚われず自身の辞めるべきタスクに入れても問題ないことは実は多いのかもしれません。

著者も「お土産を辞めた」ことにより " 自身が何をしたいか? " という自分軸という「自分で選ぶ力」が身についたとのことです。

著者の体験のように " 少しずつ「辞めてみる」というステップ " で「 選ぶ力 」は自ずと身についてくるというのが優先順位づけの真の攻略本なのかもしれません。

本書に書かれていた具体的な「選ぶ力の鍛え方」をざっくり説明しますと

1.まず、「自分でやろうとしない」が大前提

2.「なぜ、やらなければならないのか」を自問自答する

3.自分に対する正直さを持つ

4.具体的な行動を記載する

5.やらないことを視覚化する

6.「やらないことリスト」は定期的に見直し、更新する

7.「やらない」習慣が身につくまでの時間は、ある程度かかると思っておく

と書かれておりました。

中身まで書いていくと更に長くなるので本格的な内容までは割愛しますが本書には「やらないことリスト」を作るメリットも書かれていますので興味湧いた人は実際に手に取ってみてはいかがでしょうか。

と締めっぽく書きましたがまだまだ続きます汗

マルチタスクにはデメリットしかない

マルチタスクの名前は聞いた事あるけどどういう意味?って人もいるかもしれないので軽く説明しますと 短時間で複数の仕事を切り替えながら進行していく行為 といえば伝わりやすいでしょうか?

一応参考に検索したURLも貼っておきます。

私も過去に短時間で複数を強いられたことある立場なのでマジで苦手です。

・発送資料用のコピー数覚えながら印刷

・PCデータのまとめ

・水の入れ替え

・電話対応

いま思い返しても頭痛いレベルにえげつないっす。

やってた側の感想としては今何やってんのか分かんねぇよ泣って状況になり脳も疲れ果てるんすよこれ。

実は仕事だけでなく日常生活でもやってる人は多いんですこれ。

「DVD見ながらスマホ」

「掃除しながら電話」

みたいに我々も知らぬ間にやっている行為なのです。

その話も踏まえたうえで本書の内容に移ります。

著者もマルチタスクが生産性とパフォーマンスを低下させると提されております。

カリフォルニア大学アーバイン校の研究によると、マルチタスクをする人は、一度に1つの仕事に集中する人に比べて、最大40%程度、作業効率が落ちてしまうという報告もされています。

また、他の大学でも、マルチタスクがIQの低下やストレスレベルを上げるなど精神的・身体的問題にもつながるという報告もされています。

話ややこしくなるのでとりあえず。

マルチタスクは著者どころか世界的に見ても危険な行為ということを理解していただければ大丈夫です。

体験談としてマルチタスクした時の疲れって運動や難問解けた時の快感とは程遠いんですよね。

今でこそ何とか分担しておりますがあれは何も手つかなくなりますよ本当。。

話を戻しましょう。

2番目の項目で一点集中という言葉を入れてきたとおり1つに集中した方がずっと効率がいいというのがこの章の結論です。

作業で例えれば、3つの作業を同時にするのではなく、1つ目、2つ目、3つ目とひとつひとつに向き合うことで全てに神経が行き渡るということです。ミスも減ることでしょう。

ややこしくなってきたので、まとめますと

・マルチタスクはIQ低下、ストレス増大、仕事全体のパフォーマンス激減とデメリットしかない

・シングルタスクで1点集中したほうがずっとパフォーマンスよく進めることもできる。今に集中できるとメリット大

と覚えていただければ大丈夫です。

「予定外」を想定に入れておく

余裕どころか遅れてしまった私が説明していいか分からぬがまぁ置いときましょう。。

予定や想定というのは変わりやすいというのを日常で実感する人もおおいことでしょう。

結局、状況というものは常に変わるので、どんなプロジェクトも、事前の計画通りに進むことは、難しいことが多いのです。

(中略)

大切なことは、計画通りに進めることではなく、結果を出すために、遅れに対して必要に応じて対策を立てることです。

つまりプランAだけでなく、つまづいた時のためのプランBを持っておけ!ということです。

本書の例をあげますと、海外で製品プロモーションを手がけた時にスクリーンが表示されないトラブルが発生したとのこと。

その問題を解決する間に「飲み物の提供時間の変更可能」を思い出し、順番変更にてトラブルを乗り切ったと書かれておりました。

著者もこの経験からバックアップは複数取った方がいいのと複数が絡むプロジェクトでは予備時間をスケジュールに入れていると書かれています。

私も1週間の予定を考えて仕事終わりに「未開封DVDを再生する」と入れてもYouTubeに推しの新たな動画出たり、見逃したコンサートの再放送が急に決まるなどプライベートですら予想外の連発です。

何にしてもそうですが、予想外は起こるものとして何も無い時間を作っておく事はとても重要ということです。

一旦は以上なので次に向かっても構いません。

が、少し書き足したくなったので続けます。

興味ある人だけ読んでいただければと思います。

本書の内容から逸れますが、この章を見て思い出した作品ございまして。

それが週刊少年ジャンプで連載されていた暗殺教室という作品。

軽く説明しますと

進学校の不良・成績が著しくない人をまとめたクラス(E組)に防衛省の人間と危険生物である殺せんせー(読:ころせんせー)がやってくる。

この生物は「来年3月に自分を殺せなければ地球を破壊する」と宣言。そして「E組の担任になる」という。

防衛省はこの危険生物を倒すことを目的としていて、その危険生物の暗殺を生徒にも依頼。

他にも英語教師という名目で派遣された暗殺者も加わったりと話が盛り上がっていきます。

生徒と殺せんせーの「暗殺と教育」という観点でストーリーが進んでいきます。

この作品の生徒たちは学校から"落ちこぼれ"の烙印を押された人となります。

殺せんせーを暗殺して国から賞金を貰えるというシステムを狙えばいいという発想になる回がありまして。

そこで殺せんせーが言ったセリフが

第2の刃を持たざるものに、暗殺者の資格なし!

仮に他の刺客に先を越された時あなた達には何も残らないので同時に勉強も極めろ!

というメッセージとも読めますね。

防衛省から派遣された先生。

英語教師として派遣された暗殺者

の2人もプランAが通用しない時のプランB、Cを想定しておくとも描写されてた記憶もございます。

話を今回の著書に戻しますが、ビジネスだけでなく志望校を決める際にも、旅行プランを立てる際にも、ポケモンなどのゲーム編成など多方面に生かせる教訓だと改めて実感しました。

・取引先A社がトラブル抱えた時用にB社、C社とも関係を築いていく。

・投資先の国が破綻した時想定でアメリカ、イギリス、インドなど複数の国の株に資金を分配する。

・A校だけでなくB校、C校という同じ目標進路にたどり着けるルートを視野に試験対策しておく。

・飛行機が欠航した時想定で新幹線、高速バスも調べておく。

・相手に弱点タイプが来る想定で炎、ドラゴンだけでなく、電気、水、ゴーストタイプなど属性をバラバラに編成しておく。

など何に対しても想定や対策は必要だと改めて実感した。

書いてるだけだと実践難しっとも思ってしまうが意識するだけでも徐々に変われるというのが結論かな?

というだけの余談でした。

「頼ってはいけない」という思い込みを捨てよ

やる事を削ぎ落とすというのは不要なこと、2割に力を入れれば自ずと達成の道は見えてくる。

と個人的ながら本書で捉えてきた意見ではございます。

しかし 「 やるべき事 」でも今日中に終わらせなければならない事だって存在します。

それを終わらせる方法。

誰かに頼む!というのがこの章の結論。

誰かに助けを求めるのに抵抗感が強い人たちには、「他の人に迷惑をかけたくない」という思いが強いのです。

これは私にもありました。。いやあります(進行形)

確かに引き受けちゃう癖ありますわ。そして後からまた頼んでしまうというオチ。。。

学校教育や道徳で身についていくので抵抗あるのは無理ないでしょう。

本書を進めていって感じたことは

時間・仕事が上手い人は「助けられ上手」という点

これは他の著書でも見た内容で、本書の内容を読んだ瞬間芋づる式に思い出せました。

他本Aと仮名しましょう。

その本では「得意なことは人それぞれ」と書かれていて、プログラミングが苦手な人に任すより得意なエンジニアに頼んだ方が悩むより断然早いということ。

数字に詳しい人に経理に任せた方がいいし、人に説明がうまく熱意でコミュニケーション取れるなら営業として戦わせた方が得意を発揮できるでしょう。

他本Bでは、資本家(ざっくり言えばお金持ち)として時間使うなら受けた発注を頼れる仲間に回し、その内2割を手数料として貰う形にすれば浮いた時間で自分の最重要事項に1点集中できて、尚且つ他人の時間で収入を得られるわけです。

あげた例が参考になったか不安ではありますが人に頼るという行動はむしろ誰にとっても必要不可欠ということです。

この説明だけで頼ることへの抵抗が少しでも薄れたのなら書いてる私としては安心です。

「新しい技術・方法」は抵抗なく取り入れよ

これも取り上げねばならない重要事項でしょう。

AIの進化など世の中は恐ろしい速度で変化していきます。

本書では「新しい方法」から目をそらさないことを提唱されています。

思い浮かぶ事例で言えばチャットやDM(ダイレクトメール)もその1つ。

本書の冒頭でも「デスクの電話機の着信音を消した」という著者の実体験が書かれています。

代わりにメールやチャットを用いた連絡に切り替えるなどして、最重要事項は携帯電話にかけてほしいとフォローを入れる対策をしたとのこと。

結果的に仕事の質も効率も上がったと書かれていました。

これもチャットに抵抗なく取り入れた結果プラスに転換したという見方とも捉えられます。

巷で話題のChatGPTという文章をAIがサクッと書いてくれる革命ツールなども、一件するとWebライターの仕事が無くなるようなマイナスにも聞こえるでしょう。

逆を言えば、文章以外の最重要事項にリソースを使いたい人がAIを用いた文章作成を取り入れれば前よりもっと時間を有効活用する事ができます。

これは私個人的な想像ですが、自分の意見を書くような職業のライターはある程度生き残るのかな〜という想像だけはありますがね。

やはり人が書いた文章も読んでいたいという創作オタクの私としての一願望です。

それでも新たらしい手段や技術が活用できる!という選択肢さえあれば時間的にも気持ち的にも余裕が生まれる!

このような発想さえ抑えておけば、今よりも有意義な人生を送れるという事を覚えておいた方が私含め快適に時間を使える生活にシフトできるというわけです!

とは言いつつこの投稿含め手動で書いている立場なので私含め視野を広げる努力は必要かもしれませんね汗

上手に断る「技術」も必要

取り上げたい項目を絞りきって一通り完成させたつもりですが、最後に私個人的にぶっ刺さった項目と事例を追加して終わりにします。

少し前に、月末出勤行ける立場のままだった事も災いし、学生時代の人と久々会える予定をOKしてしまい、結果的に無理なまま当日終わり際まで「行けるかの確認」で手間を取らせてしまう事態がありました。

結果的に私の方が出勤OKのまま直前で無理になってしまったので初めから断っておけばお互いダメージ少なく済んだのかなと後悔タラタラです。。

そんな出来事から数週間後に読んだこの本にて当時知りたかったと思わせる内容が書かれておりました。

それが早めに断るという読んでる人からすりゃ当たり前だろ()と思われる内容。。

これが仕事面だったらと考えると尚更ゾッとしたので自身の戒めのためにも全ビジネスパーソンのためにも紹介します。

本書での書かれ方を抜粋すると

1.早めに断る

2.断る前に感謝の言葉を述べる

3.断る前に「申し訳ありませんが」と謝る

4.断る理由を明確に伝える

5.代替案を提案する

この大半欠けてたなと凹みますが本書を解説しすぎない程度で説明します。

1は客観視すれば「行ける・引き受ける期待」が「無理」になったのを想像すればダメージが大きいので早いうちに断るのがベストとなります。

2は「お誘いありがとうございます」などの貴重な人生というリソースの1部を私に割いてくださった事への感謝を冒頭に書くという礼儀です。

3は「申し訳ございません」という断るためのスタート。

4は「すでに先約がいる」や「貴社の納期に応えられる保証がしばらくない」などの理由を相手に伝えるという1番の重要点。

5は可能なら代わりのプランや日にちの提案です。

「今A社様のセッティングの先約があるので2日後からの開始ですとB社様の作業を抑える事が可能です」

「今部長からの指示で手が離せません。2時間後開始で問題なければ引き受けます。」

「その日皆で他方に遠征するから難しいなぁ〜、来月のこの日なら私自由やけどどうかな?」

のように相手への敬意を示しやすい候補があるなら使うに越したことはないでしょう。

これはどのシーンでも必要だと思ったので充分長くなってしまった中で追加に至りました。

この反省も含め、限られた時間でどう動くか、結果に繋げるかはめちゃくちゃ重要だと改めて学ばされるいい機会になりました。

本書は他にも

・世界的にみる「 報・連・相 」の真実

・リマインダー機能の活用法

・2~3分を上手く活用するコツ

・24時間を分、秒と捉える発想

・「集中せざるを得ない状況」の作り方

・行動を起こすベストタイミングは常に「今」

など限りある時間の中でどう取捨選択の思考を取り入れていくかが数多く書かれている1冊です。

・仕事が激務で毎日余裕が持てない。

・プロジェクトに備えて余裕を持ちたい。

・マルチタスクから解放されたい。

・モノは断捨離できるがコトの選別が苦手。

・そもそも8割も手放してええんか?

など抱いた人にオススメです。

新しめの本なので新鮮味たっぷりかと思います。

他にも読書感想の投稿をしておりますので気に入ってくださった方は是非マガジンから他の記事も見てくだされば私とっても喜びます。

週の後半目安に投稿しております

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?