シーンの中心地から離れた場所で名作を著した60年代のSSWたち

今回、ご紹介するのは、60年代のSSW達の作品です。

これまで振り返ってきた通り、60年代のロックの歴史は、ブリティッシュ・インヴェイジョンやフラワー・ムーヴメントによって大きなページが刻まれました。

しかしながら、60年代に名作を著したSSW達は、そうした時代の趨勢とは異なる場所から現れました。

ロック・シーンの中心地に属さない作家たちによる作品群は、歳月を重ねるごとに再評価され、やがてロックの歴史においてある種の普遍性を持った名盤として位置付けられていきます。

そして、ロック・ミュージックの歴史という文脈を踏まえれば、同時代の次の担い手である90年代のバンド/SSWに対して重要な影響を与えたという点も押さえつつ、再考察しておきたいです。

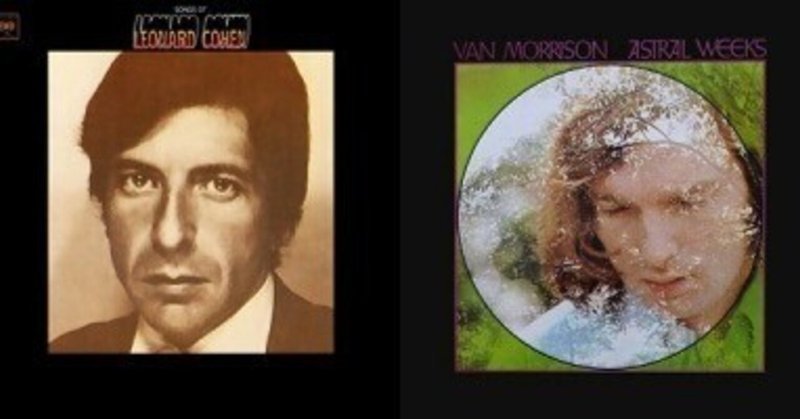

『Songs of Leonard Cohen』/Leonard Cohen(1967)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

ニューヨークのフォーク・シーンから現れたこの作家は、カナダ東部に位置するモントリオールとユダヤ系家庭にルーツを持ち、そのキャリアは、地元の名門大学から出版された詩集から始まった。

ジョン・ハモンドに見出され発表となったコーエンの1stは、自身が30代半ばまでに培った性愛と信仰を主題とする文学性がコンテンポラリー・フォークとして昇華され、人々を魅惑させる一枚に仕上がっている。

遺作と共に長き眠りについた孤高の詩人への深い敬愛は、オルタナ世代が中心となり発表されたトリビュート盤における錚々たる面々が物語っており、彼が爪弾いた抒情的な詩は、次の時代の子達へと再び受け継がれていくことだろう。

『Randy Newman』/Randy Newman(1968)

作品評価★★★★(4stars)

ハリウッド映画の作曲家を伯父と叔父に持ち、後々ディズニー/ピクサー映画の作曲家へと転身するカリフォルニア大学出身のこの作家は、引き継がれる家業を持った謂わば優等生である。

ニューマンの1stは、レニー・ワロンカーとヴァン・ダイク・パークスが監修を務め、ワーナーの所在地にちなむ所謂バーバンク・サウンドの流れを汲む作品であり、同胞らと同様、制作にあたり潤沢な資金がつぎ込まれたものの、商業的には散々であった。

この巨匠の名が米国に知れ渡るにはあと数枚を要する事になるが、南部訛りの若き語り部は、その素養と持ち味から現代のアメリカ社会を奇妙かつ流麗に描いてみせた。

『Astral Weeks』/Van Morrison(1968)

作品評価★★★★★(5stars)

北アイルランドが生んだブルー・アイド・ソウルの巨人による大きな足跡は、ビート・ブームの喧騒から離れ、渡米後の紆余曲折を経て、米ワーナーでの再出発から始まった。

ロックの殿堂に鎮座する今作は、ジャズに精通するルイス・メレンスタインが監督を務め、短期間で完成に至ったが、ヴァンの弾き語りとモダン・ジャズ界隈における腕利きの演奏者による即興的な演奏と弦楽器による装飾が魔法のように重なり合った。

約60年というその長きキャリアを通じてシーンに一切迎合しない多作の大家は、黒人音楽に対するある種の愛憎も時折覗かせつつ、自身の帰るところであるアイリッシュ・ルーツに根差した歌を現在もなお響かせている。

『Five Leaves Left』/Nick Drake(1969)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

ケンブリッジ大学からブリティッシュ・フォーク・シーンへと招かれたアッパー・ミドル出身のこの青年は、不運な事に短きキャリアで儚く去ってしまったが、資質に優れたSSWであった。

彼にとって1stとなる今作は、ジョー・ボイドによるプロダクションの下、リチャード・トンプソンらのトラッド調のアンサンブルやロバート・カービーのバロック調の室内楽が寄り添うチェンバー・フォークが展開され、漂う寂寥感に僅かな木漏れ日も差し込む美しい仕上がりだ。

ドレイクがアイランドで遺した三作品は、商業的な成功とは縁遠く、歴史に埋もれてしまったかのようにみえたが、その深き影響は、ポスト・パンク期やオルタナ期における再発見の流れから現行のシーンにおいても静かに脈打っている。

それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が最も印象的だった楽曲を!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?