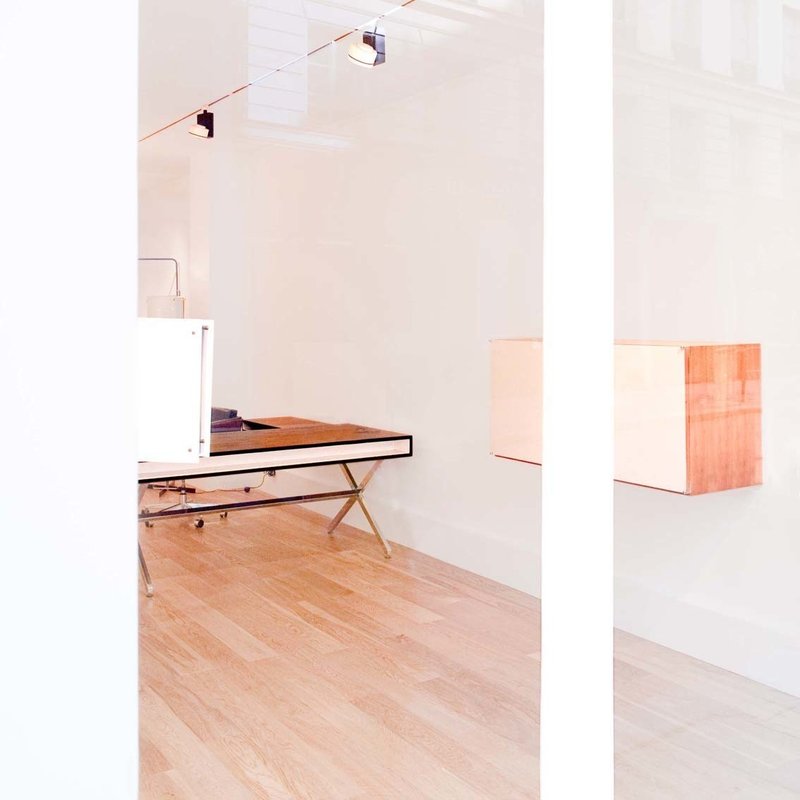

【写真】 パリのスタディ、あるいはイメージ(考)

パソコンのフレーム上に現れるデジタルのレイヤーではなく、映り込むというアナログのレイヤー。

ショーウインドーのガラスにいく層にも映り込んだ都市の光景のレイヤー。その光景は物質としての存在ではなく光としての存在。ガラスに映り込むことで生まれる触れることのできない層からなるレイヤー都市。それは、重力や質量から解放させながらも、決して幻でも空虚でもない、都市のリアルな光景なのである。

テクスト《パリのスタディ》は写真の後にあります。

《パリのスタディ》

〜レイヤーとしての層ではなく、映り込むという層の直接性〜

この写真はパリのサン=ジェルマン・デ・プレの北側からセーヌ川につながる通りで撮ったものである。この地区には美術ギャラリーが点在し、魅力的な作品を展示している界隈。ギャラリー内に入って作品を鑑賞するのも楽しいが、ウインドー越しに見る作品はそれと違った見え方をする。違った見え方とは、数百年を経過したパリの歴史的建造物は絶えず修復の手が加えられ、そのための機材や足場という巨雑物とともにある作品の見え方。つまり、都市社会の生み出す派生物の中にある、二次形態の作品の見え方とでも表現すればいいだろうか。

写真や映画の映像には、何を撮り、何を撮らないかというフレーム化の作業を要請する。それはプロ・アマを問わない必須事項で、写真や動画を撮ったことのある人ならきっと意識したことがあるだろう。これはフレームに入れたいとか、あれは邪魔だからフレームから外したいとか、撮る位置や角度に工夫を凝らすといったことである。とりわけ重要なのは、写さないという排除の作業。余計なものは写さない。写さないことで視線を集中させ、映像の密度を濃くする。その作業を経ることで、映像のメッセージ性やイメージ、つまり、わたしたち見る者の視線の集中度を高める。しかし、視線を集中させることは必要なのだろうか。視線の集中とは、世界を一点へと収斂させる遠近法的思考ということでもある。遠近法はバロック期に見出された世界のパラダイムなのだが、そこにあるのは西洋的世界観、西洋を頂点とする西欧中心のヒエラルキーであり、植民地主義的な世界への視線を想起させる。そこにあるのは〈文明/野蛮〉という二分法の視線。もしくは、西欧世界、西欧の影響を受けた世界、それ以外(=真の野蛮)、という分割視線である。アジアに暮らすわたしにとり、これはなんともいえない居心地の悪さを感じる視線でもある。

そこで、何も排除しない、見えるが儘を撮ることを考えた。ショーウインドーのガラスにはいろいろなものが映り込んでいる。美しいものもれあれば、できれば眼にしたくないで巨雑物もある。それらを見えるがまま、すべてを等価物として排除せずに撮ると、どのような世界が現れ、そして見えるのだろうか。つまり、視線という人称を無効にする試みである。

ところで、“巨雑物”と記したが、これは特別な視線、思惟ある、あるいは悪意ある視線なのだが、これも含め無効とすること。はたしてこんなことは可能なのだろうか…… 。

撮れた映像を見ると、そこにあるのは遠近法ではなく、いくつにも分裂した中心なき視線の世界だった。はたしてそこに出現した視線は誰(もしくは何)に所属するのだろうか。それとも所属先のないものなのか。わたしという一人称単数の眼(しかも単眼)で撮った写真のはずなのだが、映像に現れる視線は、わたしのものではないような気がする。

ここから生まれるのは、わたしたちは世界の何を見ているのかという問いでもある。

人は見ようとするようにしか見ない、ということが言われているが、確かに世界はすでに見られており、その見られた世界しかわたしたちは見ようとしない。マスメディアから流される世界もそのようにあり、わたしたちはその世界をただ消費しているにすぎない気がする。そのような時代に生きるわたしは、そうではない見え方に興味を覚えたのだ。

これは目の前の映像、つまり視覚的フォームを、言説へと置換する作業のようにも思えた。すでに見たものではない写真、再読のための写真、新しく書き込むための写真。新たな意味への変換に向けた言語テクストを読みとるレッスンのように思うのである。

1997年のコム デ ギャルソンのDMのステイトメントには次のように印刷されている(長谷川祐子の美術論集からの孫引)。

すでに見たものではなく、すでに繰り返されたことではなく、

新しく発見すること、前に向かっていること、自由で心躍ること。

コム デ ギャルソンはそんな服作りをいつもめざしています。

写真を撮り、その映像を眺めていると、ジャン=マリー・ストローブ監督『水槽と国民』(2015)の、金魚鉢越しに見える中華料理店の店内と通りの映像を想起させる。そこにあるのは、

「わたしたちは何を見ているのかという問いであり、わたしたちは何も見ていない、あるいは見えない(=盲目性)」

という諦念である。

「既視感」ではなく「未視感」。

《ジャン=マリー・ストローブ『水槽と国民』》をお読みいただければ嬉しく思います。

また、写真シリーズを2点貼りつけておきましたので、よろしければご覧ください。

(日曜映画批評:衣川正和🌱kinugawa)

サポートしていただき、嬉しいかぎりです。 これからもよろしくお願いいたします。