TAI-YAKI 〜夢幻鉄道〜

#西野亮廣エンタメ研究所 #短編小説 #絵本原作 #夢幻鉄道

こちらの小説は完全なオリジナルではなく西野亮廣さんの絵本の次回作である「夢幻鉄道」をモチーフとしたサイドストーリー的な短編小説です。

オンラインサロン内では新作絵本のプロットなどが公開され、メンバー全員で意見交換したりしています。

TAI-YAKI 〜夢幻鉄道〜

〜2019年6月 広尾のマクドナルド〜

広尾のマクドナルドで学生時代から50年来の友人女性三人で尽きることなく話し込んでいる。イメージがつかないだろうが、彼女達が学生時代のマクドナルドは最先端におしゃれな場所であった。だから、その流れで今でも違和感なくマックでポテトを食べながらお茶をするのだ。

「まさこさん、こないだうちの孫がね、アメリカ留学から帰ってきてね。そしたら黒人の彼女連れて帰ってくるじゃない。もう〜、みんな大騒ぎなのよ〜。」

「え〜、ヤダ〜。私、日本人でも色黒い人苦手なのよ。あ、これ人種差別とかじゃなくってよ。好みの問題よ、好みよ。まさこさんは海外長かったし娘さん確かおフランスの方とご結婚されたでしょ?そいうことってあんまり気になさらない?」

「ご本人達がよければ私達には関係ないことよ。」

「あら、まさこさんところはおフランスのイケメン旦那さんと結婚なんだからかっこいいじゃない。ねぇ〜。」

「もう、としこさんたら。そういう考え方は変えた方がよくってよ。」

「分かるわよ〜。でもビックリするじゃない〜。まだ孫は中2なのよ〜。」

諦めてまさこはアイスコーヒーをすすった。そのアイスコーヒーは生ぬるく苦かった。

悪気なく無分別な差別に抗うことに対する悲しみと違和感に対して憤りに似た感情が湧いてきた。いや、この気持ちは初めてではない。遠い昔感じた事がある苦い想い出が図らずも呼び覚まされたような気がした。心の奥底に南京錠をかけてしまっておいたその記憶。

あれはいつのことだっただろうか。晩夏の蒸し暑い夜、そうだ、確かに夏だった。

〜1962〜

まさこは朝早くから近所の公園でラジオ体操の受付をしていた。

「ラジオ体操第一〜」それほど通りがいいとは思えないがラジオ体操の声としておそらくは日本中が知っている声がリズミカルな音楽と共に聞こえてくる中、みんな朝早くから律儀に集まってラジオ体操をやっていた。今思えばなんで夏休みはラジオ体操しなきゃいけなかったのだろう。

「ちょっと〜。ふざけてないでちゃんとやりなさいよね!」

あさこは毎度ふざけてやる男子グループの態度を何度も注意していた。みんなそれぞれにはいい奴なのに揃うと途端に手が付けられない悪ガキ集団になる。

「まさ公が来た〜!」一番背の小さいちょこまかした男の子が大きな声で騒ぎ始めると周りの下級生たちもつられてふざけ始めた。

「もう、ちゃんとやりなさいよ〜!」

「は〜い」とおどけて答えて、逃げ回る男子三人。お約束のように三人揃って同じ方向に逃げて最後は公園から逃げ出して終わり。構図としてはいかりや長介に追いかけられる加藤茶と志村けんだ。

まさこは朝から悪ガキを追いかけ回して、汗びっしょりになってから帰宅するのがほぼ日課だった。

「もう、サイテー!!」

もはや決まり文句だ。

そんな夏のある日、夏休み最後の週末に父親に近所の商店街の夜店に連れて来てもらったときのこと。

近所の商店街「本通りアーケード」で夏休み期間だけ土曜日の夜に様々な屋台が並ぶ。提灯と屋台が否応なくお祭り気分を掻き立てる。

まさこのお気に入りはラムネと金魚すくい。いつも金魚は取れないので、おまけの1匹だけだが、夏休みになると1匹ずつ増えて、今や4匹いる。

今回の目当ては黒の出目金だ。

キョロキョロしながら、金魚すくいのお店を探しながら、屋台のお店を眺めていると、鯛焼きを売っている屋台で、いかつい顔つきをしたおじさんが汗びっしょりでニコニコ鯛焼きを焼いている横で、一生懸命お手伝いをしている小学生くらいの男の子がいた。

「あれ?たつお?」

ラジオ体操で毎朝追いかけ回してる三人組のリーダー格のたつおだ。

足を止めるまさこに対して父親は「どうした?まさこ。」と少し怪訝そうな表情を見せた。

まさこは思わず「え、あ、あのたい焼き食べたい」と話した。

父は杓子定規的に「もうラムネ飲んだじゃないか。」と突き放した。

まさこは「えっと、今日金魚すくいしなくていいから。お願い。」と本当はもっと違うところで使うべきだったおねだりモードを全開にして父に頼み込んだ。

ちょっと驚きつつ、甘える娘に満更じゃないような表情で「え?う〜ん。お母さんには内緒だよ。半分こして食べよっか。」と言い、まさこはいつも通り娘に甘い父親から安くありきたりの妥協を引き出すことに成功した。

「うん!」ととびっきりの笑顔で父を見た。これはいつも甘やかしてくれる父へのサービスショットだ。

「はい、らっしゃい!!」

「たい焼きを1つ下さい」

「はいよ」

気を抜いていたら買い物は5秒で終わってしまう。

しかし、一生懸命目配せするまさこの存在に気付いてか気づかずか、屋台の裏で一心不乱に生地の下ごしらえをしている。

「ねぇ、たつお!」とまさこは無邪気に声をかけたが、たつおは下を向いたまま、振り返らない。

「たつおったら!」

タイヤキ屋の親父「おい、お友達か?」

たつお「あ、ちょっと今忙しんだよ」

振り向きもしないで、吐き捨てるように言うたつおに、まさこは驚いた。いつものお調子者でおちゃらけているたつおではなかった。

戸惑っているまさこに「行くよ。」と父はぐいと強めに手を引いた。なんとなく空気を察してその場を離れてから、たい焼きを口にした。

目を合わせようともしないたつおと、何よりその後早足で場所を離れ家路についた父の態度が悲しかった。

ただ、たつおのたい焼きは本当にあんこがたっぷりで美味しかったことだけが強く印象に残った。

そして、次の日から悪ガキ三人組はラジオ体操には来なくなった。

おかしいな、と思いながら残りの夏休みがあっという間に過ぎ去り、新学期が始まっても、たつおの姿はクラスになかった。残りの二人は最初からたつおの存在がなかったかのように新しいメンバーを加えて新しい三人組を形成していた。こいつら徒党を組むのはいいが、誰かをリーダーに祭り上げないと何もできないらしい。いい奴だと思ってて損をした。

いつもならみんなで寄せ書きしたり、送別会したりするのだが、あまりに唐突な別れで先生も少し当惑しているように見えた。理由を聞いても「親の仕事の都合」というだけで、当時は詳しく知らなかったのだろうと思っていたが、何か話したくない事があったのだろう。悪ガキではあったが、ガキ大将にありがちなリーダーシップがありクラスの人気者だったたつおがいなくなったことは小学校の最後の半年間を少し味気ないものにした。

屋台で鯛焼きを焼いていたのがたつおのお父さんじゃないことはなんとなく分かった。でも、何がどうして、そいういう関係になったのか全然分からなかった。

屋台での件があってからというもの、父からはその後新学期になるまで「あまりあの子とは仲良くしないほうがいいぞ」と言わ続けて、言われるたびに少しづつ心を蝕まれる感覚に陥った。その理由を聞いても「大人になれば分かる」というばかりで母親はそもそもその話題は「知らない」の一点張りだった。

そして、新学期になってたつおが転校していなくなったことを話した時の父親の安堵したような笑顔はいまだに忘れられない。

「そっか。残念だったね」

父の言葉はあまりにも無感覚であまりにも冷たかった。なんでそんな心にもないことが言えたのだろう。その時まさこは心に大きな穴が空いたような気がした。

〜2022年夏〜

「たつお!たつおったら!」

声をかけてもあの時と同じように黙々と生地を仕込んでいる。

夢と分かっているが、あまりにリアリティのあるたつおの横顔に吸い込まれるような錯覚に陥り、そのまま真っ暗なトンネルを抜けて目を覚ますと不思議な気怠さに気づく。

ただ、それは不快な気怠さではなく、高校生の頃に学園祭実行委員長として学園祭準備で何日も徹夜してやり切った後、最終日帰宅後に泥のように寝込んだ後の何か大きなことをやり切った感があるような気怠さだった。

気がついて時計を見ると午前2時だった。

気を取り直して、一度大きく息を吐いてからもう一度目を閉じた。またたつおが夢に出てきてくれるのではないかと思うと、何だかソワソワして寝付けない。暑苦しさとは違う息苦しさを感じてエアコンのスイッチを切り、窓を開けて外の空気を吸おうと思った。

カーテンを引いて窓を開けるとあさこは目を疑った。

2階にあるはずの寝室の窓を開けるとそこには「プラットホーム」が広がっていた。

「まあ、これはいったい、どういうことなの?」

そして、真夜中だというのに轟音をとどろかせ、ディーゼル式のいかにも旧式な機関車が客車を引いて車両を軋ませながら入線してきた。

「え?何かしら、まさか銀河鉄道?」まさこは開けた窓に身を乗り出すと不思議とふわりと体が浮きプラットホームにスッと舞い降りた。そして、迷う間もなく開いたドアに吸い込まれた。

中に入るとすぐそこには車掌と思しき全身赤づくめの「カエル男」が立っていた。

「ようこそ夢幻鉄道ディケード号へ。ケロ」

「うふふ、カエルさんだから、ケロって言うのね」まさこは思わず笑った。それは久しぶりの心からの笑いだった。

「さようでございます。ケロ。どうぞ中へお入り下さい。ケロ。」カエル男は嬉しそうに語った。

「ね、どちらまでお連れくださるの?」

カエル男は言った。「どこって?あなた次第ですよ。ケロ」

「まあ、じゃ、どこに連れてってもらおうかしら。」

まさこは嬉しそうに笑った。「じゃ、どこにしよっかな〜うふふ。」

「さあ!いりふね公園駅に着きましたよ!」カエル男は初めてケロと言わないで言い放った。

「あら、私まだ何もリクエストしてないのに、降りなきゃいけなくって?」

カエル男はぞんざいな口ぶりで「もう、あなたは最初に乗り込んだ時に行き先を伝えてくれてます。ケロ」今後はケロて言うんだとあさこは思ったが、なんとなく黙って降り口に向かった。

そこには小学6年生当時のまさこが公園に佇んでいた。まさこはそれを俯瞰しているのか自分が小学生に戻ってしまったのかよく分からなくなったが、紛れもなくその公園はあのラジオ体操をしていた「入船町公園(通称いりふね公園)」だった。

中央に砂場と砂場につながる特徴的な小山のようなコンクリート製の滑り台、広場を挟んで4つ設置されているブランコと対角線上にあるジャングルジム、紛れもないあさこが「最後の夏」ラジオ体操の受付をしていた入船公園。薄暗いがひんやりとした雰囲気からそれが薄暮ではなく早朝だと分かったが、まだ誰も集まってきていなかった。

「まさこ!」

不意に名前を呼ばれてあたりを見ました。

「こっちだよ!」コンクリート製の滑り台の上から手を振るたつおの姿があった。

「あ、たつお!」まさこは思わず笑顔になり無邪気に手を振った。

たつおは滑り台から器用に小走りで駆け下りて途中でジャンプして砂場に上手に着地した。

「もしかしたら来るんじゃないかと思って、待っててよかった。」

「どうしたの?こんな朝早くに。いつもラジオ体操には遅れてくるくせに。」

「・・いや、その・・昨日ごめんな。せっかく買いに来てくれたのに。」

「ううん、いいよ。だって忙しかったんでしょ?あたしの方こそお仕事邪魔してごめんね。でも、これって聞いていいのかな?」

まさこは聞いてはいけないと思いながら聞かずにはいられなかった。

「なんであんなところで?あの怖い人は誰?」

その後、多分2秒ほど沈黙があったが、まさこには2分のように感じた。

たつおはしっかりとした目つきでまさこを見て話した。「うち母子家庭だって知ってたっけ?」

「うん・・。お母さんがそんなこと言ってた。」

「今度さ、母ちゃんが再婚することになってさ。」たつおは思い立ったように話を続ける。

「え?あ、そうなんだ。」まさこは戸惑うしかなかった。自分に経験がないことなので、それがいい話なのか悪い話なのか判断できなかった。

たつおは少し息を吸ってさらに強い口調で「でもね、俺が一緒にいたら母ちゃんが幸せになれないんじゃないかなと思って。新しい父ちゃんは、一緒に暮らそうて言ってくれるいい人なんだけど。」

まさこはたつおを見つめた。

「多分、多分だけど、母ちゃん妊娠してるんだよ。だとしたら、俺やっぱり出ていくべきだと思ったんだよ。母ちゃんは前から中学生になったら一人で生きていくようにって言ってた。なんでそんなこと言うのかと思ってたんだけど、その理由がなんとなく分かったんだよ。」

まさこは言葉にならなかった。「そうだったの・・」と絞り出すのが精一杯だった。

「昨日のあのおじさんが東京のアメ横ってところにお店を出すので手伝えって。ひまな時は中学にも通っていいって言うから。」たつおは吹っ切れたような表情で空を見上げた。

「たつお、なんで?そんなのおかしいよ。新しいお父さんと一緒に暮らせばいいじゃない。なんで?中学校行ってもいいって?義務教育なんだから行くのが当たり前じゃない?そんなの・・。」

たつおは少し悲しそうに俯いてからもう一度まさこを見やって「ありがとう。でも、これはおかしいとかおかしくないの話じゃない。決めたことなんだよ。おかしくたって俺が決めたことなんだ。」たつおは自分に言い聞かせるように話した。

まさこは少し考えこんだがいい質問がでてこなかった。

「東京に行っても鯛焼き屋さんに?」

「多分ね。鯛焼きは世界で一番うまいお菓子だっておじさんが言ってた。」

そう言ってたつおはポケットからたい焼きを取り出し「半分こして食べようぜ」と言ってたい焼きを二つに割って「しっぽ」の方を手渡した。

「しっぽの方があんこが詰まっててうまいんだぜ」得意げにたつおは鼻をこすった。

まさこは大事そうにたい焼きの下半分を手に取り口に運んだ。ずっしりとした粒餡と表面がパリッとしているが生地はふんわりとした、あの時のたい焼きの味が鮮やかに蘇ってきたのだった。

たい焼きを食べていると、場の空気感が解けてきて柔らかく澱んだ空気になっていくとともに何かの気配を感じた。

「ねえ、たつお。なんでいっつもラジオ体操でふざけてるの?6年生なんだからちゃんとしなきゃだめじゃない。あんた達がふざけるから下級生の子達もふざけるのよ。」話を止めたらこの場から消えてしまいそうな気がして、思わず他愛もない話を振った。

「だって、ラジオ体操なんてつまんないじゃん。俺はいつもまさこに会いに行ってんだから。」たつおはすこしはにかみながら話した。

まさこもほおを赤らめながら「ちょっと、もう。何言ってるのよ。」と少しふくれながらも、照れながらうつむいた。

まさこはそのまま言葉が続かなくて、その間もその場の空気はどんどん緩く澱んでいき、風景はその形を失っていった。

その澱んだ空気が広がって空間を歪めていく。何か気の利いたことを言って話を続けたかったが、もう流れは止まらない、と思ったその時、轟音が鳴り響いた。

ディーゼル機関車が一気に公園に入線してきた。さっきまで公園だった場所が次々にまるで鍋の中の飴細工のように形を変えていつの間にかプラットホームになっていた。

そして、次の瞬間にはまさこは電車の中から窓越しに公園を見ていた。

窓から公園が見えた。公園にはいつの間にか人が集まってきていて、ラジオ体操が始まっていた。そして、あの日の6年生のまさこが悪ガキ共を追いかけ回していた。

「『夢幻鉄道』の旅いかがでしたか?コン」

振り返ると、今度はカエル男ではなく、キツネ男が車掌と思しきものとして立っていて、赤い制服に赤いシルクハットをかぶっていた。

「なんのことかしら?」

「また、あのカエルはちゃんと説明しなかったのですね。コン」キツネはやれやれといった表情で首をふった。

「あら、そういえば行きたいところに行けるとかなんとか言ってたわ。夢幻鉄道って言ってたかしらね?でも、何かしら、今とっても清々しい気持ちよ。」まさこはかわいいカエル男の名誉のためになんとか話をつないだ。

キツネ男は満足そうにうなづいて「コンコン。この夢幻鉄道では『夢』を通して過去を行き来できるんですよ。コン。」と誇らしげに言い放ち、定形通りにシルクハットを取って胸にあて、深々とお辞儀をした。

「あら、そんなことがあるのかしら?まるでエスエフ映画みたいね。なんでしたっけ?バックトゥーザフーチャー?」

そうこうしている間に夢幻鉄道はトンネルに入った。

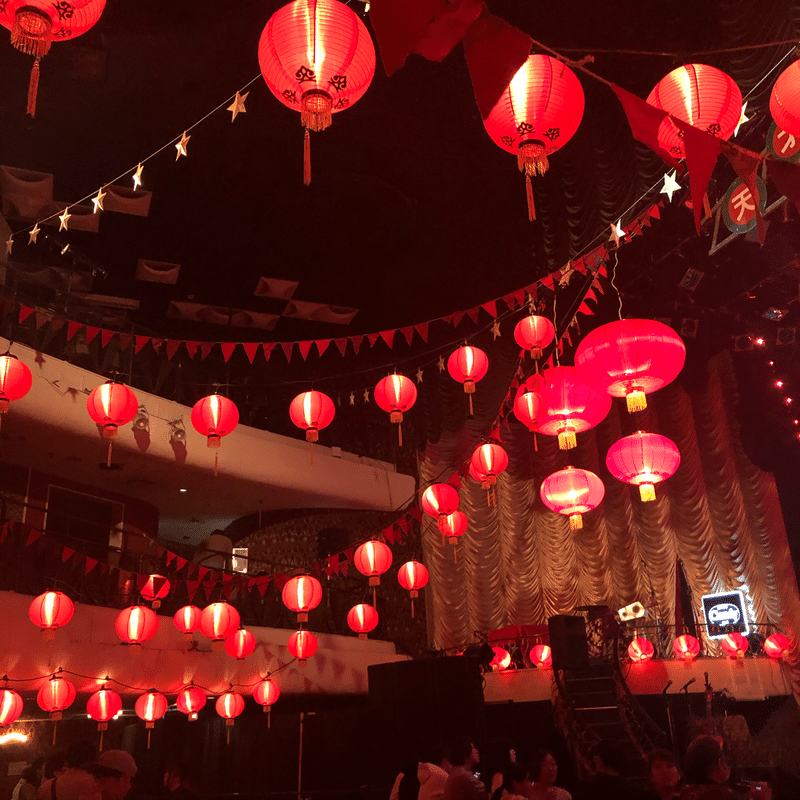

そのトンネルの中はオレンジではなく真っ赤な灯が点っていてそのまま真っ赤な闇につながっていた。その真っ赤な闇の中にうつむいて鯛焼きの生地を仕込む多分中学生のたつおの姿があり、その姿はどんどん遠ざかって行くと今度は真っ赤な提灯に彩られた街並みが現れた。

「コン〜。次の駅は天才万博駅でございます。」

噂話ですが、この天才万博には毎年、無限鉄道で運ばれてきて参加する方が、いらっしゃるそうですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?