シルクロードの十字路に歴史の興亡、ウズベキスタン「青の都」サマルカンドで聞いた父と子の発掘ロマン

中央アジアのウズベキスタン共和国は、ソ連邦の解体とともに1991年12月に独立した。ロシア依存を脱却し、今回のロシアのウクライナ侵攻でも距離を置いている。日本との関係も良好に進展し、双方が大使館を開設済みで、人的交流も活発だ。昨年、外交関係樹立30周年迎えたウズベキスタンに6度も訪ねている。ユーラシアの東西を結ぶシルクロードの十字路にあるウズベキスタンは、幾度となく興亡の歴史を刻んできた。そして日本への仏教伝来の道でもあった。

未知の地、ローマと漢を結ぶ交易で富を得る

初めてこの地を訪れたのは、1997年2月だった。北京から空路約6時間、午後10時過ぎに首都のタシケント空港に着いた。古い建物の薄暗い空港ロビーで入国手続きに一時間もかかった。ホテルに着いたのが深夜となり、全く未知の地へやってきた感動もなく、眠りについた。

最初の旅は、朝日新聞創刊120周年記念のプロジェクト推進のためだった。私が企画した「シルクロード 三蔵法師の道」に取り組んでおり、ゆかりの遺跡を訪ね見聞を深めるとともに、その後に予定していた展覧会や学術調査、シンポジウムの情報を得なければならなかった。

この旅では、なら・シルクロード博記念国際交流財団の西山徹事業課長(当時)と薬師寺の安田暎胤執事長(現長老)らに同行していた。タシケントではまずウズベキスタン文化省ハムザ芸術科学研究所を表敬訪問した。ならシルクロード学研究所に留学したことの

ある研究生が出迎えてくれた。そこで出会ったのがヴァホディル・トゥルグノフ博士だ。この時は予想もできなかったが、トゥルグノフ博士は、その後の学術調査の際、便宜を図ってくれ、展覧会出品の責任者として来日することになる。

トゥルグノフ博士はサマルカンドから約200キロ離れた都城址ダルヴェルジンテパの発掘に1960年代からたずさわり、大量の貴金属やギリシャのコインなどを発見していた。1900年前、遊牧騎馬民族のクシャン人たちが、ローマと漢を結ぶ交易で富を得ていた。「貴族たちは死後に備え、貴金属を身に付け、コインを口の中に入れる風習がありました」といった説明を受け、出土品などを見せてもらった。

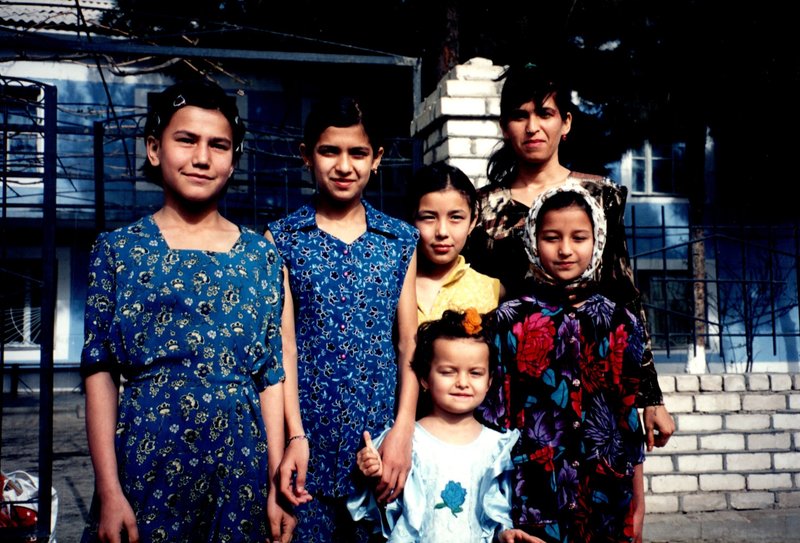

発掘中のファヤズテパを訪ねると、広大な遺跡は放置されていた。発掘された仏塔も野ざらし状態だった。資金が続かないようだ。私たち外国人を見つけ、子どもたちが集まってきた。お菓子を手渡すと、お礼に土地のフォークソングを聞かせてくれた。

2度目は同じ1997年8月、「三蔵法師の道」学術調査のメンバーとしてタシケントを拠点に、キルギス、カザフスタン両共和国の遺跡を回った。この時、加藤九祚(きゅうぞう)・国立民族学博物館名誉教授が取り組んでいたキルギスのビシケクとトクマクの間に位置するクラスナヤレーチカにある仏教遺跡の発掘現場を訪ねた。

考古学者で文化人類学者でもある加藤さんは、トゥルグノフ博士の友人で、アフガニスタンと国境を接するテルメズの仏教遺跡カラ・テパで発掘を続けていた。

私は加藤さんの発掘品などを日本で展示するため、ウズベキスタンへ2003年3月から3度も足を運ぶことになる。加藤さんは2016年9月、テルメズの病院で亡くなる。こうした経緯は、note「私の出会った先達の人生訓 4 加藤九祚」https://note.com/mahaktyo/n/n7cedb49b43bd に詳述している。

「三蔵法師の道」の展覧会では、ウズベキスタンの特別な計らいで、貴重な文化財7点が貸し出された。この時の大使が中山恭子さんで、東京都で開催中の展覧会をウズベキスタンの外務大臣らを伴って鑑賞された。また加藤さんの発掘品の展覧会開催に向け支援していただいた。note「私の出会った先達の人生訓 9 中山恭子」 ttps://note.com/mahaktyo/n/n4c80d88b4c99 に掲載しているので、読んでいただきたい。

急テンポで進む発展、「青の都」の美しい夜景

最初の訪問から5年余、今度は仕事を離れ、友人とサマルカンドをはじめ、ブハラ、ヒヴァなど世界遺産の古都を訪ねた。この時の通訳はトゥルグノフ博士の息子のウミッド・トゥルグノフさんだ。経済の自由化が急テンポで進み、観光客の受け入れ態勢も整えていた。空港ビルが新築されるなどすべてが一新していた。何より関西空港から直行便が運航され、9時間後には、首都タシケントにあるブロードウエイの通りを歩くことができるという変貌ぶりだった。

トゥルグノフ博士とはそれまでも毎年のようにお会いし、中央アジアの置かれている現状や、侵略の歴史についても伺うことができた。ソ連時代から発掘は細々と続けられてきたが、資金不足は否めなかった。ハムザ研究所では、1989年には創価大学と5年間にわたるダルヴェルジンテパ共同発掘調査の協定を結んだ。この調査には日本側団長として加藤九祚さんが67歳で参加していた。

トゥルグノフ博士から、「西のローマ、東のサマルカンド」と聞かされた都へ、2002年6月、息子の案内で旅した。ウミッドさんは、タシケント大学で日本語を習得していた。前述の学術調査時の通訳も努めていた。 ウミッドさんは1999年春から1年間、日本に留学し、その際も東京で何度か会っていた。帰国後も事あるごとにメールでやりとりし、現在は有能なビジネスマンとして働いている。

タシケントからサマルカンドへ約400キロは、7世紀に中国の僧・玄奘三蔵がたどった道でもある。いまは舗装されている砂漠の中の一本道を、車で約5時間ひた走った。三蔵法師は当時、牛馬や羊の力を借りたとはいえ、気の遠くなるような辛苦の旅だったであろう。はるかに仰ぎ見られる万年雪の天山山脈のみが慰めてくれたのではなかろうか。

三蔵法師が立ち寄り何日か泊まって疲れをいやしたといわれるサマルカンドは当時、ゾロアスター教(拝火教)だったが、法師を温かくもてなしたとされる。後々分かったことだが、クシャン人が支配していた頃には、仏教徒が多く、ダルヴェルジンテパでも寺院址が見つかっている。

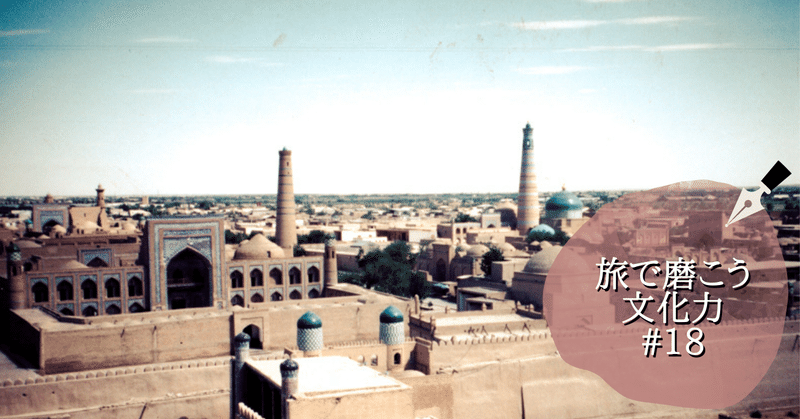

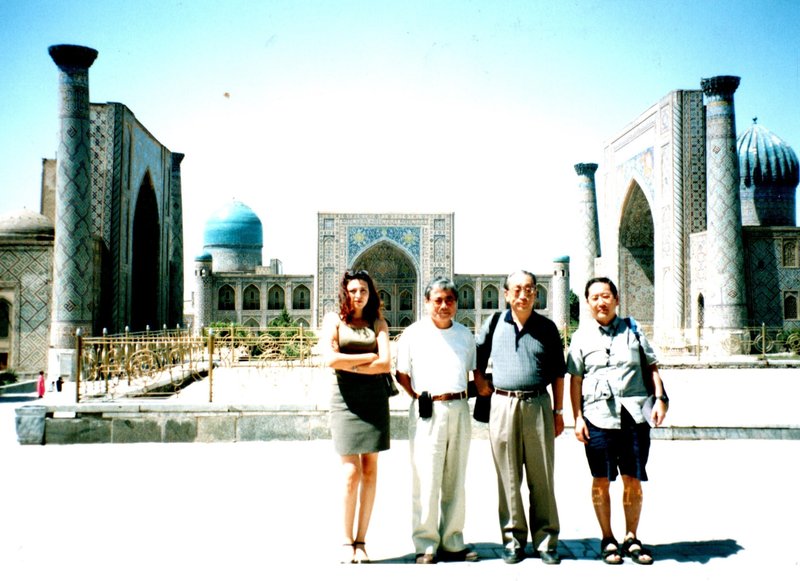

「サマルカンドと文化交差路」は2001年に世界遺産に登録されている。5度目のウズベキスタンの旅は、その翌年6月だった。夜のレギスタン広場

は、ライトアップで壁面のモザイクを照らし出す。澄み切った暗黒の空に星がまたたき、煌煌と月光が映える。言葉での表現が適わない「青の都」と呼ばれるサマルカンド。その夜景を見ながら、至福の時を過ごした。私は、ただ目の前にある風景にだけ酔っていたのではなかった。「歴史を発掘するお父さんを助けてあげたい」。その時、案内してくれたウミッドさんから夢を聞かされたことも大きい。

チンギス・ハーンが破壊し、ティムールが建設

サマルカンドは古代ギリシア時代、ソグド人の営むマラカンダという名の都であった。 街は常にシルクロードの中継地として栄え続けた。紀元前4世紀にアレクサンダー大王が攻め入り、この街の美しさを絶賛した記録があり、7世紀には玄奘三蔵法師が、やはりその美しさと城壁の堅固さを賛えている。

そして13世紀には、ホラズム帝国という当時イスラム国家最強の国の首都であったが、1220年にチンギス・ハーン率いるモンゴル軍が攻略し徹底的に破壊した。現在も山の上に、ホラズム軍がたてこもった砦の跡が残っているが、モンゴル軍の投石器で飛ばされた、信じられないくらい巨大な岩が雨あられのごとく散乱しており、すさまじい戦闘であったことを物語っている。

14世紀になると、英雄ティムールによって、破壊された街の隣に新しい都が築かれた。この新しい都サマルカンドこそ、ティムール帝国の首都であり、現在のサマルカンド歴史地区の中核である。破壊された旧市街はアフラシャブ遺跡と名を変え、今も継続して発掘が行なわれている。このアフラシャブ遺跡からは、アラブ人侵攻以前の8世紀頃の宮殿遺跡などが発掘されている。

サマルカンドは1930年までウズベキスタンの首都だった。現在の街はレギスタン広場を中心に移っている。この新市街には、ティムールがイラン、シリア、アラビアなど各地から最高の職人を街に招き、街を美しく壮麗なものにした。それは今も現存し、「青の都」とされる由縁である。なかでもティムール以来、600年にわたって建てられてきた壮大なイスラム建築群は、息を飲む美しさだ。

色鮮やかな複合建築であるレギスタン広場の神学校や、シャーヒ・ズィンダ霊廟群が有名だ。ここにはティムール帝国ゆかりの人物の墓が一列に並び、その装飾の多様さ、美しさは中央アジア随一と言われる。ほかに近年修復され、本来のブルータイルの美しさが蘇ったグーリ・アミール廟、ウルグ・ベグ天文台、ビビ・ハヌイム・モスクなどの建築がひしめく。よくぞここまで再生されたものだと見入ってしまう。

チンギス・ハーンとティムールは共に侵略者であったが、後世の評価は二分する。「チンギス・ハーンが破壊し、ティムールが建設した」と。サマルカンドだけでなくタシケントにもティムールの銅像が建ち、そして故郷のシャフリサーブスには巨大な像と、壮大な宮殿の残骸が残っている。

沙漠の道の果てに世界遺産の古都が散在

父親同様に博識のウミッドさんは、旅行業も視野にいれたビジネスも検討していて現地事情には詳しかった。10日間の日程だったが、中世の街並みを残し世界遺産遺跡のあるブハラ、ヒヴァにも出向いた。サマルカンドのオアシスを抜けると再び沙漠が延々と続く。

サンスクリット語で「修道院」を意味するブハラへは、車で4時間余かかった。一時はイスラム世界の文化的な拠点として繁栄した所で、「ブハラ歴史地区」は1993年には世界遺産に登録されている。カーランモスクやアルク城など古い建物に目を奪われるが、イスマイール・サマニ廟は中央アジアで

最古のイスラム建築とされる。壁面が日干しレンガだけで様々に飾られていた。モンゴル来襲でほとんどが土中に埋まっていたのが、1925年に往時の姿をとどめた境内が掘り出された。

ブハラから5時間余でヒヴァにも足を延ばした。シルクロードのオアシス

にかつて栄えた中世都市が再び出現した感じだ。サマルカンドより11年も早く、「ヒヴァのイチャン・カラ」は1990年に世界遺産に登録されただけのことはある。20のメドレッセ(神学校)と6基のミナレット(塔)など遺跡め

ぐりだけでも興味が尽きない。土地の料理をいただきながら民族芸能を楽しんだ。単に踊りだけではなく、シルクロードの町だけにシルクの衣装を着こなしたファッションショーを織り込んでいた。

旅を終え、再びタシケントでウミッドさんに、今後の希望を尋ねた。「これからは日本との経済や文化交流のビジネスで稼いだお金を、父の発掘ロマンに注ぎ込みたいのです」。地ビールを飲み干しながら、ウミッド,さんはきっぱりと語った。

その数年後、ウミッドさんはビジネスで来日したが、夢の続きは、あえて聞かなかった。サマルカンドの夜に聞いた「発掘ロマン」から、20年の歳月が流れた。悠久のシルクロードの「発掘ロマン」は、やはり悠久なのだ。

タシケントで、私は観光名所より新しい日本との交流の動きを垣間見ることができた。ウズベキスタン・日本人材開発センターが開設されており、2002年には平山郁夫画伯の投資でキャラバン施設ができていた。さらに日本から桜の苗木を植える運動も実り、日本人墓地など各所に植えられ、毎年春には美しい花を咲かせている。

かつてシベリア抑留の労働者が建設し、大地震にも耐えたという国立ナボイ劇場で、2002年に「夕鶴」が上演された。昨秋には外交樹立30周年を記念し、東京でウズベキスタン文化ウィークを開催され、ウズベキスタンの伝統音楽演奏や舞踊も披露された。

新型コロナで一時閉鎖の日本から直行便が2022年8月から再開されている。はるかシルクロードのオアシス国家、ウズベキスタンはぐんと身近になってきた。ウズベキスタンとの交流は、「文化」だけでなく、「経済」面でも政府間協議が開かれ着実に拡大している。

トゥルグノフ博士や加藤さんが情熱を注いでいた「発掘ロマン」は、次世代に継承され、日本の仏教伝来の道を解明する上でも大いに貢献することであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?