2024年年間テーマ評論「時事詠を考える」②

暴力を見るということ

滝本賢太郎

わたしはテロリストの末裔である。幼い頃、祖母から繰り返し、先祖は桜田門外の変に参加した人なのだと聞かされてきた。当時はよくわからずに、関心も持てなかった。だが歴史の授業でこの事件が暗殺事件だったことを知り、俄然興味が湧いた。図書室の本で詳細を追ううち、わたしの中に大義のために人を殺めた人物の血が流れているのだと感じ、恍惚を覚えた。その後思春期から今に到るまで、年々過激になる政治信条はこの血のせいではないかと時折思う。

なので時事詠はわたしには縁遠いテーマである。まず詠まない。極端な、しかも右に傾いた信条の開陳は、リベラル派が多い歌人とは相性が悪い。それに本当に大事に思うことは、自分だけがはっきりとわかっていれば十分だ。そう常々思ってはいるのだが、話しの都合上少しだけ書くと、わたしはテロを悪とは考えない。どころか無条件で肯定している感もある。だから山上徹也は同志と呼びたくなるし、政治家暗殺未遂も起こる昨今には希望が持てる。野坂昭如が『てろてろ』という小説で逆説的に描いたように、現代においてテロリストとは最も心やさしき人々なのである。だがこのような考えを歌にする気はないし、人の時事詠に触れて、いわゆる「弱者に寄り添う」姿勢を見ると異様なほどの腹立たしさを覚える。

時事詠には触れない方がお互いのためだ。そう思っていたのだが、年間テーマとして考えなければならない。で、無理に考えて覚える当惑には既視感がある。たとえば。わたしはエルンスト・ユンガーというドイツの作家を研究している。この作家は一時期とはいえヒトラーと親交があった人物である。加えて彼の政治的エッセー、とりわけ主著の『労働者』は、ナチスのファシズムを準備したとも評されている。だからドイツではきわめて評判が悪い。そのせいだろう、留学中、なぜナチスの作家を研究するのかと何度も問われた。遠いアジアからわざわざこんな作家を研究する黄色い人への物珍しさもあったと思う。気持ちはわかるが、しかしナチスと関わりがあった作家を、その背景を理由に研究対象から外す心理は、やはり今でも理解できない。そんな諦念を胸に、アリバイ証明のように用意した返答を舌先でなぞって発話するのが嫌だった。この嫌な感じ、時事詠の嫌ったらしさとよく似ているのだ。

また以前属していた結社で、君はどの歌人について調べたいと思うかと問われ、保田與重郎と答えたところ、いまの時代保田について書いたところで誰も相手にしない、別の歌人にしなさいと助言された。言いたいことはわかるのだが、書くことと読者が喜ぶことは別の話である。共感はできず、嫌な感じが残った。これらの嫌な感じに共通するのは、時代の正しさに合わせる自己検閲である。そしてわたしが多くの時事詠に感じるのもまた、この自己検閲である。

教科書に載る〈南京〉を金輪際(こんりんざい)消しに来るなり赤黒き舌

虐殺の写真は偽(にせ)と断言す断言は深く人を酔わしむ

物言わず賛否の賛に従いし会合のあと夜の木は立つ

校正しついに消しおり〈南京〉を虫の体液ほどのインクで

吉川宏志『夜行』より引いた。教科書の南京大虐殺の記述をめぐり、自称保守派が圧力をかけてくる。このとき政治は生活の内部に生々しい形姿を持って入りこんでくる。吉川の歌はその侵入する力に対する抵抗の軌跡である。個人と外部からの強大な力、その間に生じる反応、嫌悪感を実に正確に掬いとる。一首目の「赤黒き舌」のグロテスクは、彼らが個人の顔を自らすすんで捨てた不気味さでもある。二首目の下句はだからこそ重い。彼らの酔いを冷静に観察する吉川の批評性も光る。だがこの圧力の元では、なすすべもない。抵抗に抵抗を重ねても、彼らは無理矢理に主張を通して来る。それでも抵抗するよりないのだが、しかし。そんなやるせなさが連作からは強く漂う。四首目の「虫の体液ほどの」という喩は、事件の被害者たちを虫のようにしか思わぬ者たちへの怒りと同時に、この政治の前で自らもまた一個の虫のごとく潰され体液を漏らすに到ったという苦さにじんわりと濡れている。

政治とは遠くにあるものではない。われわれの暮らしの中に否応なく入り込んでくるものであり、更に言えば暮らしというエリアを巧妙に線引きし、囲い、形作るものでもある。政治に興味はない、そんなことは考えずに楽しく生きたいという主張のあさはかさは、政治が生活への浸食を強めてきたここ十年で、過去に例を見ないほどきわやかになってきているのではないか。だから政治の浸食を観察し歌にすることは、生活詠の変奏とも言える。このような生活詠的時事詠は、吉川の初期の歌集において驚くべき完成度を見せる。ところで彼の時事詠と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、やはり震災以後の世界を詠んだ歌集『燕麦』であろう。

ゆるやかに死ぬというのはベニテングタケになることですか そうだよ

誰か処理をせねばならぬことそれは分かる私でもあなたでもない誰か

くちびるをあやつるごとき声ありて原発をなお続けむとする

死亡率わずかに上がるのみと言う死にて数字となりゆく命

天皇が原発をやめよと言い給う日を思いおり思いて恥じぬ

『夜行』の時事詠とは大分異なり、直截的である。しばしば指摘される通り、この歌集の特徴に破調の多さがある。それは吉川の持ち味だった端正さを犠牲にし、直情的に詠った結果としての破調であり、逆に言えば震災以後の現実は旧来の抒情で摑み取ることは叶わなかったのである。『燕麦』から伝わる動揺と無力感を支えるのは、この変化した言葉である。無力感の極まりを、最後に引いた天皇と原発の歌にわたしは思う。結局のところわれわれは臣民であり、大君の子なのだという嘆息の重さはすさまじい。だがその一方で、わたしはうっすらと違和感も覚える。この違和感について考える前に、大辻隆弘『デプス』に収められたこの歌を見ておきたい。

紐育空爆之図の壮快よ、われらかく長くながく待ちゐき

吉川の歌同様、こちらもよく知られている。一首にさまざまな要素を詰め込む点では似てもいる。だが前者が高く評価されるのに対し、議論を巻き起こしたこちらはどうだろうか。もちろん大辻の歌には問題がある。それは911をこのように詠ったことえはなく、会田誠の絵画によりかかりすぎている点である。この飛び道具を用いて暴力を肯定しても、そこに残るのは幼さと紙一重の無邪気さであろう。だがそう思いつつもわたしは、この歌を好ましく思う。何なら同志に会った気分で読む。「壮快よ」と言い切れる幼さを平然と出せるのは、この人の純粋さである。もっともそれは吉川の純粋さとはかなり違う。

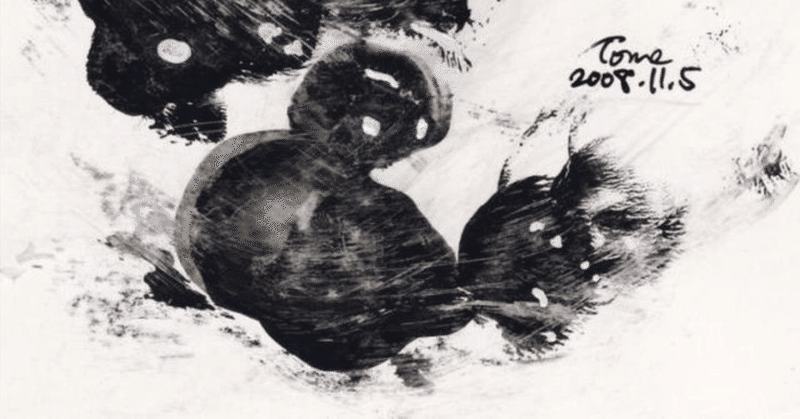

暴力のかくうつくしき世に住みてひねもすうたふわが子守うた

大辻の歌を否定するのは容易い。だが齋藤史の二・二六事件を詠うこの歌は、同じ暴力の肯定であっても、なかなか否定しにくいくらくらする美しさがある。それは彼女がこの事件に関与した将校と交流があったこと、また禁固処分を受けた父齋藤瀏などの背景を自然と読むからか。違う。ここにあるのは暴力を美醜で見る目だからだ。暴力は善悪で判断するものではない。そうすれば当然悪として見られ、悪いことは悪いことだから悪いのだという循環に陥る。しかしわれわれは暴力も善悪で判断したがる。

時事詠とはただニュースに反応する床屋談義の歌ではない。吉川の『夜行』で見たように、生活に侵入する強大な力、暴力に対する個人の反応の記録に他ならない。そのため暴力の観察というひどく気の滅入る作業が前提となる。時代が要請する正しさや善悪の参照は、この観察を放棄とまでは言わないせよ、曇らせる。

私はB29の夜間の編隊空襲が好きだった。昼の空襲は高度が高くて良く見えないし、光も色もないので厭だった。羽田飛行場がやられたとき、黒い五六機の小型機が一機ずつゆらりと翼をひるがえして真逆様に直線をひいて降りてきた。戦争はほんとに美しい。私達はその美しさを予期することができず、戦慄の中で垣間見ることしかできないので、気付いたときには過ぎている。思わせぶりもなく、みれんげもなく、そして、戦争は豪奢であった。

坂口安吾「続戦争と一人の女」の一節である。はっとするくだりだ。ここには善悪による自己検閲が、戦争という極限状態で完全に解除されている。というよりも、解除された目に映る光景が淡々と描かれている。われわれが時事詠を詠む際に必要なのは、なによりもこのような目ではないか。吉川の『燕麦』に感じる幽かな違和感は、彼の動揺を隠さない歌の言葉によって圧倒的な説得力を持ち、それまでの美質であるやわらかさと端正さを捨ててでも現実を見ようとする純粋さによって自立した思想を十分に持ちながらも、その思想が時に善悪の判断の影に寄ろうとするのを感じるからだ。善悪の自己検閲、人はそれをモラルと呼ぶのではないかと言われれば、おそらくはそうだろう。だがモラルとは態度としては必要でも、判断の基準として適切かはまた別の話であり、基準に採択すれば同じような結論の歌が、解像度の高低だけを持って量産されることになる。そこから一歩抜け出るために磨かれるのは見立てや切り口、つまりは技巧だが、その途端歌は大喜利にしかならなくなる。吉川の天皇と原発の歌、あのあざやかさは十分に魅力だが、わたしにはあれは、やはりひどく技巧的な大喜利にしか見えないのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー