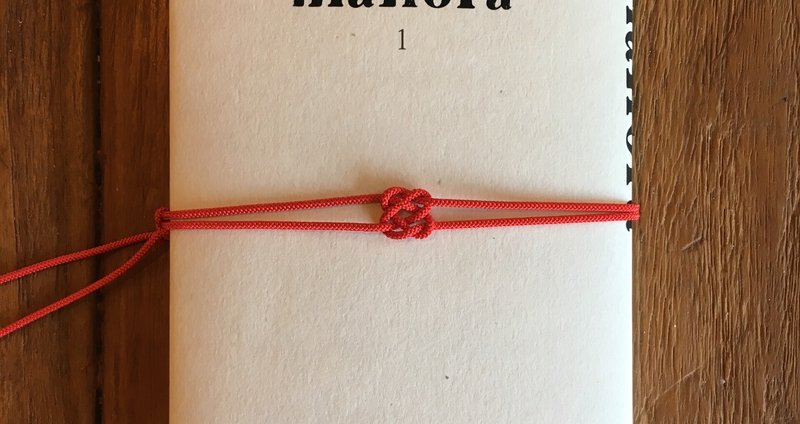

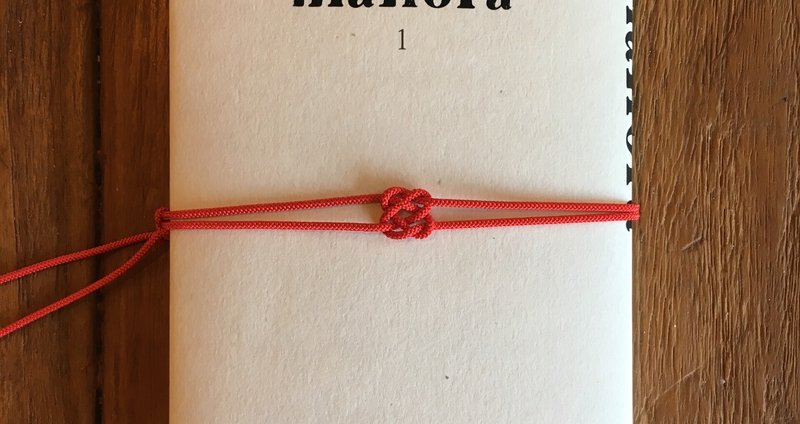

[第2号] 編集後記 ※本誌未掲載

本日(注・2019年12月11日。現在は別の写真に更新)からトップページの写真が変わりました。第2号で紙漉思考室・前田崇治さんを取材したときの、写真家・野口優子さんの撮影によるものです。端切れや印刷ミスなどで余剰物となった手漉きの紙を、漉き返し(現代で言う再生紙)としてよみがえらせていく風景は、取材から半年以上が経ったいまでも、鮮明に思い出すことができます。特に、もとの紙に印刷された文字が、消滅することなく、紙を成す植物の繊維と共存しながら、新たな紙に留まって、存在しているあ