続・"優しさ"と"正欲"について ~女と規範~

言論の機会を与えられていることに疑問を呈されていることで著名な白饅頭氏が、「なぜ立憲民主党は表現禁止党になってしまったのか?」というnote記事を発表した。

一般に自由主義はリベラル派の思想体系の一つとされるにも関わらず、リベラル派であるはずの立憲民主党の前議員が表現に批判的なツイートを発信したことをきっかけに、「なぜ立憲民主党をはじめとするリベラル系政党が、表現を規制する方針になってしまったのか?」を読み解く記事である。

すっかり存在感が薄くなってしまった立憲民主党が「まだ消えてへんで!」と我々にその健在ぶりを知らしめた。立憲民主党の前衆議院議員である尾辻かな子氏が、大阪駅前で掲示された「萌え」系イラストの広告について「環境型セクハラの類型にもあたり得るもの」として批判的に言及したのである。

— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) December 8, 2022

落選中の身とはいえ政治家が、さながら道徳警察よろしく「ハラスメントの類型にあたりうる」などと二重三重の予防線を張った曖昧な言葉でもって咎めるのは、それ自体がいかがなものかというか、そもそも公人として危ういラインの「政治的介入」を含む言動のように思われる。https://t.co/Z5On9tUJ84

— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) December 8, 2022

ひと昔前ならば自民党や泡沫の極右政党の強硬な保守派政治家が標榜していそうな「けしからん表現は許されない」といった道徳警察的な論調が、いまやすっかり立憲民主党や共産党といったリベラル系・左派系政党が「党是」として常用するロジックとなってしまっていることは事実だ。一体なぜなのか? pic.twitter.com/gYzNod1dxw

— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) December 8, 2022

なぜ立憲民主党や共産党や社民党は、これまで自分たちが自民党に対して突きつけてきた武器であると同時に自分たちの支持を集める大切な看板であった自由や護憲の原理原則をかなぐり捨ててまで「表現禁止党」になってしまったのだろうか?

— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) December 8, 2022

かれらが急にタリバンみたいなことを言いだしてしまったのは、なにか内部で政治的闘争があったとか、何者かの謀略があったとか、そういうことではない。きわめてシンプルなひとつの「きっかけ」があった。

— 白饅頭(御田寺圭/光属性Vtuber/バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) December 8, 2022

この記事の中で、気になる一文があった。

現代社会に暮らす女性が一般的に萌え系・オタク系の性的表現を(若年女性ではそうしたカルチャーに親しんでいることもあって他の世代と比べれば若干の差はあるものの)嫌がるのは「女性がみなうっすらとフェミニズムにかぶれているから」ではなくて「女性はもとから保守的だから」である。

本当にそうだろうか?

いや、「子供を安全な場所で産み育てることに対して保守的な思想が合理的であったために、女は保守的思想を採用する傾向にある」という説明には筋が通っているし、一面的には合っているだろう。だが、本当に保守的思想が女の思考の主体ならば、現在のように「女性が活躍しやすい社会」を求める声が女の中から多く出ることはなかっただろう。つまり、女は保守的思想とリベラル的思想をその時々で使い分けて、社会への訴えを今日まで続けているのである。

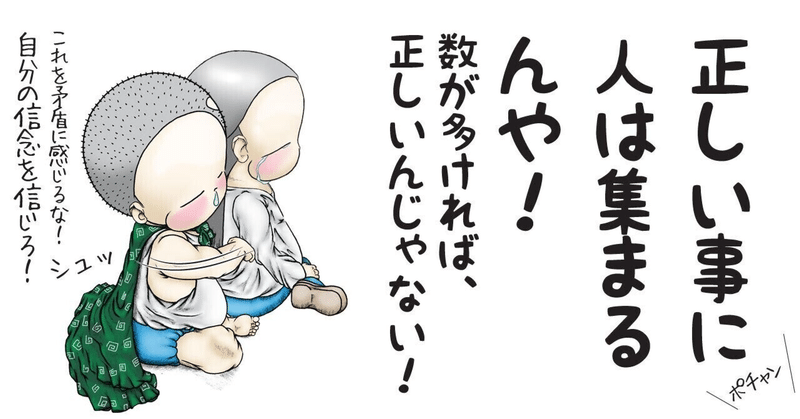

では、どうして女は保守的思想とリベラル的思想を、思想の一貫性を気にすることなく訴えるのだろうか?そこには、「"正しい存在"として見られたい」という女に特徴的かつ強迫観念に近い強い欲求が隠れている、と筆者は考える。

この「"正しい存在"として見られたい」という欲求については、以前note記事にした。

ここでもう少し、「"正しい存在"として見られたい」という欲求、すなわち"正欲"とは何か、ということを考えたい。

そして、"正欲"がなぜ、保守的思想とリベラル的思想の混在した主張に繋がるのか、ということを紐解きたい。

"正欲"とは何か?

"正しい存在"として見られている、という状態は、自らの存在や振る舞いに正当性を与えてくれる。"正しい存在"である限り、自分は他の人間に攻撃されることは無いし、自分の振る舞いを周囲に許してもらうことができる。

故に、狩りに出ることなく人間社会の中でのみ生きる女は、「"正しい存在"として見られたい」という欲求を強く抱えている。"正しい存在"であることが、人間社会の中で快適かつ安全に過ごすための最も効果的な手段だからだ。

特に、女にとって至上の"正しさ"とは、「ステータスの高い男、あるいは社会から"優しく"してもらえる立場であること」である。

ステータスの高い男から"優しく"され、最終的には子種を授かることで証明できる"女としてのステータスの高さ=正しさ"、「社会から"優しく"される=社会から便宜を図ってもらえる、不快な仕打ちを受けない」という、"社会の中での地位の高さ=正しさ"が、女にとっては最も自分に価値を与える"正しさ"なのである。

"正欲"と保守とリベラルと

"正欲"とは何か、ということを踏まえると、「女は保守的思想を採用する傾向にある=保守的規範を重んじる」というのは、"正欲"の一側面としても説明できる。規範とは、社会における人間のあるべき振る舞い="正しい"振る舞いを規定するものである。規範に従い、規範を説く立場を堅持すれば、自分が"正しい"ことを担保できる。故に、女は古くから存在する保守的規範に従う傾向にあると考えられる。合唱コンクールで「ちょっと男子ー!」などとやる女子生徒などは代表例といえよう。

……リベラル的規範が輸入されるまでは、の話だが。

リベラル的規範が日本に本格的に輸入されたのは、戦後、GHQによる占領政策が行われた際のことである。日本国憲法にて、性別の差なく自由や平等が保証されたことを代表例として、保守的規範をリベラル的規範が駆逐する現象が今日まで進行してきた。

本質的に対立する2つの思想に基づく規範が混在する日本において、"正欲"に基づき規範に従いたがる女は、どちらの思想を選択しただろうか?

答えはどちらも、である。正確にいえば、その時々で保守とリベラル、自分に都合がいい思想を選択して、思想的な一貫性を無視した主張をしてきたのが女である。

男が常に思想的一貫性を持っているとは到底いえないだろうが、女は傾向として男よりも思想的一貫性がないように見える。これは何故だろうか?

これは、"正欲"において、至上の"正しさ"とは何か、ということに由来する。

前述の通り、"優しく"されること、特にステータスの高い男から"優しく"され、最終的には子種を授かることで証明できる"女としてのステータスの高さ=正しさ"、「社会から"優しく"される=社会から便宜を図ってもらえる、不快な仕打ちを受けない」という"社会の中での地位の高さ=正しさ"が、女にとって最も自分に価値を与える"正しさ"である。

ここで重要なのは、「不快な仕打ちを受けない」ということが、「"優しく"される」こと="正しさ"の大きな要素であるということである。

規範とは人間の自由を縛るものであり、もちろん女にとって不快な要素も含む。しかしながら、女にとって規範が"従うことで自分の正しさを証明する手段"である以上、女は規範に従わざるを得ない。

女が自分の苦しみを語る際、必ずといっていいほど「私を押さえつけて苦しい状況に追い込む周囲の空気があったのだ」という旨のことを語るのは偶然ではない。つまり、女は"周囲の空気"から感じ取った規範に従うことで自分の"正しさ"を証明しようとするが、しばしばその規範に不快さを与えられ、「社会に"優しく"される=不快な仕打ちを受けない」という"正しさ"の定義と矛盾する、というジレンマを抱えているのである。その不快さとジレンマに耐え切れず、ぴえんしながら語るのが、「私を押さえつけて苦しい状況に追い込む周囲の空気があった」という訴えだ。

保守的規範も例にもれず、保守的思想の社会においては従うことで"正しさ"を証明してくれるが、"男尊女卑"的規範であるがゆえの不快さを女に抱かせるものであった。

そこに、万人の自由と平等を重んじるリベラル的規範がやってきた。

リベラル的規範は保守的規範を「古く悪しき規範である」と糾弾する性質を持つ。しかも、リベラル的規範は"弱者の復権"を重んじており、女に"保守的規範に虐げられてきた弱者"という無謬の属性を与えてくれた。

女にとってリベラル的規範の到来は、保守的規範の不快な部分を「"弱者を虐げる古く悪しきもの"である」と訴え、無力化する手段の獲得を意味する、革命的出来事だった。

女にとって保守的規範に従うという行為は、あくまでも「ステータスの高い男、あるいは社会から"優しく"してもらえる立場="正しさ"を保てる可能性を高める」ための手段にすぎない。だが、戦前においては保守的規範の中に不快な規範があっても、従わなければ"正しさ"を失ってしまう、という問題があった。

そこで、戦後において保守的規範のうち不快な部分だけを"弱者を虐げる古く悪しきもの"として無力化することを女は進めてきた。これがフェミニズムである。

もちろん、リベラル的規範にも女にとって都合の悪い部分はある。女にとって不快な男の自由を重んじるような、負の性欲を刺激する規範などはまさにそうだ。そういったリベラル的規範の中でも不快な部分は、リベラル的規範においては女が"弱者"とみなされることを利用すれば、"弱者を虐げる悪しき規範"として突っぱねることができた。

逆に、保守的規範のうち女に都合のいい部分は、"女に優しい社会"を実現するためには残しておきたい。だから女に都合のいい保守的規範については、"正しい"規範として順守するように社会に説くのである。

これが、戦後フェミニズムが進めてきた社会変革の本質であると筆者は考える。女およびフェミニストにとっては"正欲"の充足が絶対の課題であり、思想の一貫性などというものは邪魔なのである。

冒頭に引用した「立憲民主党の"表現規制党"化」は、こういった女の"正欲"の発露による規範破壊を、リベラル的規範のひとつである"弱者の復権"に基づいた"女性の人権擁護"として何でもかんでも受け入れ、自身の政策に取り入れてしまったことによるものである。

"正欲"はリベラル的規範と保守的規範のいいとこどりをして"女にとって快適な社会"を目指すものであるがゆえに、立憲民主党はリベラル思想と保守思想の反復横跳びを永遠に続けていく羽目になってしまった。悲しいことである。

日本社会は、既に保守的規範を好き放題(女に都合の悪い部分ばかりをあらかた)消し飛ばされ、(女に有利な部分ばかりの)リベラル的規範を挿入された。

"男尊女卑"であった日本社会は、急激に"女にとって正しい=女に優しい"社会に作り替えられ、その原動力である女の"正欲"を制止する術はない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?