検証 自衛隊の南西シフト② ――2004年「防衛力の在り方検討会議」で公開された南西シフト

第1回では、2000年に大改定された、陸自の最高教範『野外令』による自衛隊の南西シフトについてリポートしてきた。

この陸自『野外令』による南西シフトの策定は、いうまでもなく、当時の防衛庁で策定された文書ではなく、間違いなく制服組の「独断専行」による、自衛隊の戦略、というよりも日本の戦略の大きな変更であった(シビリアン・コントロールの形骸化)。

これを例証するのが、以下の防衛庁(当時)の「『防衛力の在り方検討会議』のまとめ」(20 04年 11月。 同年「防衛計画の大綱」の原案)による、初めて公開された自衛隊の南西シフトである。

つまり、2000年の陸幕・制服組の事実上の作戦計画である『野外令』で制定され、大転換された南西シフトが、5年を経過して、初めて防衛庁全体の戦略となったということだ。

もう一つの例証は、下図の2005年に策定された「防衛警備計画」であるが、防衛庁で「防衛力の在り方」が検討され始めたばかりであるのに、この統幕・自衛隊の最高の作戦計画において、陸自『野外令』のプランは、直ちに正式の計画として策定されたということだ。この統幕の警備計画は、制服組が作成する最高機密文書であるが、これに防衛庁長官などのシビリアンが、どの程度具体的に関与しているかは明らかではない。内容から判断すると、制服組の独断文書にみえる。

*以下は、拙著『ミサイル攻撃基地と化す琉球列島―日米共同作戦下の南西シフト』の第5章「琉球列島のミサイル戦場化」の引用による、2004年前後の南西シフトに係わる文書についての記述である。参照されたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2000年代初頭のこの情勢下、自衛隊が初めて「島嶼防衛」について公にしたのは、2004年に発行した陸自幕僚監部の『陸上自衛隊の改革の方向』と題する文書である。

「改革の方向」は、東西冷戦後の自衛隊のあり方として、「部隊配置を見直し」し、「配備の地理的重点正面を北から南、東から西へと変更します。特に、北海道に所在する部隊の勢力を適正な規模にするとともに、日本海側及び南西諸島正面の配備を強化して、今まで相対的に配備の薄かった地域の部隊を充実します」と述べている(傍点筆者)。

つまり、自衛隊全体が、北方重視戦略から西方重視戦略→南西重視戦略へと全面的に転換することを言明している。この文書には、「南西諸島正面の配備を強化」という以外の記述はないが、同年公開された「『防衛力の在り方検討会議』のまとめ」( 04年 11月。 2004年「防衛計画の大綱」の原案)という文書には、もう少し詳しい記述がある。

「従来陸上防衛力の希薄であった地域(南西諸島・日本海側)の態勢強化」について、「沖縄本島は九州から約500㎞離れ、沖縄本島から最南西端の与那国島では約500㎞に渡り多数の島嶼が広がっている。また、南西諸島は近傍に重要な海上交通路や海洋資源が所在する戦略上の要衝となっている。海上交通路を確保するためには、南西諸島の防衛態勢を強化し、島嶼部への侵略等の多様な事態に的確に対処できる体制を構築することが必要」と。

以上の「南西諸島配備」について記述されているのは、いずれも当時の防衛庁「内部文書」であるが、防衛庁・自衛隊が、 初めて公に「南西諸島配備」に触れたのが、2004年の「防衛計画の大綱」である。

大綱はその冒頭のところで、「我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する」が、「新たな脅威や多様な事態に対応」することが求められているとして、この新たな脅威として、「弾道ミサイルへの対応」「ゲリラや特殊部隊による攻撃への対応」「島嶼部に対する侵略への対応」などを挙げている。そして、「島嶼部に対する侵略への対応としては、部隊を機動的に輸送・展開し、迅速に対応するものとし、実効的な対処能力を備えた体制を保持する」と、ここで初めて公に南西シフトを表明している。だが、この段階での島嶼部への対処方針は、部隊の常駐ではなく「機動的に輸送・展開」である。

そして、このような「南西諸島防衛論」の全面化の背景説明として、いよいよ「中国脅威論」が唱えられ始められていく。「この地域の安全保障に大きな影響力を有する中国は、核・ミサイル戦力や海・空軍力の近代化を推進するとともに海洋における活動範囲の拡大などを図っており、このような動向には今後も注目していく必要がある」と。

さらに、この新防衛大綱と連動して発表された、2005年の日米合意文書「日米同盟未来のための変革と再編」(沖縄米軍基地に関する「再編実施のための日米のロードマップ」も発表)では、この中国脅威論が一段と強調されていくのだ。

「安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、新たに発生している脅威が、日本及び米国を含む世界中の国々の安全に影響を及ぼし得る共通の課題として浮かび上がってきた、安全保障環境に関する共通の見解を再確認した。また、閣僚は、アジア太平洋地域において不透明性や不確実性を生み出す課題が引き続き存在していることを改めて強調し、地域における軍事力の近代化に注意を払う必要があることを強調」と。

「地域における軍事力の近代化」とは、明らかに中国を指している。

さて、問題は、この時期における政府・防衛庁内の南西シフトに関する論議が、どこまで自衛隊の戦略・態勢に表れていたのか、ということだ。重要なのは、この表向きの論議とは裏腹に、自衛隊の行動は遥かに進んでいたということである。

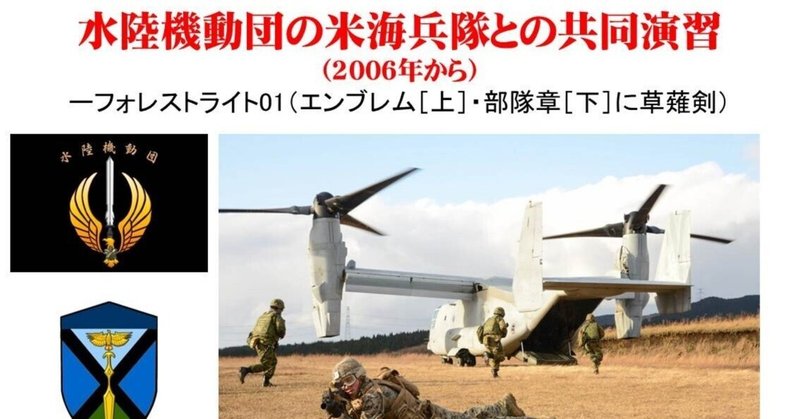

この表れの1つが、2002年3月に発足した、「西部方面普通科連隊」という部隊だ。この部隊は、長崎県の相浦駐屯地にレンジャー部隊を基幹として作られた特殊部隊、緊急展開部隊である。今日、この部隊は水陸機動団として知られているが、当初から「離島防衛」を目的として創設されたのである。

もう1つの問題が、自衛隊の戦略態勢・作戦計画に関わるものだ。これは、拙著『オキナワ島嶼戦争』でも紹介したが、この時代に自衛隊の南西シフトの作戦計画がどのように作成されていたのかを示す、非常に重大な記録であるから、再掲したい。

2005年9月 26日付朝日新聞は、朝刊1面トップで「陸自の防衛計画判明『中国の侵攻も想定』北方重視から転換」というスクープ記事を、大々的に報じた。(以下略)

*検証 自衛隊の南西シフト①

https://note.com/makoto03/n/n3640e568a75f

*「『防衛力の在り方検討会議』のまとめ」

http://www.news-pj.net/npj/9jo-anzen/pdf/boueiryokunoarikata-2004.pdf

*『ミサイル攻撃基地化する琉球列島―日米共同作戦下の南西シフト』

ここから先は

現在、日米軍隊による南西諸島全域へのミサイル基地建設造りが急ピッチで進んでいるが、これを報道するメディアがほとんどない。この全容を現地取材…

私は現地取材を重視し、この間、与那国島から石垣島・宮古島・沖縄島・奄美大島・種子島ー南西諸島の島々を駆け巡っています。この現地取材にぜひご協力をお願いします!