結局あいトリとはなんだったのか?ーー最先端の国際芸術展を再考するーー津田氏講演レポート

■この記事は、イベントの振り返り→メディア論→Q&Aいろいろ で構成されています。

芸術監督 津田大介氏 によるオンライン講義。

アートとまちづくり研究会都市経営研究科主催の

「あいちトリエンナーレ2019から2022へバトンをつなぐ」を聴講しました。

以下レポートです。

■トリエンナーレとは

3年に一度の国際芸術展、地域資源(美術館、公共空間、文化遺産)を活用(サイトスペシフィック)して現代美術のアーティストに作品づくりをしてもらう、アートによる地域づくり(都市政策)の取り組み。

特徴

・祝祭性、おまつり感

・地域振興、観光誘致性

・地元の人たちと外部が共創。行政が実行委員会となる。

発祥はーーベネチアビエンナーレ

■先進事例 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」2000年~

基本理念は「人間は自然に内包される」 里山をアートで巡る新しい旅。

5億の準備費 → 50億の経済効果 コスパ最高!日本国内で乱立!

■あいトリ(8/1-10/14開催)を振り返る

●基本コンセプトは「先端性、祝祭性、複合性(ラーニング、音楽、舞台芸術、映像、広範囲、様々な地域資源)」

●多彩な地域資源

・愛知芸術文化センター バブル的なハコモノ。六本木の国立新の3倍の施工費→有効活用したい

・名古屋市美 → 黒川紀章の設計

・まちなか 長者町(1-3回目) アートで活性化成功、ジェントリフィケーションで町が再生、空き家が無くなり過密状態に。→ 今回は 円頓寺、四間道。空き家再生の動きがある古い商店街とコラボ(ジェントリフィケーションではない)

・豊田市 美術館、まちなか

■テーマ「情の時代」について

ブリグジット トランプ 感情主導 ポピュリズム 感情化の時代。

ニュース、ネット 情報があふれている。

●情 の多義性

1 心の動き→感情、情動

2 本当のこと、情報→テクノロジアート

3 人情、なさけ→根源的なあわれみ アジア圏の文化

海外向けには・・・ パッション 受難→受動→情熱

多義性のある社会や政治テーマを扱い、みえないものに気づくような芸術祭をつくりたかった。(日本版のドグメンタ、ミュンスターを目指す)

・自分の領域との結びつき、扱いたいテーマ

ジャーナリズム、メディア(分断、差別、ジェンダー、表現の自由、検閲)東京医科大の女子減点問題 ジェンダーギャップ指数149国中110位

■芸術の現場のジェンダーギャップ

男性、白人のプレイヤーが多すぎる。

芸大入学は女性7.8割 → 国際展作家、教員は男性8割

学芸員 女性66% → 館長 男性92%(名ばかり、天下り含む)

■あいトリ2019の成果

・前回比2倍の来場者。炎上の前の時点で1.5倍のチケットが売れていた。

・すべての分野で参加作家のジェンダー平等を実現。

・円頓寺商店街の全体の売り上げが3割UP

・メディアにも取り上げられ各媒体が自己批判性をはらんだかたちで拡散。

・愛知県の現代美術作家支援施策の打出

・受賞ラッシュ 6つの賞 Jアートコールセンターなど。

・ほかの芸術祭とは異なり社会問題への目線(政治、社会、外国人労働者、移民)への内外の評価

■炎上 から 現在まで

言論、表現の自由への問題意識を表現した企画「表現の不自由展」。

出品作品の少女像を巡り、中止を求める脅迫、電凸。

事務所機能が破壊。警察は脅迫に対応せず。スタッフの精神状態も限界に。

市長「そんな展示聞いていない、中止にすべき」と政治家の表現への介入。

市長と知事の見解が分かれ判断が難航するも、安全面を配慮して苦渋の中止を決断。

それを受け、主に外国人作家による検閲行為への抵抗としての参加ボイコット。(みられるべきみられ方をしていないので)

すでに決まっていた文化庁の補助金が不透明な理由で不交付。

何とか再開するも、市長がすわりこみで抵抗「陛下への屈辱を許すのか!」

検証委の報告では、内容、作品に問題はなかったが、運営に問題あり。

今後、委員会は再編決定。名称変更か中止の方向。補助金問題は文化庁がいったん減額交付したものの、市長側は不服の訴え。

広島トリエンナーレは、県が憲法で禁止されている検閲を宣言。参加予定の作家がみなボイコットするカタチで中止に。

※ 市長側の意見はこちらに生生しい取材記事があります ↓ ざっくりいうと、「だまし討ちに合った。市民の心を踏みにじる暴力で芸術ではない。公金を使い名古屋市がこれを認めたという事実を残すわけにはいかない」

論点と議論のレベル感がだいぶん違いますね。津田さんが苦労されたのも理解できます。ぼく個人としては、主観で芸術を定義して、ハイジャックというワードのすり込みでゴリ押してしまう姿勢は危険だと思います。定義とワードの誤用に、複雑で多様なものを理解しようとしない意思を感じますし。これこそナチズム的大衆扇動ではないでしょうか。市民や天皇、日本人の嫌う恥の概念を巧妙に利用しているように感じてしまいます。恥をかくとは、恐ろしいとはどういうことなんでしょうか?

講義に戻ります。ここからは津田さんの本域。メディア論です。

■今回の騒動の論点

・中止は妥当/検閲だったか? → 安全な運営の担保ができず、警察の協力も得られなかった。憲法上、検閲は禁止されているが、憲法学者の意見では「安全上の理由から」「表現の自由より脅迫されない権利の侵害」

・企画体制は適切だったか?今後望まれる体制は?

・文化庁の助成金不交付

・内容は妥当だったか?(日本人ヘイトではなかったか?)

・現代美術とSNSの相性の悪さ 炎上について → SNSの「個人の悪意(善意)で情報をゆがめやすい」特徴が、フェイクニュースを本物らしく演出して拡散する結果につながった。なぜか。

■なぜネット上で感情を扇動する情報がなくならないのか

→ SNSは背景、文脈を無視して情報を操ることができる現状。

・義憤に燃えた人、確信犯 (悪者に私刑したい)

・世論工作を請け負った業者 (最近散見されるコピー投稿)

・煽って集めたアクセスで儲けるメディア(スキャンダル、モノ言う弱者が人気)

がゆがめた情報を

・善意で広める中間層 (まにうけて思考せず情報に反応)

が拡散するから。

■非マイノリティポリティクス

木村忠正教授の提唱する概念で、マジョリティだが、マジョリティとして満たされていない人たちがネットの世論を担う現象。

ネット上の社会・政治に関する投稿は3パターン。

・嫌韓、嫌中 ・弱者利権 ・マスコミ批判

主張する弱者と、その擁護者と話題が人気なので、ネット上にゆがんだ形で量産され続けている。AIや報道の力で対応が望まれる。

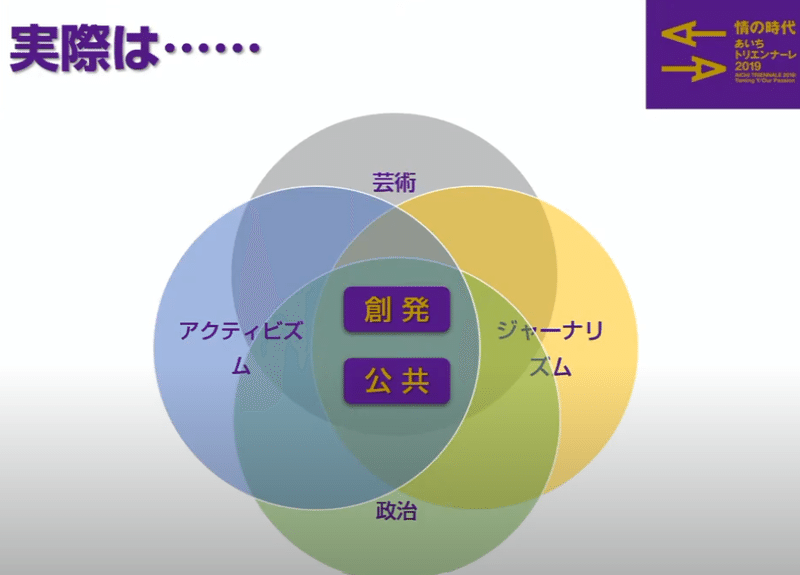

世間でミュージシャンが政治に口を出すなという発言もよく見受けられるように、日本では 芸術、政治、ジャーナリズム、アクティビズムはそれぞれ別のものととらえられがちなのも一因。本来は交わりあって存在している。

■ディスカッション

1.不快な表現、政治性の強い作品に対しての税金利用は認められるのか?

不快な表現への利用はまかりならん → 表現に対してなら前提がおかしい。受賞もしている万引き家族とは違うのか?何でも否定する姿勢は文化芸術の議論の前提に立っていない。それよりはゾーニングの問題と関わっていると思うし、それなら同意。

公共のものへの税金という点でいうと、納税者は見たい人見なくない人様々。だからこそ、内容で政治的に判断するべきではない。多数派を尊重すれば、少数が切り捨てられる。それが「不自由展」の主張。でも、行政の立場で、ある程度の反対者がいるものを強行することはできない。という考えも当然。だからこそ同意形成をしていくことは大切。

2.予見して、対応するなりして防げなかったのか?

準備はしていたが想像以上だった。念入りな準備が裏目に出た。それに加え予測しがたい社会的な3要素。

・政経混同含め急速な日韓関係の悪化と政権支持すると得する人たち。

・政治家の「止めろ」という安易な介入が犬笛になって動きをを勢いづけてしまった。

・直前に 京アニ事件が起こって、悲惨な結果へのリアリティが増大した。

対応の是非もあるが、電凸の内容からして緊急性などそのまま受ける必然性はなかったので、この事例を関係者で共有、心構えしておくことが大事なのでは。

3.県知事に責任を負わせない阿吽の呼吸といううごきがあったが、どう思うか。率直に。

再開できたことに感謝。保守政治家として筋を通した。責任を取るべき立場であったがやるべきことはやったのでは。ただ検証委員会の主張は納得できない。

4.次回の開催に思うこと。

僕は外されてしまったが人選次第。法律家や文化政策など多分野のアドバイザーが検討されているが芸術への理解が大事。海外への発信を前提としていたのに臭いものにフタで名前を変えるのはどうか。もともと名称案は愛知国際芸術祭だったし、越後妻有みたいにいくつか呼び方があるのがいいのかも。今後の動向は世論の影響が大きいのでは。

5.今後の芸術祭全体への展望は?

冬の時代になると思う。悪意に発見されて、好きな人が楽しむだけではなくなってしまった。芸術はそもそも美しい癒しだけではない、毒を含んでこそ心を打つ面もある。行政がセンシティブになりすぎることで作家が離れてしまうのでは。安全な芸術祭なら運営の上手いフラムさんのところに。

開催が手間がかかって難しいのはは当然なので、行政は面倒なのが嫌なら他のことで地域振興やったらいいと思う。北海道の事例であるが芸術をやめてパンダよんだら。限りある経費で無難な経済効果を考えたら。っていうのが世間の流れ。起こりうるべき淘汰がおこる。

6.ボランティアや市民に根付いてきた面についてどう思う?

参加してくれる方々に非常に感謝している。地域がつながって議論をして仲良くなって、コミュニティの意識が高まっていく。触媒として現代美術は非常に優れている。リレーショナル、ソーシャルエンゲージドアートが注目されている要因にもなっていると思う。都市型、社会文化政策の実例になりうる。

■Q&A

・主軸のジェンダー問題が騒動でかすんでしまったようで残念。

そういう意見は多いが主軸ではない。主軸は情なので。ジェンダーは投げかけ提示しただけ。女性にゲタをはかせた認識になるとそれが悪いバイアスになることを気にしたし、作品に集中してもらいたかったのでなるべく言わないようにした。ジェンダー比率は開催時点で達成してたし、そこから先の未来は美術業界の問題。他人ごとにせず業界で議論を続けてほしい。

・オープンな対話はあったか?問題を共有せず、巧妙にそれぞれが主張するだけで結局、遺恨を残したように思えるが?

8月に一度そういう機会があった。国際フォーラムでは少しできた。それぞれの立場があり皆正しいが、どこかが主張すれば誰かにしわよせがくる。大抵正義がぶつかって空中分解して終わるが、なんとかコミュニケーションによりマイナスにならずに一定の結果を出せた。好例になったと思う。

・SNSの拡散、情報操作対策

キュレーターや作家が、撮影拡散は作品によりどこまで届くかを意識してコントロールする必要がある。

・日本の若者の自己肯定感が低いことは、ナショナリズムが強くなっていることと相関を感じる。権力への盲信が問題になっているように感じる。

その問題提起があいちトリエンナーレだった。アートの力で気づかせる、議論する。そういう場所を作っていくことが必要。都合の悪いことから目を背けたり、歴史を再考したりする非常にいい場所になっている。

・件の作品は嫌な感情しか感じません。チンポムという名前も下品。

それも含めアート。何の感情も起きない作品のほうが問題。作家の名前より作品で評価してみては?

・混乱していますが政治と芸術の点で関係者の合意はあったのでしょうか?

2013あいトリも政治的で、鳥の生態展示ではやっぱり炎上した。当時の大村知事「金は出すが口は出さない」と、県にそれを受け入れる土壌があった。

・終わりに。

アーティストランスペースの対話がよかった。サナトリウムでぎゅうぎゅうづめの中アーティストとの距離の近い議論ができて、それでも足りず、朝まで近くの中華調理やで議論を続けた。特別な場所になったと思う。二元論に回収されない作品、複雑さを選んでいたが、結果として敵と味方で判断されてしまった。トークプログラムなどで議論して回収していく予定だったがまるまるなくなってしまったのが残念。今回の騒動で規制が強くなって焼け野原になったという声もあるが、もともと焼野原だったのではと思う。これからどうするのかは美術業界の頑張り次第だと思うし、まだまだ立ち上がれると思っている。この企画の意思は引き続き個人で円頓寺商店街くらいの規模でやってもいいかなと思っている。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?