江戸時代に大きく発展した醤油

「醤油の起源は?」に対する答えが難しいです。昔の文献に「醤」という記述があったり、鎌倉時代に中国に修行に行ったお坊さんが持ち帰ったという説。さらに、穀物の塩漬けという見方をすれば、縄文時代まで遡ることができるわけです。

ただ、醤油が一般大衆に広まったのは江戸時代、これは間違いがないようで、このあたりの歴史を調べていて面白いのが「下り醤油」の存在でした。

関ヶ原の戦い以降、江戸が急激に発展しはじめた頃。当時は、大阪など西のもの上質とされ、そこから運ばれてくる(下ってくる)から「下り醤油」。

●

ヒゲタ醤油の田中玄蕃が、大豆を主原料にした醤油が主流だったところに小麦を配合し、江戸の庶民の支持を広げ関東醤油の基礎をつくったとされています。

当時の千葉県の醤油蔵はいわばベンチャー企業。どうしたら西の醤油に勝てるか?必死に考えていたんだと思います。

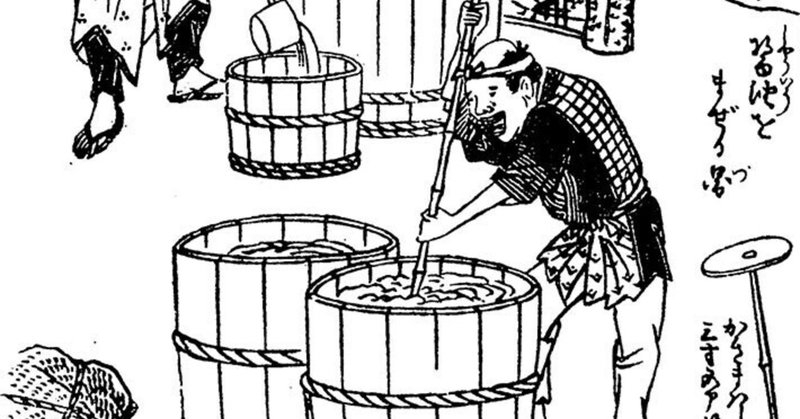

当時の蔵人も試行錯誤をたくさんしていたんでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?