【シンギュラリティーではなくプルラリティーを目指す】オードリー・タン、伊藤穰一、ETH Foundation宮口あや登壇の「Plurality Tokyo」とは。

2023年4月は「ETHGlobal Tokyo」関連のイベントが多く、私も「DAO TOKYO」に参加したり、仲間と「グロバりぎゃざりんぐ」イベントを企画したり、伊藤穰一さんの「weekly gm live」に登壇したり、と多くの仲間とともに時間を過ごしました。

ETHGlobal Tokyo関連イベントで、最も刺激的で興味を惹かれた新しい未来への種🌱を感じたのが「Plurality Tokyo」への登壇でした。Pluralityという概念にあまり馴染みがなかったのですが、オードリー・タン・デジタル大臣率いる台湾や、RadicalxChangeFoundation(RxC)で推進され始めている考え方で、未来へのヒントになりそうだという予感に胸がワクワクしたからです。

プルラリティーPluralityの意味をChatGPT4に聞く

さて、Plurality = プルラリティー。どういう意味なんだろう?

ChatGPTに聞くと以下のように返してくれます。

そして、今回登壇したPlurality Tokyoのイベントコンセプトは以下のように述べています。レイ・カーツワイルが「人工知能が人間の知能と融合する時点」と定義したシンギュラリティー=技術特異点、に対するカウンターコンセプトとも捉えられます。

Plurality Tokyo is an event aimed at forming a sustainable and vibrant community with various researchers, developers, and government officials from around the world who are experimenting with Plurality at ETH Tokyo Global. Instead of technology heading towards a “singularity,” let’s explore together how it can play a role in strengthening human power and connecting to a stronger “plurality.”

「Plurality Tokyo」は、ETH Tokyo Globalで多様性に取り組む世界中の様々な研究者、開発者、政府関係者とともに持続可能で活気あるコミュニティを形成することを目的としたイベントです。技術が「シンギュラリティー = シングル化」へ向かうのではなく、人間の力を強化し、より強固な「プルラリティー=多様性」につながる役割を果たす方法を一緒に探求しましょう。

技術特異点(シンギュラリティー)という一つのポイントに向かうのではなく、技術をうまく活用しながら多様な未来に向かっていこうぜ! by プルラリティー というように捉えるとワクワクします(かなり意訳してますがw

一つの未来(シンギュラリティー)ではなく多様な未来(プルラリティー)を目指す

Plurality Tokyoのイベント冒頭でオードリー・タンさんが読んでくれた詩は、かなりグッときます。未来はロマンから生まれることを再認識させてくれます。勝手に意訳をつけさせてもらいました。

When we see "internet of things”,

how to make an internet of beings?

When we see "virtual reality,"

how to make a shared reality?

When we see "machine learning,"

how to make collaborative learning?

When we see "user experience,"

how to make a human experience?

When we hear "the singularity is near,"

let us remember:

The plurality is here, don't surrender.

「IoT」モノのインターネットだけではなく、

「生き物のインターネット」をどう作り上げるのか?

「仮想現実」だけではなく、

どうやって「共有現実」を作るのか?

「機械学習」ではなく「協調学習」を考えるのはどうだろう?

「ユーザー体験」ではなく「人間経験」と考えるのもいいだろう。

「シンギュラリティ技術特異点が近い」と耳にするとき、

私たちが思い出すべきことは、

プルラリティー多様性はここにあり、人間らしさを諦めぬ

多様な意見に耳を傾け、未来を想像する

Plurality Tokyoで私が担当させていただいたセッションはETH Foundationの宮口あやさん、台湾のda0代表NOAHさん、NISHIKIGOI NFT/山古志DAOの金光碧さん、Rulemakers DAOのマックさんとご一緒させていただきました。

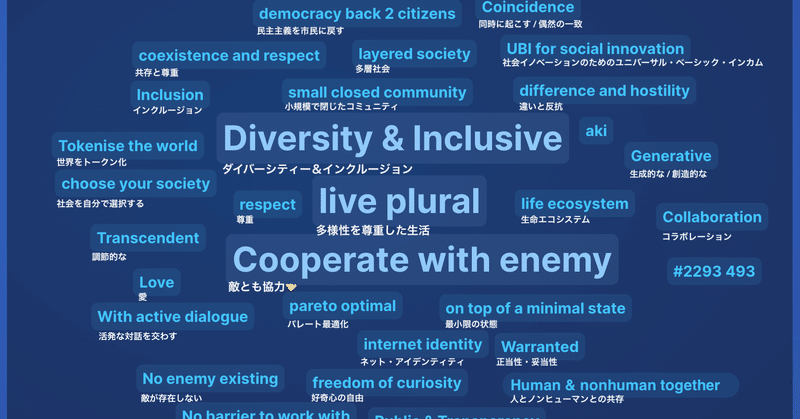

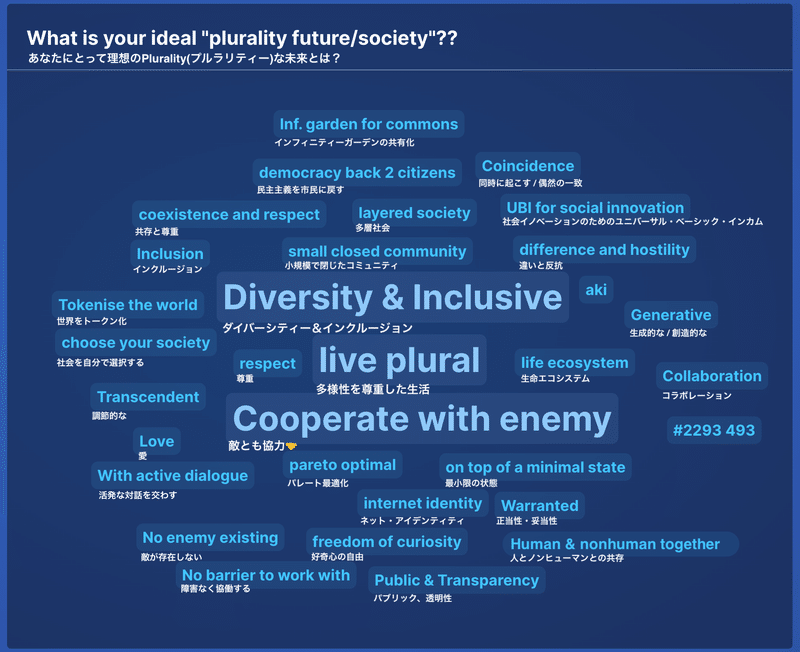

プルラリティーな社会を実現していくためにはどうしたらいいのか?を考えるためには、多様な意見をもらって考えていくしかないですし、基調講演やパネルディスカッションを通して参加者の「Plurality」社会への思考ももぞもぞ生まれ始めていたので、sli.doのWordCloud機能を用いて参加者各位が考える理想とするプルラリティー社会を書き出してもらいました。

この、参加者の書き出した言葉のなかから、登壇者達に気になる言葉を抽出してもらいました。登壇者各位の取り組みも違うなかで、どのような言葉を抽出するのか、とても気になるところです。

台湾のNOAHは「愛 LOVE」が大切であると語り、山古志DAOの金光さんは山古志村のような小さな村で起きているDAOの動きに関心があるので「小規模で閉じたコミュニティ Small Closed Community 」が気になると伝え、ETH Foundationの宮口あやさんは自身が進めているInfinity Gardenピックアップに謝辞を述べつつ、新しい未来を切り開くには好奇心がとても大事であるとのことで「好奇心の自由 Freedom of Curiosity」をピックアップされました。

参加者各位が考えるプルラリティ社会で大切なキーワードとなりそうなのは

・ダイバーシティー&インクルージョン

・多様性を尊重した生活

・敵とも協力

というものが挙げられていました。

技術進化・深化が早まるからこそ、人間らしさを忘れないことがプルラリティ社会を形成するのではないか?

ここで今一度オードリータンさんの詩を掲載します。

When we see "internet of things”,

how to make an internet of beings?

When we see "virtual reality,"

how to make a shared reality?

When we see "machine learning,"

how to make collaborative learning?

When we see "user experience,"

how to make a human experience?

When we hear "the singularity is near,"

let us remember:

The plurality is here, don't surrender.

Internet of Things, バーチャルリアリティ、マシンラーニング、ユーザーエクスペリエンス、、たしかに私達が最新技術と捉えて取り上げているキーワードはどれも「人間」の存在が消えています。

オードリー・タンさんの視点を持って技術を見直すと優しい未来が生まれてきそうです。

Internet of Things (モノ):インターネットともに過ごす人間のことを考えよう。

バーチャル・リアリティー:仮想現実を「仮想」の世界だけに閉じ込めずに、共有現実としよう。

マシンラーニング:機械学習という技術を使って人間がコラボレーションしやすい学習のあり方を考えよう。

ユーザーインターフェイス:ユーザーって誰のことだろう?ユーザーではなく、人間の体験を考えてサービスを設計しよう。

シンギュラリティー:技術特異点という一点に向かう未来ではなく、プルラリティというコンセプトとともに多様な未来を技術とともに作っていこう。

テクノロジーが急速に発展する中で、私たちは単に新しい概念や技術に飲み込まれるだけでなく、それらを人間らしい視点で捉え、より良い未来を創り出すために活用することが重要です。シンギュラリティではなく、プルラリティという多様性を大切にし、人間中心の技術と共に、持続可能で豊かな未来を築いていく、やさしいアプローチを学ぶことができたイベントでした。

いつも素晴らしい機会を提供くださるCode for Japanの関治之さんに声がけのお礼もこちらで述べさせていただきたいです。関さんありがとうございました!そしてイベント企画・運営、お疲れ様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?