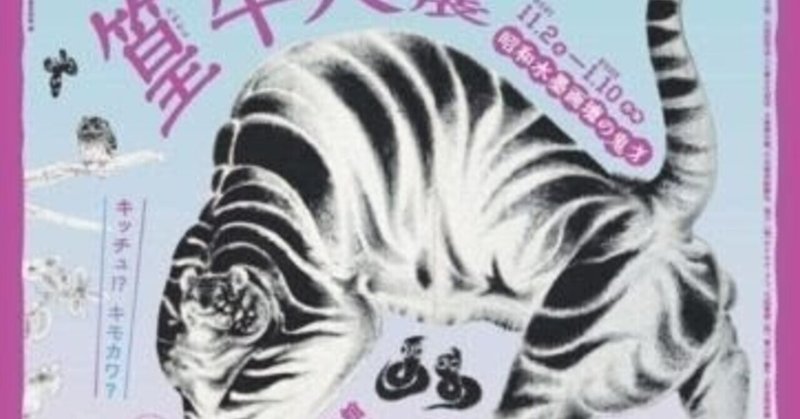

篁牛人(たかむらぎゅうじん) 知られざる孤高の水墨画家

昨日1月9日、大倉集古館にて開催中の篁牛人展に行ってきた。期待なしにふらりと寄った為、その圧巻の水墨画に未だに酔いながら皆さんに知って頂きたく、また開催が今日10日までということで急いでシェアさせて頂く。

篁牛人。この人のような作品は観たことがない。技法は勿論のこと、その表現も斬新かつ個性的。作品から強烈に溢れる存在感。しかし牛人の人生は苦悩と酒にまみれていたようだ。私はものすごくこの作家の人生に興味を抱いた。

NHK日曜美術館にて特集が組まれていたので併せてご紹介する。

篁牛人。明治34年富山市に生まれる。

生家は浄土真宗の善照寺。東京芸術大学に行きたくも、東京で暮らす資金不足の為断念。地元工芸高校を卒業。富山県売薬同業組合図案部に就職。24才で結婚。1男1女を授かる。図案家として働くもピカソや藤田嗣治らの作品に傾倒し、絵画の道が忘れられず、仕事の傍ら絵を描く。戦争で召集されマレーシアやタイへ赴任。昭和21年帰国。45才にして画家として生きていくことを決意する。

遅咲きながらその才能はもう既に開花していた。47才で描いた若き日の大作《天台山富干禅師》。渇筆(かっぴつ)という技法(墨を渇いた筆などで紙に擦り込むようにして定着させる)を駆使し、迫力ある墨の黒さを表現している。と同時に繊細な線で描かれた可愛らしい人物画。このギャップはすごい。とても同じ人物が描いたものとは思えない程に掛け離れている。なのに抜群のセンスともいえるバランスで調和しているのだ。

しかし牛人の作品は売れなかった。その奇抜ともいえる表現は支持を得られなかった。彼は墨を紙に強く擦りつける為、とても頑丈な最高級の越前和紙を使用していたので絵を描く紙すら買えなくなった。生計を立てるため、新聞紙などの粗悪な紙に胡粉(白い顔料)を塗り、それに絵を描き売り込んだ。

その頃から酒に溺れるようになり、帰宅しない日が続き、放浪生活が10年続く。

粗雑な絵を売り歩きながら酒を呑む日々。当時の様子を長男の柳児さんは言う。

「父の仕事の原動力はお酒でした。それは頗るづきの悪酒でございました。飲めば唯我独尊。~儂は天才じゃ、絵や書に師匠などはいない~と喋りまくり、際限がありません。普通の世間話が出来ない為、周囲の人々はただ逃げ回るばかりです。」

酒の為に粗悪な絵を売り歩くのを諫めた友人がいた。いけばな作家のさかいゆきお。彼の持つ粗悪な絵を自宅庭で全て焼いた。

その後、さかい氏に牛人から手紙が届く。

「いやな売り絵を描くのは致し方なくとも、それを待ってもいない人々の処へ『売りに行く』のを六十有才の今日まで続けてきて、これからもこれからもと思うと悲しかったです。」

自分の描く未来を描けない。この事が牛人を苦しめた。

しかし60才を過ぎてパトロンが出来る。医師の森田和夫さん。「アイヌのますつき」という作品を見て心動く。そうして牛人は再び渇筆を描けるようになったのだ。

65才にして最高傑作《老子出関の図》。重厚な漆黒の牛の存在感は圧巻だ。地元富山市、また東京でも個展を開けるようになりその存在を知らしめ始めた。しかしその作品の完成から五年後、脳血栓で倒れる。

長男柳児さんの言葉が沁みる。

「仕事がうまくいったといっては飲み、駄目だといっては飲み、喜怒哀楽を肴にして飲み続け、一升瓶を抱えて倒れたのでございます。病床にあること十年余り、枯木の朽ちるが如くその生涯を了えました。

家庭生活の営みを知らず、エゴイズムを丸出しにして一つのことに賭け、それを押し通した男に私は、羨望と口惜しさで一杯になるのでございます。」

昭和59年、篁牛人死去。82才。

翌年の昭和60年、パトロンだった森田和夫さんは所蔵作品を富山市に寄贈。そのコレクションをもとに平成元年、富山市篁牛人記念美術館が開館。

今回の大回顧展は牛人に見せられた富山出身の大倉集古館顧問の安村さんが奔走し実現した。

そう、知るわけがなかった。きっと知らない人ばかりだったろう。しかし昨日私が立ち寄った時には入場に並ぶ程の人。鑑賞の人達も見入っていた。私はあまりの衝撃の為、記念に図録を購入しようとしたが売り切れ。皆実際目で見て牛人の価値を評価している証拠だ。

彼の生き方は今っぽい。やりたいことをとことんやり尽くす。だから唯一無二の作品を産み出せた。人生は苦渋に満ちてはいたが、彼の作品は生き生きとし、前に進むエネルギーに満ちている。彼の作品の1番の理解者は彼自身であり、きっと彼自身を勇気づけたに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?