女板前だけの日本料理店板長・蒲原ゆばこの自分史|インタビュー(聞き手:ライター正木伸城)

かつては考えられもしなかった「女性の板前だけで切り盛りする日本料理店」。それを現実のものにし、着実に成長を続けている店が東京・銀座にある。懐石料理店「つるとかめ」だ。創業7年目を迎えた同店は「伝統ある日本の文化を日本料理から 日本人だけでなく世界に伝えていきたい」との願いのもとに志ある女性たちの手によって運営されている。まさに道なき道を切り開いたパイオニアたちの営為だ。一歩一歩はどのように踏み出されたのだろうか。板長を務める蒲原ゆばこさんに人生史を振り返ってもらいつつ話を訊(き)いた。

板前未経験からすぐ板長に。「つるとかめ」誕生

活気あふれる板場。鮮度が高く美しい食材たち。巧みな手さばきで調理していく板前。彼女たちの所作・振る舞い・心意気に胸を打たれたと語る「つるとかめ」の来店者は多い。伝統ある懐石料理の世界である。かつては――否、筆者の批判的な目線で書けば「今」も――男性社会の色合いが強かった業界だ。「つるとかめ」の事業を始めるにあたっては「女だけで務まるのか?」といった視線もそそがれただろう。しかし、そういった目をよそに同店は厳として居を構え、盛況を見せている。

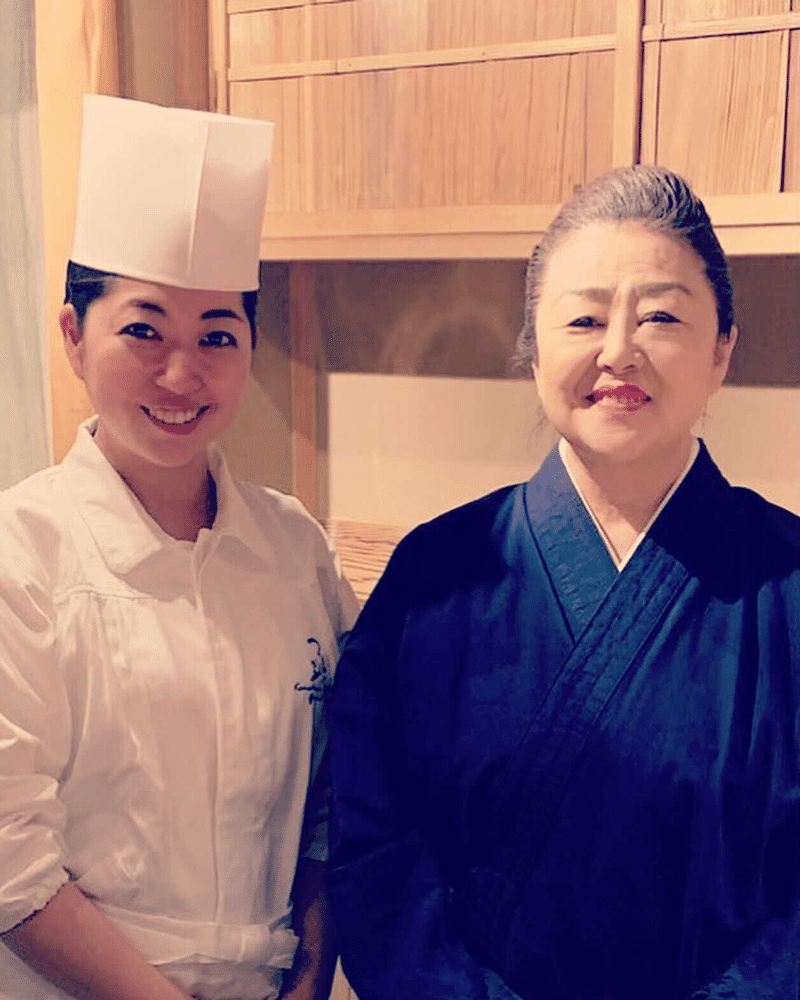

その「つるとかめ」で板長を務めるのが蒲原ゆばこさんだ。彼女と二言三言、会話を交わせば、気骨ある彼女の姿に魅了されること「間違いなし」である。しかも何と驚くなかれ、彼女の板前歴は今年で7年目。そう、実は彼女、まったくの板前未経験者から出発して「つるとかめ」を任されたのだ。それまでに板前修行は2年間しか積んでいない。

「本来は下積みを10年やる世界です。たった2年で銀座の板長になることは異例中の異例。私は30を過ぎてから板前の世界に飛び込みました。多くの料理人は10代から修行を始めますから、私の弟子はみな年下です。でも、彼女らの経験は私より断然『上』なんです」

ゆばこさんはまさに異端児だ。だが、彼女の目は「経験が浅い」と見做されることでブレる弱さを微塵も感じさせない。

まず「つるとかめ」誕生の経緯について聞いた。

「女性だけの板前の店・創設は、私の親方がもともと構想していたことでした。親方は平成元年に自身の事業を起こして、13店舗の料理屋や工場、デパ地下の店舗まで発展・経営しています。その親方が『女性の料理人がもっと活躍できる舞台を作りたい』と考えたんです。30年来の夢でした」

ゆばこさんの親方は、30年前の当時から女性の板前と働く経験に恵まれていたらしい。しかし、彼女たちは「女性だから」というだけで、たとえば男性の同期よりも先に食材を触らせてもらえなかったという。「女性が虐げられている」と言うと角が立つだろうが、女性が活躍しにくい世界が広がっていたのだ。そんな古色を一点突破で変えていく第一歩が「つるとかめ」の開店である。

女性の板前だけの店を作りたい――親方の夢

ゆばこさんはなぜ板前未経験者からの大抜てきで板長になったのだろうか。

「私が親方の会社に入社したのは15年前で、最初はデパ地下でお弁当・お惣菜屋の立ち上げメンバーとして働き始めました。当時は販売もしましたし、リクルートや商品開発も手がけました」

まずは親方の元で働き出した当初の話である。元来、日本文化や日本料理に関心のあったゆばこさんは、知人の紹介を経て、同社への就職の機会を得た。その面接時から、親方の夢については聞いていたという。

「NTTの社員食堂を辞めて親方の会社に転職をする面接の際のことです。ミッドタウンにあったお店でまさに面談があったのですが、カウンター越しに立っているスタッフに目をやりながら、面接してくださった方が『あそこに女性が立ってるでしょ。うちの親方は女性だけのお店を作るのが夢なんですよ』と教えてくれたんです。それを聞いた時はそこまで気にとめませんでしたが、後にその夢のど真ん中に飛び込むことになるんですね。人生分かりません」

未熟すぎて周囲から認められない

板前の任命は突然だった。ゆばこさんが30歳の誕生日を迎えたまさにその日。「お前、板前をやってみないか」と親方に言われたのである。何らかの素質を感じてのオファーだったのだろうか。親方からの指示は、その時の板長候補(=ゆばこさんとは別の人)の2番手として働くようにとのことだった。ゆばこさんは「2番手なら」と大胆にも二つ返事で引き受けた。ところがその板長候補が突然辞退し、店を去ってしまう。その繰り上がりで、ゆばこさんが板長になることが決まった。板前修行2カ月目の時だ。

先ほども少し触れたが、ともに働く仲間はみな、ゆばこさんより年下。しかもキャリアは「上」である。加えて、ゆばこさんはデパ地下部門から来た、いわば「よそ者」でもあった。

「なのに、いきなり『蒲原が板長だ』となるわけです。それまでずっと修行を積んできた子たちが私のことを板長だと認めてくれるわけがない。私はそう思いました。でも、かといって引き下がる気も私にはありませんでした。私の覚悟はすでに決まっていましたし、親方の夢を私が叶えたいとも思っていたんです。必死で板前修行に精を出しました。2年間の修行は濃縮還元。全店舗を2カ月ごとに回って、各店の料理長の得意なところを教えてもらいました。それで、『つるとかめ』開店です。その時、誰もが『蒲原じゃ無理だ』って思っていましたね。当然です。『そう思うのが普通だよな』と私自身も思っていました。でも『まずは5年耐えよう』と腹をくくったんです。何があろうとも、5年継続すれば皆も納得してくれるだろう、と。それまではあきらめずに精進しようと決めました」

板前の世界での5年がどう評価されるかはわからない。だが、針のむしろに座るにしてはあまりに長い時間だ。それを熟知しているからだろう。親方は、これぞ「女社会」といえる京都の芸妓置屋にゆばこさんを連れて行った。そこでゆばこさんは「女性たちの中で働くとはどういうことか」「何に気をつけるべきか」といったポイントを懇切丁寧に教わった。

「でも、その時に置屋の女将さんに衝撃的な一言を言われたんです。『蒲原さん、石の上にも3年、座ってまた3年よ』って(笑)。『あ、5年じゃなくて6年耐えなきゃいけないんだ』って教えられて再び覚悟しましたね。どうにか6年継続させよう、と。この決意のまま板長として任を担いました」

そのお店が、今年で満6年を経て7年目に突入したのだから、感慨深いものがあるだろう。

ゆばこさんが大抜てきされた理由とは?

さて、先の問いに戻るが、親方は「板前素人」のゆばこさんになぜ声をかけたのだろうか。この疑問をゆばこさんにぶつけると、「実は親方に、単刀直入に理由を聞いたことがあるんです」と語り始めた。

「親方いわく『こいつ、できるな』って思った瞬間があったらしいです。デパ地下部門で働いていた当時、季節もので、お花見弁当の撮影があったんですけど、板前が作ってきた弁当のサンプルが親方の目にかなわないということがありました。で、親方が直々に調理場に立ってお弁当を直し始めたんです。その時に、私がサッとサポートに立ったんですね。『次の作業に移る時に、親方が何を欲しがるか』を見極めて、親方が何を言わずとも先手であれこれと差し出しました。たとえば、調理の際には汚れた箸を頻繁に拭くものが必要です。親方が箸を持った瞬間にそれを横につけたり、食材を切った後にまな板を綺麗にして再びサッと出したりしました。また、親方が『おい、あれ』と言ったら、桜の花びらを出しました。直観で『あ、花びらだ』と分かって、それが見事に一致したんです。この時に親方は『修行歴は関係ない。こいつだ』って思ってくれたみたいです」

なぜそんな当意即妙の振る舞いができたのだろうか。そこには前職の調理経験などが活きたとゆばこさんは自覚しているようだ。NTTの社員食堂で働いていた時代に、調理場にそれなりに立ってきた。その経験をフルに活かしたのだという。ただ、それだけではゆばこさんのようには振る舞えないだろうとも思う。常に配慮のしどころを見つける目配せを怠らない、彼女ならではの姿勢が影響している。

忍耐、忍耐、忍耐で信頼を勝ち得る

しかし、「石の上にも3年、座ってまた3年」の期間はやはり大変だった。

「とにかく、私ってナメられる要素しかなかったんです。だから、最初の3年間はほどんと記憶がないんですよ。がむしゃらに働きすぎて。献立とかも書くんですけど、フラフラしながら書いていました。瞬間で寝てしまうというか、一日一日が過剰に濃厚で疲れがたまって、体が『スキあらば』休ませようとしてくるんです。で、調理場に立てば弟子から『これ何ですか?』と聞かれて、答えられないという……。そんなことばかりなので、誰かを指導する前に、自分が学ぶことに必死でした。器の焼き物の種類を覚えたり、料理の用語や食材を覚えたり。さすがに最初の頃から長らくは、他の店の料理長がヘルプで来てくれていました」

だが、そんなゆばこさんの姿からか、お弟子さんたちの見方は徐々に変わっていった。特に、彼女の哲学が胸を打つ。たとえば、弟子が料理で失敗をしてしまったとしよう。彼女はこう考える。

「起こった失敗は全部自分の責任だと思っています。お店を任されている以上、スタッフの失敗も含めて自分の責任です。私はそう思っています。自分がまったく関係のないような失敗であっても、そこには何らかの私の不作為が混ざっているはずです。つながっているはずなんです。たとえば、食材が15個必要だったのに13個しかないとか、そういうことがあるんです。注文漏れだってある。お客さんが急に増えて食材が足りなくなるといったハプニングだってある。それで、弟子が『板長! すみません!』ってなるんです」

男性社会なら「バカ野郎!」となるところだ。厳しい目で見れば、確かに「バカ野郎」な側面はあるかもしれない。

「でも、そう考えたって足りない食材は増えない。責任は取らなきゃいけない。だからそんな時、私は『あ、これは私が試されてるな』と思うようにしています。その方が建設的です。弟子の失敗については『あ、この子(=弟子)は私を試してるな』『困った時に板長がどう振る舞うかをこの子たちは見たいんだな』と捉える。で、急場をしのぐと弟子からより信頼されるようになるんです。板前の経験基盤がもともとない私にとって、失敗は『ほんとうに』チャンスだった。だから問題が起きれば喜んで対処しました。食材が足りなければ他のものを使って即興で違う料理を作る。で、『これ、今日特別に入った食材で、お出ししてます。他のお客さまにはないんですけど』と言ってお客さんに振る舞うんです」

このリーダーシップ一つとっても、後輩たちはしびれただろう。彼女のポリシーは「手柄は弟子たちに。失敗のケツは私が持つ」。ゆばこさんの魅力を語って余りある。そして、現在の「つるとかめ」の活況。「彼女の努力が信頼という形で実を結んだ」という綺麗な言葉で表現するのは安易だ。そこには壮絶な格闘があったのである。

なぜ料理の道に進もうと思ったのか

ところでふと疑問がわいた。そもそもゆばこさんはなぜ料理の道に進んだのだろうか。初めて就職した先がNTTの社員食堂だったことは前述したとおりだ。

「実は私、17歳の時に糖尿病のⅡ型が発覚したんです。入院もしました。その時に重篤な方々の姿を見て、『しっかり栄養について学ぼう』と思いました。糖尿病って栄養の摂り方が重要じゃないですか。だから栄養学の道に進んだんですね。自分が生きていく上でも必要だなと思って。でも、学びの過程で諸先輩方からこんなことを聞くんです。『現場に行くと調理師と栄養士は必ずぶつかる』って。おいしいものを作りたい調理師とカロリー計算をする栄養士ですから。でもそれを聞いて、私は『なんで調理師と栄養士の価値観を分けるんだろう』って思いました。もったいないじゃないですか。なので私は、学生時代に調理師免許を取って、栄養のバランスも考えておいしいものを作れる人になろうと決めました。で、管理栄養士の資格に挑むわけですが、受験資格って、2年間現場で働かないと得られないんです。だからNTTの社員食堂で働くようになりました」

ただ、この進路に医師は反対した。特に「飲食関係はやめた方がいい」と。なぜなら、味見をしたりといった労働環境的なことで体調管理が難しいからだ。糖尿病Ⅱ型を背負っての料理人は一筋縄で務まるものではない。しかしゆばこさんはこう考えたという。

「もしも、ですよ。料理の世界というそんな環境下にあっても自分の状態をコントロールして、重篤にもならず合併症も発症させずにやれたら、他の糖尿病患者に勇気が与えられるかもしれないじゃないですか。おこがましい話かもしれないですけど、私は逆張りで料理人になろうって決意しました。糖尿病の人って、いろいろなところから『あれを食べたらダメ』『これを食べたらダメ』と言われて、食べることに罪悪感を抱きがちなんです。その人たちを喜ばすには、糖尿病の人でも食べられるおいしい料理を作ればいい。私の料理には『どんな人でも安心して食べられるものを作りたい』という願いが込められています。ここが根本です」

信念は、こんにちまでブレていない。

胸に刻む親方の言葉

ゆばこさんが胸に刻んでいる親方の言葉がある。

「技術は、やっていれば後からついてくる。包丁が速いとか、ものがキレイに切れるよりも、内面的なことの方が大事だ」

この言葉のままに、彼女は今、古事記などの文献、短歌、俳句、茶道、華道、書道、墨絵等を習っている。精神修養のためである。いや、もう一つ、学びには理由が存在する。「日本文化を世界に伝えたい」と親方が夢見ているのだ。その夢をも叶えたいとゆばこさんは言う。そのためには日本の伝統文化を知らなければならない。彼女は少ない休日を利用して、八面六臂(はちめんろっぴ)勉強に汗している。「朝から晩まで仕事をしているがために板前は外の世界と触れることが少ない。だから視野が狭くなる。いろいろなことを学んで、知識や教養を身に着けて料理をしてほしい。それがなければ、内面的なことを大切にした料理はできない」。これも親方の言だ。ゆばこさんは「つるとかめ」で、たとえばお品書きに自作の短歌を添えている。この一挙もまた親方の夢を実現する小さな一歩だ。

「私は、和の心を編み上げるようにして料理を作っています。料理には『ほんとうに』心が表われるんです。板前の思いが料理に乗っかっているか否かは、必ずお客さんに伝わります」

ゆばこさんの日本料理に関する哲学

ここで、彼女の料理に関する哲学について聞いた。

「大事にしているのは、食材ととことん向き合うことですね。たとえば、同じ鯛でもそれぞれ個性があって、それぞれが違うんです。刺身にした方がいいものもあれば、昆布締めにした方が活きるものもある。最善の味が出るようにとことん食材と向き合うんです。食材選びから勉強しました」

昔は当然、鯛の良し悪しはわからなかった。だから、毎日丁寧に見た。市場に仕入れに行った際にも、たくさんの魚を見て回った。

「毎日毎日見ていると、だんだん魚が『買って』って声をかけてくるようになるんです。『私、今おいしいよ』って教えてくれる。でも、それがわからない時も多々あるので、その際は食材を見分けるプロに教えを請いました。『きょう刺身を作りたいんですけど、どの魚がいいですか』って。マグロなら、『豊洲の市場でマグロに一番詳しい人は誰ですか』って聞いてその人に教わります。で、実際に料理をしたら、後日『おいしかったです』とちゃんと伝えます。野菜とかも、農家さんから直接仕入れる場合は、作った料理の写真なんかを送って『お客さまが喜んでくださいましたよ』って伝えるようにしています。私の一番の目的は、どこの店よりもおいしい食材を鮮度よく安く手に入れることです。それには市場や農家の人の協力が必要です。だからこそ、彼・彼女たちを大切にします」

ただ一方で、食材があまり良くなかった場合には対処の仕方も変えるという。

「微妙な食材については、それが微妙だったことも正直に伝えます。返品もします。でないと、『ここの店、一番じゃない鯛でも注文してくれる』ってなってしまうんです。そうなってはお客さまに失礼ですから。だから、申し訳ないと思いつつも私はダメだしもするし、返品もします。そうしていくと、『つるとかめ』には変なものは出せないって市場の人も農家の人も思うようになるんです。結果、お店ももっと良くなる。これが私の食材との向き合い方です」

これからの展望について

最後に、ゆばこさんにこれからの展望について聞いた。お店のコンセプト「伝統ある日本の文化を日本料理から 日本人だけでなく世界に伝えていきたい」は、まさに関わりがある大きな構想のようだ。

「まずは世界に日本文化を伝えていきたいです。そのために日本料理を洗練させていきます。また、女性の料理人が長く活躍できる場を作りあげたいとも思っています。これまでの板前の世界には、女性が出産や結婚をして戻って来られる場がなかったんです。だから皆、料理を続けたいと思っていても、去らざるを得なかった。私が知る限りでは、40年続けた人はいません。だけど女性だけの店だったら『産んでくるからよろしくね』って言って帰って来れるじゃないですか。女性のライフステージが変わっても働き続けられるような環境を作るのが私の使命です」

続けて、彼女はそもそも「つるとかめ」があり続けることが一番だと思っていると話を続ける。

「人材育成という面でも、お客さんを絶やさないという面でもそうです。続けることに価値がある。うちが倒れたら女性板前のキャリアの道は切り開かれないかもしれない。倒れるわけにはいきません。私たちがしていることは前例のない取り組みです。続けること自体が道なき道を歩んで、そこが道になるというような、そういう意味を持っているんです」

ゆばこさんは、親方のこんな言葉も胸に刻んでいる。

「女性として、日本人として、人として、地球人として、という4つの顔を持て」

つまり、女性としてどうあるべきか、日本人としてどうあるべきか、人間としてどうあるべきかを常に問えというのだ。しかも、「地球人」という目線になってくると、それこそ国際紛争や地球環境の問題にも目配せするメンタリティが必要になる。この4つの視点で世の中にどう貢献できるかを考えて、日本料理を、ある意味「窓口」として、より豊かな社会を作っていく。これがゆばこさんの願いだ。

これからの「つるとかめ」、そしてゆばこさんに目が離せない。彼女の飛躍は、日本料理界だけでなく、女性たち、日本人たち、そして人として悩む人たち、地球人の視点を養いたいという意識のある人たちの希望になる。今後が楽しみだ。

[「つるとかめ」ホームページ]

[「あなたの自分史、まとめます。」サービスページ]

▼執筆依頼はコチラから▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?