聖地巡礼【深川江戸資料館1】

自分が好きなアニメやドラマなどの舞台や撮影場所を訪ねて歩くことを「聖地巡礼」というんだそうです。

先月(11月)から私もこの聖地巡礼を始めました。

私の場合の「聖地」は落語の舞台。

落語の舞台となった場所や落語に因む場所を訪ね、写真におさめています。

この聖地巡礼を始めようと思い立って、真っ先に「行くべし!」と思ったのが「深川江戸資料館」でした。

ここはまさに落語の「聖地」です。

多くの落語の舞台となる長屋。

今では見ることのできない江戸時代の長屋が忠実に再現されています。

以前にも何度か行ったことがありますが、写真を撮ったのは今回が初めてです。

撮った撮った。

撮りまくりました。

1時間半の滞在で100枚以上撮りました。

とにかく目に入るものすべてが落語の世界なんです。

その100枚をここに載せるわけにはゆきませんので、何枚かを。

各戸の入り口には職業と名前が書かれています。

この政助の商売は「むきみ」。

貝の殻をむいて、中身を売っています。

そのほうが高く売れるんだそうです。

部屋の中です。

四畳半くらいでしょうか。

これが一般的な広さで、ここに一家4人が暮らすということも珍しくはなかったようです。

奥に布団が一組しか置いてないので政助は一人暮らしなのでしょう。

壁際には売り物を入れる桶が見えます。

これを天秤棒で担いで売り歩く、いわゆる「棒手振り(ぼてふり)」です。

「さ、さ、奥へズズッとお入りくだせぇ」

「よせやい、オメェんとこはズッてぇともう裏へ出ちまうじゃねぇか」

床は板張りの上にむしろが敷いてあります。

むしろは自前で、少しお金に余裕があって畳敷きというところもあります。

こちらは於し津さんの家。

畳敷きですね。

障子に書いてあるのは「杵」の絵柄。

三味線の家元の一つは杵屋。

どうやら於し津さんは三味線のお師匠さんのようです。

でも、長屋には三味線を習う人は少ないでしょうから、読み書きも教えているのであろうことが書見台があることから分かります。

真ん中の火鉢の中に鉄瓶があります。

鉄瓶は「こんなに重いんだ」と思うほど、ずっしりと重いです。

この重さを知っていると、

そそっかしい長屋の住人が「手拭いの代わりに鉄瓶ぶら下げて黙って湯ぅ行っちまった」というくすぐりがいっそうおかしみを増します。

秀次の家には何も書いていませんので、通い職人ということが想像されます。

「通い職人」とは大店に通う職人のことを言います。

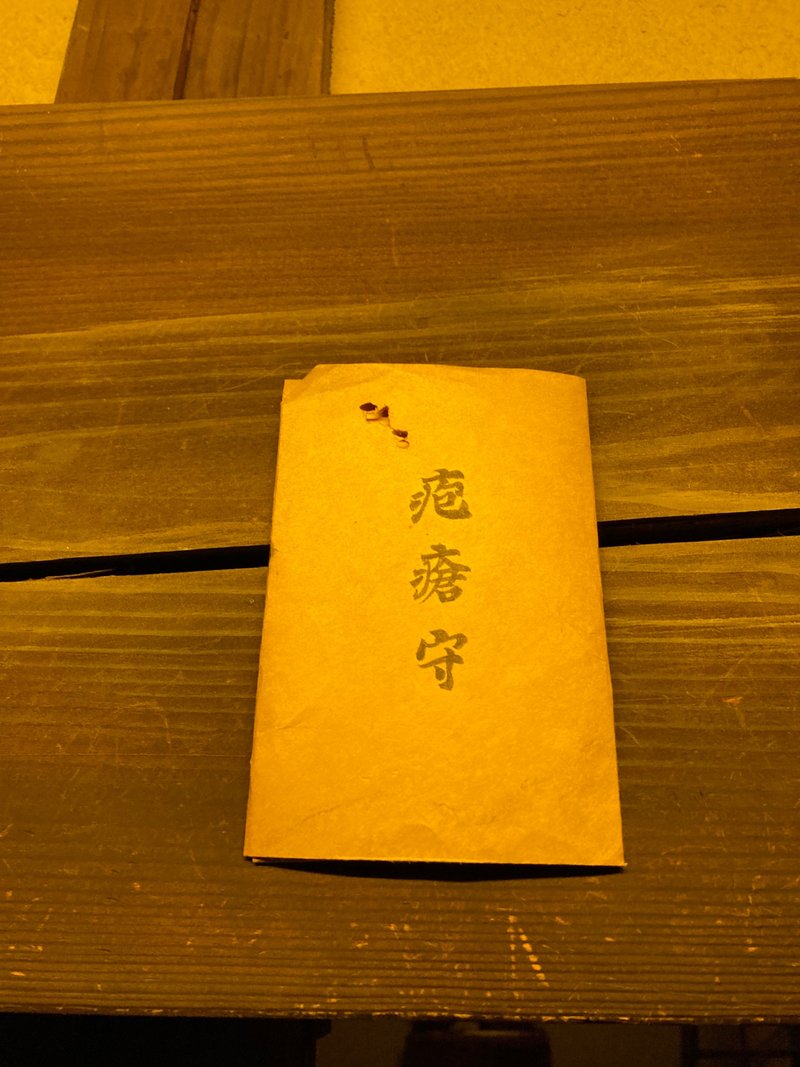

障子にかかっているのは「桟俵(さんだわら)」、あるいは「さんだらぼっち」と呼ばれるもので、疱瘡(ほうそう:天然痘)除けのお守りです。

江戸時代には疱瘡が深刻だったようで、この長屋でも家々の入り口に疱瘡除けのお守りが貼ってあります。

疱瘡は神がもたらすものと考えられていました。その疱瘡神を退治したという伝説が伝わっているのが源為朝(鎮西八郎為朝)です。

「ここは鎮西八郎為朝公の宿です」と表示することも疱瘡除けのお守りとなっていました。

これは風邪除け。

「久松」は留守?

この長屋の主が久松さん?

そうではありません。

江戸時代に「お染久松」という芝居(歌舞伎や浄瑠璃)が人気を博したそうです。

身分違いのお染と久松の心中物語。

また同じ時期に風邪(インフルエンザ)も大流行。

風邪も「お染久松」も大流行りだったことから、風邪を「お染風邪」と呼びました。

そこで、「お染(風邪)さん、久松は留守ですよ。だから入ってこないで」というお守りというわけです。

というように、興味深いこと満載の場所。

それが深川江戸資料館。

落語好きの私にとって、正に「聖地」です。