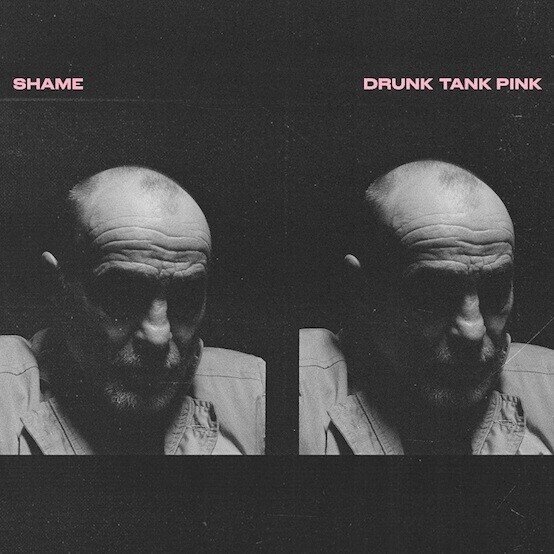

Shame『Drunk Tank Pink』に刻まれた生乾きの感情

サウス・ロンドンの5人組ロック・バンド、シェイム。彼らが2018年にリリースしたデビュー・アルバム『Songs Of Praise』は、あらゆる情動が渦巻くエネルギッシュな音楽でいっぱいだ。性急なグルーヴを生むバンド・アンサンブルはささくれ立った緊張感が漲り、それでいて紡がれるメロディーは親しみやすいものばかり。“One Rizla”や“Friction”などは、ライヴハウスで観客とシンガロングするのに最適なナンバーだ。“The Lick”も、オアシス“Supersonic(1994)的なスケールのでかいメロディーと酩酊感を漂わせていておもしろい。

歌詞も聴きどころたっぷりだ。イギリスを含めた世界情勢の影響が滲む“Friction”から、暗いラヴストーリーを展開する“Angie”まで、題材は実に幅広い。

かつて彼らは、周囲の政治/社会状況が作品に反映されてしまうのは避けられないという旨を語った。実際バンドの公式ツイッターでも、イギリスの現況に対する率直な意見を述べたりと、自分たちのスタンスを明確にしつづけている。筆者からすると、それは労働者の視点が濃い等身大の言葉で綴られており、共鳴できるところも多い。

目の前の生活と社会に文句を言いながら、愛や楽しさを求める開けっ広げな姿勢も隠さない。このような多面的人間性に、日本で生きる筆者は感情移入できるリアリティーを見いだし、来日ライヴにも行くほど惹かれたのだった。

『Songs Of Praise』から約2年。彼らはセカンド・アルバム『Drunk Tank Pink』を世に放った。本作の幕開けは“Alphabet”に託されている。ベースとドラムは前のめりなリズムを反復し、アンディー・ギル(ギャング・オブ・フォー)に通じる金属的な響きを持ったギターは、リスナーの興奮をどこまでも高める。ライヴで映えること間違いなしの良曲だ。

続く“Nigel Hitter”は、音数を絞ったプロダクションが印象に残る。リズミカルで荒々しいギター・カッティングがダンサブルなグルーヴを牽引し、いまにも唾が飛んできそうなほどヴォーカルが近いミックスは親密感を醸す。あまりの近さに、レコーディング・スタジオのコンソール卓に陣取り、バンドの演奏を聴いてるかのような錯覚に襲われる。

“Born in Luton”も耳から離れない曲だ。猛々しいコーラス・ワークが際立ち、典型的なパンキッシュ・ナンバーに聞こえる。だが、注意深く耳を傾けると、騒々しいギター・サウンドの背後でシンセ・フレーズが刻まれていることに気づく。こうした構成に筆者は、2000年代に隆盛したディスコ・パンクを代表するバンド、ザ・ラプチャーを思い浮かべてしまった。

歌詞も当然のように興味深い。たとえば“Alphabet”は、自分の成果に自信を持てない人物が頭に浮かぶ言葉であふれている。いわばインポスター症候群的であり、彼らが得意とするシニカルな視点を深化させたようにも聞こえる。言葉数がそれほど多くないからか、秀逸なワードチョイスのセンスが際立つ歌詞だ。

私たちが生きる世界との共振でいえば、“Human, For A Minute”を代表例に挙げるべきだろう。ダウナーなヴォーカルとマイナー・コードを多用したギターが際立ち、歌詞は人と繋がることへの憧れと執着をうかがわせる。新型コロナの影響で、人との接触が制限されて久しいが、そうした世情とも重なる曲だ。やはり彼らは、生活の背景にある社会を無視できないのだなと、思わず微笑んでしまった。

『Drunk Tank Pink』は、シェイムというバンドが抱える内面を鮮明に映しだしたアルバムだ。勇ましさや不平不満への攻撃性をあらわにしたかと思えば、“6/1”では〈I hate myself, I love myself(私は自分が憎い 私は自分を愛する)〉と歌い、怒りと混乱に塗れた弱気な姿を見せる。こうした消化不良な感情も臆さず記録する姿は、どこまでも正直だ。

そんな作品を生みだすシェイムの音楽に、筆者は何度も手を伸ばしてしまう。《怒りや不満を感じるからといって、常にその想いを抱えこまなくてもいい。そうやって生きられるほど、人という生き物は強くない》。こう囁き、何かとハードな世界でサヴァイヴするための知恵とエネルギーを授けてくれるからだ。

サポートよろしくお願いいたします。