震災から10年、被災地にて考える④

3月10日(水)今日は丸森町から

朝少し通りを散歩して旅館の旦那さんに丸森町の豪雨被害の当時と今のお話を聞く、宿があったのは旧街道沿いで少し高い所にあったため浸水はしなかったとの事、しかしながらほとんど町中が浸水して未だに仮設住宅の方もいれば、町外に引っ越して戻ってこない方もいるそうだ。旦那さんは仮設住宅へ炊き出しボランティアなんかもやっていて、お米を配ったりラーメンをお届けしたりしているそうだ。特に金山地区というところは完全に孤立して流された家も多いとか。

当時の上空からの写真、町中が水浸しになっている

丸森町、旧商店街のシャッター通りがもの悲しい

炊き出しボランティア用の車

川沿いの護岸工事はまだ続いているようだった

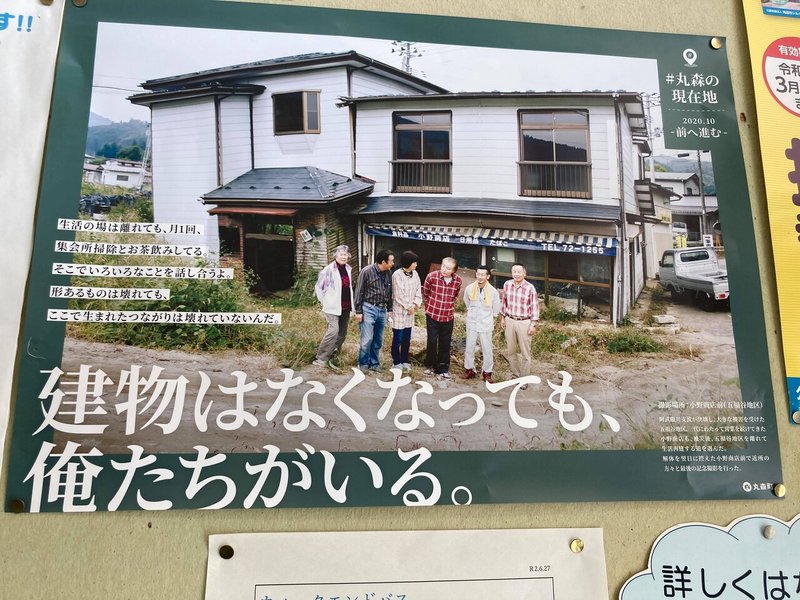

丸森町住民のメッセージ

令和元年10月13日台風19号の被害をもろに受けた丸森町にはまだまだ被災の爪痕が残っていた。日本の地域は少子化高齢化人口減と共に全体的に緩やかな衰退をしているが、それに拍車をかける大規模災害。そこにどう向き合っていくべきなのか悩みは尽きない。個人的には「誰が」と特定せずにそこに住む人が老若男女問わず楽しく暮らし続ける事が一つの答えとは考えている。

丸森町から浪江町へ

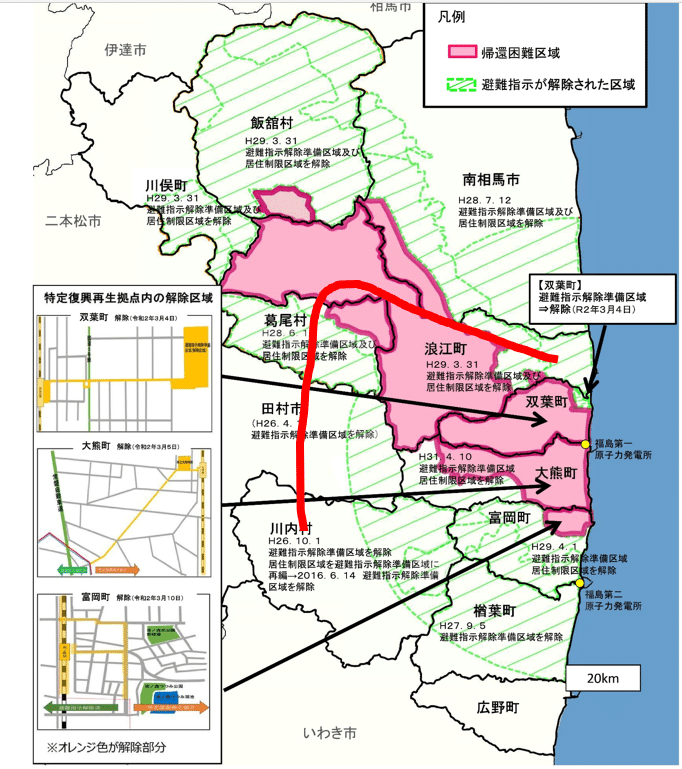

丸森町から常磐道を下り福島原発周辺エリアへ戻る。より原発に近い浪江町に向かった。まずは浪江町の海岸沿い市街地エリアへ向かったのち、帰宅困難区域を通過し、葛尾村、田村市、川内村までドライブした。帰宅困難区域は車で移動できないもんだと思っていたのだけれど、普通に車で移動できるのは行ってみてちょっと驚きだった。今日移動した道を赤線でざっくり示す。

本日の移動ルート

浪江駅前、まだまだ復興中という感じ

駅前のカフェもオープン再開したけれどコロナで休止中のようだった

駅から続くメイン通り、空き地がかなり目立つ

浪江駅前の放射線量計、0.204μSv/h 小高区と比較するとやはり多い

駅にはポケモンの展示があった

お昼は駅から徒歩3分の居酒屋「こんどこそ」でお昼の生姜焼き定食、

料理の一手間が感じられて美味しかった。安部元首相も来たらしい。

道の駅浪江、3月20日オープンらしいトイレだけ空いていた

浪江町~葛尾村~田村市~川内村

帰宅困難地域には布をかぶせた除染土がずらりと並べられていた

浪江町~葛尾村

除染のため表土を引きはがした田畑が続く 浪江町~葛尾村

葛尾村の復興交流館 この辺までくると普通に暮らしている

川内村 かえるとかイワナが有名らしい、近くの温泉にも立ち寄る

宿は小松屋旅館さん、コンパクトで綺麗な宿、女将のおもてなしが丁寧で嬉しい

宿で夜ごはん、めっちゃボリューム満点だった。

あとジャージばっか来てたから綺麗な浴衣借りれるのが地味に嬉しい

巡ってみて感じた事

風の流れもあって浪江町は山間部の広範囲に放射性物質がまき散らされたようだ。主要な道路は運航できるのだけれど、山間部の集落はいまだに帰宅困難エリアで行き来ができないところも多かった。削られた棚田の景色を見ていると昔は綺麗な場所だっただろうなーと想像する。ちなみにDASH村もこの辺にあるという話を聞いて、これからどうなるのかなーなんて考えたりもした。除染中の山間部は0.26μSV/hくらいまで放射線量が上昇していた。葛尾村までくると放射線量計が設置されておらず、あまり気にしていないのか、気にしないようにしているのかどっちなんだろう?と気になった。交通整備のおっちゃんとかもマスクなんかしていない人もいた。市街地と比べると、「復興」や「頑張ろう」という雰囲気は少なかった。地域性なのか入ってるお金や企業の問題なのかはわからないがともかく雰囲気は全然違った。葛尾村でやっている葛力創造舎さんの取り組みは面白そうだなと感じたところだ。(※リンクは後述)300人でも幸せに生きれるコミュニティづくりというのは地域に普遍的に必要な価値観だと私自身も考えるところである。ここの宿が取れなかったので残念だがまたいつか出会う気がする。

川内村に到着してから女将さんに少し話を聞いてみると、川内村は村役場周辺の中心エリアが、かなり早い段階で戻ってこれたとの事だった。8割以上はもう昔に戻っているだろうとのお話だった。ちょっと場所が違うだけで全然被害もその後の影響も違うもんなんだなぁと改めて実感。今の宿はできてから60年くらいで、震災後リノベーションして再開したようだ。

温泉施設にはイワナのお土産なんかも普通に売っていたが特に放射性物質については明記されていない、汚染されていないのはもう当たり前なのだろうか。調べてみたら検査もしているし、基本は養殖なので問題ないらしい。基本的にこの辺は日常が戻ってきておりどちらかというと風評被害の方が怖いのかもしれない。

今日巡ったところの被災とか今とか

浪江町の避難指示について

平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出されていた避難指示は、平成29年3月31日、「帰還困難区域」を除く区域で解除されました。浪江町内は、平成25年4月に空間放射線量が低い順に、A避難指示解除準備区域、B居住制限区域、C帰還困難区域が指定され、A・B区域では日中の立入りが可能となりました。それ以降、A・B区域については、除染・インフラ復旧・生活基盤の再生を集中的に進めた結果、平成29年3月31日に避難指示が解除されたものです。C区域については避難指示が継続しているため、引き続き居住できません。福島第一原子力発電所から浪江町までの距離は、最も近いところで約4km、浪江町役場までは約8km、津島支所までは約30kmです。A区域にある浪江町役場の付近の空間放射線量は、およそ0.1マイクロシーベルト毎時です。

浪江町の人口と帰還

大震災当時の人口は、約21,500人でした。現在の住民登録数は約17,000人です。浪江町内には約1,500人が居住しています。その他の町民は、現在も町外での避難生活を続けています。避難先は福島県内が約7割、県外が約3割(45都道府県)で、福島県内の仮設・借上げ住宅には、現在も約20人が居住しています。町は、町民の交流や戸別訪問を通じて、生活再建を支援するため「復興支援員」を福島県内外に配置しています。令和2年9月に実施した住民意向調査では、「戻りたいと考えている」が10.8%、「まだ判断がつかない」が25.3%、「戻らないと決めている」が54.5%となっています。

浪江町HP

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/namie-factsheet.html#:~:text=%E7%94%BA%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%A7%E8%A7%A3%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

葛尾村と葛力創造舎の取り組み

葛尾村は震災後から村全域が避難区域となりながらく居住制限区域となっていた。平成28年6月12日に居住制限が解除された。震災前も1,500人しかいなかった村の人口は、避難指示解除後100人まで減り、将来も300人程度と見込まれています。いずれ消滅すると思われてしまう規模でしょう。しかし私たちは、300人の村でも人々が幸せに暮らしていける方法を模索すべきだと考えます。そのためには、地域の資源を使って事業を起こし、収益をあげて地域に再投資する仕組みをつくること。そして、その循環を可能にする人材を育成することが必要です。

葛力創造舎:https://katsuryoku-s.com/

原発事故と川内村

川内村は、地盤が安定しており、東日本大震災そのものによる被害は少なかったのですが、福島第一原子力発電所から20~30km圏内にあり、2011年3月16日に全村避難となりました。しかし、事故当日の風向きの関係か、放射能性物質の飛散が比較的少なく、村全体の放射線量も全体的に低いことが後日、明らかとなりました。放射線量が全体的に低いこと、原発の爆発性が低くなったことで帰村を決め、2012年1月には他の自治体に先駆け、いち早く帰村宣言を出しました。

https://www.kimidori-corp.com/kawauchi

3つの地域を見比べて感じる事

やはり戻れるまでの期間が長くなればなるほど人が戻ってこれなくなるというのが現実的な話だろう。5年もたてば新しい仕事も暮らしの拠点もできてくるだろう。その間誰かが自分の生活をすべて面倒見てくれるわけではない。そういう意味で長い期間生活できないエリアを作った原発事故の禍根というのはかなり大きい。復興の終着点がもし以前の人口まで戻る事なのだとしたら、数十年がかりの話になるだろうと感じたところである。

放射線量の考え方について

書くのを面倒くさがって長らくまとめずにきたが、自分の中で整理するためにも書いてみる。結論から書くと年間1ミリシーベルトの追加被ばくを超えなければ健康の被害はないであろうというのが概ねの水準。で放射線量計的には0.23μSV/h以内ならそれを満たすというお話。基本的には原発事故で各地に飛散した放射性物質が未だに土地空間に残っていてそれが放射線を発生している。海からの風で流れてとどまった先の山間部には未だ多く残っており、それを除くため表土をはいで除染を行っている。半減期もあるので時間がたてば徐々に減少はしていく。ちなみに普通に生活していても2.1ミリシーベルトは被ばくしており、1ミリシーベルトは宇宙空間で一日に受ける被ばく量ともいわれている。

また原発作業員は現在は1年間で50ミリシーベルト、5年で100ミリシーベルトに抑える事とされている。事故直後はより過酷な環境での対応に当たっていたそうだ。この辺は暗い話が多く、未だに一般に公開されている線量基準への不信感の温床になっているように思う。だが、被ばく自体は原発でだけで起こる事ではなく正しい知識を持ってむきあっていきたい。

参考

https://ablab.space/space-medicine/space-radiation/

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/radiation/view/men.html

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hoken-hoshasen-kikakukanri/bosai/bosaikiki/shinsai/hoshano/hosha/documents/36632.pdf

食品の放射線量測定

原発事故で主に飛散したとされる放射性物質はヨウ素131、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90の4種類との事で、半減期が30年あるセシウム137が結構くせ者のようだ。一斉調査で水道などを含めこの4つについては一通り調査している。放射線を出す力つまり「放射能の単位」ベクレルではかる。一応飲料水には10ベクレル/kg、農作物は100ベクレル/kgというのが食品の基準になっているようだ。出荷基準となる放射性物質を測定するときは、セシウムを基準に考える事が多いようだ。仮に、100ベクレルのセシウム137を含むキノコを日本人のキノコの平均摂取量である17・6グラム、1日食べたとすると、内部被ばく線量は約0・05マイクロシーベルト、1年間毎日食べたとすると約20マイクロシーベルト(0・02ミリシーベルト)内部被ばくすることになります。

被ばくや汚染についてまとめ

調べるとめちゃくちゃ丁寧に調査しているし、理論的には全く人体には問題がなさそうという事が分かった。だがしかしこれは「理論的には」というお話である。福島での原発事故自体が人類にとってほとんど未知の出来事なので、想定外の事だってありうるだろうと言われたらまぁその通りだろう。発がんリスクとかだって人それぞれなはずだし、丁寧にやっているといっても全知全能の神様が網羅的に調査しているわけではない、壮大な人体実験という残酷な考え方もできる。あと例えば避難指示が解除された土地で自家用野菜を作って自分で楽しむなんてのには不安がいっぱいだ。たまに来るだけならともかく、住んでいれば想定外の被ばくリスクだってないとは言い切れない。食品にかかわるすべての人に罪はないが、この不信感はここまでの過程を見ていても実態を見ても拭い去れない。個人的には被ばくするというのは人体にとって未知の変化の力が加わるという風に捉えている。ただ未知の物事を怖がる一方で僕らがなんとなく当たり前に食べているスナック菓子とか清涼飲料水、添加物だらけの食品にも目を向けるべきかもしれないとは思うところである。いずれにせよしっかりとした知識が前提にあって各々が判断すべきと思う。

賠償金や復興の財源とかについて

被災した方への一律の給付金、帰宅困難区域の方への毎月の給付金、家屋や土地、仕事を失った方への賠償金。災害の保険や支援等。調べてみれば見るほど多岐にわたる。被災した人たちの奪われたものは帰ってこないかもしれないが、その陰で「お金もらって好きな所に移住出来てよかった」、「復興需要で実は儲かっている」そんな人もきっといるのだろう。まーこの話だけで本を書けそうなくらいボリュームがあるので、現状の抽象的な情報で考えてみようと思う。

沢山お金をもらって半数以上が、もう帰る気がないと言っている地域にはたして豪華な施設やインフラは必要なのだろうか?新しい地域づくり町づくりの考え方やグランドデザインが必要なように思う。どこの地域もそうだがゼネコン関係の利権は大きいように感じる、ゼネコン自体が力を持つことは災害大国の日本にとってレジリエンスを持ち続けるために重要と思うが、あまりにも何の反省もなく道路や施設を作りすぎてはいないだろうか?

被災した方の感情に寄り添いつつも、不都合なことはお金で解決。でその財源を担っているのは実は全国民の税金である。原発事故の幕引きのためのお金は引き続きかかる、これは仕方がないがやらざる負えないので、そこからの反省を未来に繋げるべきだろう。地域の復興については現在進行形でどうするかは選べるはずなので、本当は全国民が注視し復興の地域づくりへ参画すべきなのではないだろうか。地域づくりはそこに住んでいる人以外とも一緒に取り組めるというのをここでこそ実現すべきとそう感じ所である。

TEPCO 賠償金のお支払い状況

https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/results/

福島原発事故の賠償実績、4人世帯で9000万円

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2504L_V21C13A0PP8000/

復興予算、総額38兆円 インフラ再建、人口流出で誤算も―東日本大震災10年

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021030800778&g=eco

復興特別税について

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A9%E8%88%88%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%A8%8E

子どもたちのためにというスローガンへの違和感

ちょっと震災の話から離れるが、街中で見るパンフレット、政治家のポスター、人から聞く話にも「子供たちのために」、「若者のために」というスローガンを何度か見かけた。個人的には最近は少しこのスローガンがしんどいなと思う事が多い。例えば高校生までの人口って地域によるだろうが、1割2割くらいのところもあるだろう。田舎において若者は希少種なわけだ。それは本能的な感情で共感しやすく各々が善意によって動いているのだと思うが、大多数の大人から「君たちのためなんだよ」と衆人監視され続けるのって実はかなり暴力的なことなんじゃないかと思う。私自身結婚もしていなければ、子供もいないからそう思うのか、まだまだ若者のつもりだからそう思うのかよくわからない。65歳以上が2割を超えてくる「超高齢社会」において社会を作るのは大人であるのだから、希少な「子供たち」に未来を依存せず自分達が楽しく生きるすべを得るべきではないだろうか。地域で楽しく暮らしていくためのマインドセットとはどんなものかこれは今後も考えていきたい・

今日はのんびりと心地の良い旅館で書いているので、長めに書いてみました。大体の疑問にざっくりと回答を見出したが、気づけば4時間位書いていてなんだか疲れた。ここまで読んでくれてありがとうございます。明日以降もこうご期待ください。スキやコメントしてもらえるとモチベが上がるので是非お願いします✊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?