震災から10年 被災地にて考える③

今日も小高パイオニアヴィレッジさんから

3月9日(火)、パイオニアヴィレッジには2日間いたのだけれど、結局タイミングが合わずスタッフや滞在している方とご飯に行ったり話す機会がほとんど無かったのがちょっと残念だった。スタッフさんに声かけてみたり、ちょこちょこ開放的なコワーキングスペースで作業していたりしたけれど、みんなパソコンで作業している感じと身内感が強く何となく寂しかった。

南相馬市博物館へ

ともあれまずは朝一で南相馬市博物館へ向かった、南相馬の震災10年の企画展示をしているとの事だったので、一体どんな展示がされているのかとても楽しみに足を運んだ。

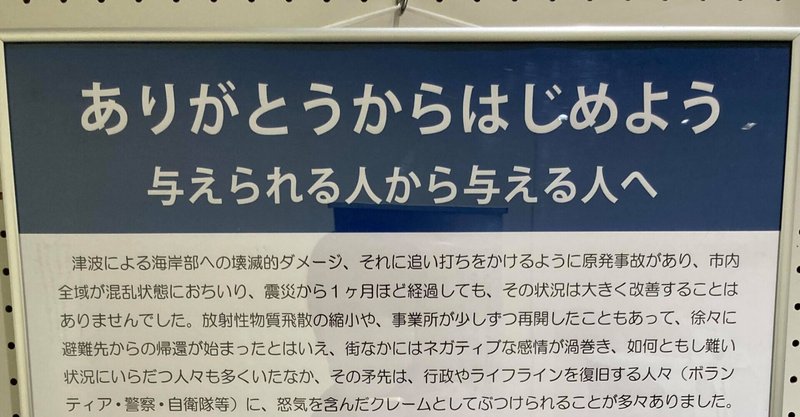

博物館前のポスター

行ってみての感想

当時の混乱とか悲しみとか、愛憎入り混じったぶつけようのないような感情がそのまま記録されている、そんな想いのこもった展示だった。一緒に小学生の社会科見学の団体がいたのだけれど、学芸員の方が地域に伝わる偉人の話を語ると共に「今度は皆さんがこの地域を立て直す人になっていってほしい」というような話が聞こえてきて、震災を乗り越えて今に至る現地の方の想いは熱く力強いと感じた。私自身は展示を眺めていて本当に色んな気持ちが込み上げてきたので、興味を持った方は是非足を運んでみてほしい。

常設展示で一番最初に出迎えるのは野馬追、街並みの景色や市街地の縦長の区画を見ていても鎌倉時代位からの文化が色濃く見える。

震災から1年後、当時の小学生のコメントを集めた企画展の抜粋、生々しくもリアルな言葉が並ぶ。

取り戻そうとするだけでは不十分で未来を考える必要がある

市が独自にyoutubeでの現状を発信、当時避難していた人は相当な不安の中にいただろう。

津波の威力を物語る展示

葛藤の中でもありがとうから、与えられる人から与える人へ

ありがとうからはじめよう

外から見ると不安や不信しかないが、原発事故の除染や放射線量の調査というのは実はかなり緻密に行われている、これについてはまた改めて書いてみようと思う。

唯一津波被災した学校での九死に一生エピソード、後ろには黒板に残された先生から卒業生への手書きメッセージが残っており、涙を誘う

企画展を見た後で・・・

改めて展示を見てから復興の取り組みや景色を考えると色々と頷ける事が多い。失ったものは多く補償や賠償のお金が注ぎ込まれたとしても、色んな施設が出来たとしても、取り戻せないことの方が確実に多い。誰が悪いといいたくなるところだが、それでも未来に向かって前向きに考えている取り組みが色濃く反映されているようにも思う。外から見ているとあらぬ疑惑や不信ばかりが募るが、現地で実際に見聞きして生まれる感情は外で得るものとは全く違う事に気づく。

一番収穫だったのはこの企画展に合わせて作られたという記録誌を購入できたこと、震災の様々な面での内容を網羅した分厚い本でお値段1000円。初日に書いた疑問についてはほとんど解決してくれそうだ。特に除染の現状やお金の話、これからの課題等これは抜粋して後日書いていこうと思う。

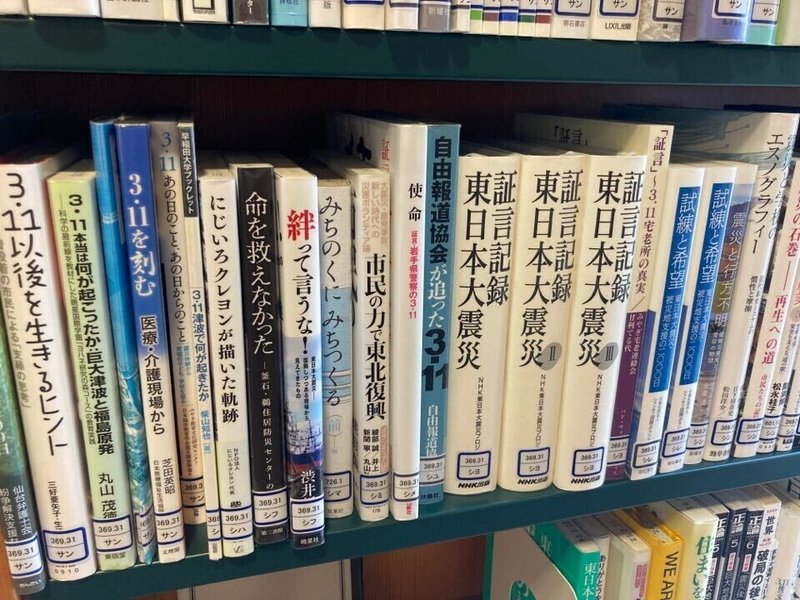

南相馬市立中央図書館へ

その後相馬市中央図書館へ行ってみる。特に企画展のチラシ等はなかったがきっと震災コーナーがあるだろうと思って足を運んでみた。

かなり充実した図書館

書棚3面にわたって震災関係の本がずらり

絆っていうな!という本に目を惹かれてパラパラ読んでみたりする。

真面目に一通り目を通そうと思ったら最低でも3カ月くらいかかりそうだなと率直に感じた。博物館の展示とは違ってここにある本は、地域内外、一般の方が書いた本から専門家が書いた本まで様々なので、それぞれ論じる事の温度感や立場そして終着点が全く異なっていたりする。それは普段ニュースとかで外部で伝えきく情報と受けた感覚は近く、すべてに寄り添うのはきっと不可能だろうと思う。立場の違いで正義や真実は異なるかもしれないが、やはり本当に地元の人や当事者が語り継ぐ歴史や守りたいと思う物事こそ大事にすべきと改めて感じた。

途中軽食を取りに寄った道の駅南相馬でも、当時と今を比較する写真展があった。こうして並ぶと驚くほど再生している。

海岸沿いを巡る

実際に物理的な被害が多かったのは津波があったエリアだろうと考え、南相馬市の海岸沿いを車で巡ってみた。個人的には本当に未来の世界って感じを受けた。ソーラーパネルが一面に立ち並び、ロボット研究所があって、その一方で松の植林や農作物の試験栽培が行われている。最近サイバーパンク2077という最新のゲームやっていたのだけれど、郊外の景色は似たような感じだったなぁと思う。被災してまっさらになってしまった場所にかつてない景色が芽吹くのには何となくワクワクする。もし個人的に南相馬市の地域おこしをするなら、SFに寄せていくだろうなーとそんな想像をする。広大な敷地を管理するロボットたち、自然と機械と人の共存。また海産物や農産物もいくら安全の確認確証をといっても不安や不信が拭い去れない。それならと、植物工場があって、人工肉工場があって、それを地域の名物にでも据え置いて、、もっと最新のSFの世界を研究する必要がありそうだが、個人的にはどちらかというと希望を感じるばかりである。まぁ実現しようとすると様々な問題や課題は暗い話もあるだろうとも思う。

海岸近くにあるロボットテストフィールド、遠くに自動芝刈り機が見える。特に観光地ではないが取り組みにはとても興味をひかれた。

一面にソーラーパネルが広がる、津波で流された後は電気の畑になっていた

すぐ隣で防風林の松の植樹をやっていてギャップがSFチック

一方では試験栽培的な取り組みも徐々に始まっている

海岸沿いの護岸工事は一通り終わっている様子

風力発電も出てきて、さながら展示場の様相

丸森町へ

夕方からは北西へ一時間程度移動して丸森町へ、丸森町は東日本大震災というより一昨年に起こった台風19号の豪雨災害の被災地であり、熱中小学校のご縁もあり行かねばなと思っていた。少し前に丸森熱中小学校の曽我さんと今度運営の話等を聞きたいというお話いただいていたことを思い出し、前日に急遽連絡を取ったところ宿と宴会まで設定してくれて丸森町へ向かった。大変ありがたい話である。

近くのカフェペルシッカさんにてコーヒーをいただきながら今日の資料をまとめる

今日の宿は素泊まりの宿 SANGEさん

近くのいい感じの居酒屋桜坂さんにてお酒の場を設けていただいた

丸森の豪雨被害の話や現在、あとは丸森熱中小学校の関わりそんなお話をお聞きした。私からは高畠熱中小学校の設立経緯とか運営のお話をさせていただいた。まだ仮説住宅に住む人は結構いる事、水害は多いが一昨年のは相当ひどかったという話、災害復興にコロナにわかりやすい課題がたくさんある中で成果の見えにくい「生涯学習」の取り組みをどう位置付けていくか難しい所だと感じた。地域にはややこしい話も多いので、地域で未来の絵を描く人、ご縁を繋ぐ人の重要性を改めて考える。取り組みの形はともかく、同じ志を持って学ぶ人の繋がりが広がっていってほしいと願っている。

明日は少し丸森町を巡って、葛尾村、川内村辺りを巡ってみようと思う。

ほろ酔いでちょっと寝ながら記事をまとめている午前1時過ぎ、おやすみなさい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?