端午の節供、何する?

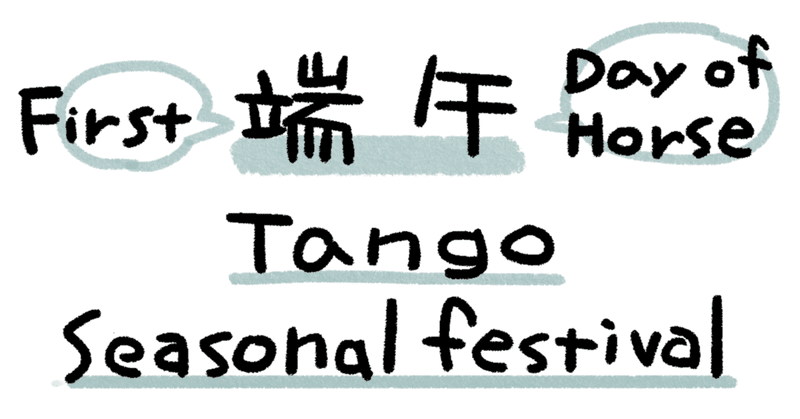

画像は端午の節供を英訳を考えたもの。

中国では端午は「ドラゴン型のボートで競争する祭り」なのでDragon Boat Festivalと訳されるのですが、日本だと男の子の祝いだったりこどもの日だったりするのでBoy celebrationとかChildren's dayになることがあります。もちろん文脈によってはそれで問題ないと思います。

しかし!端午とは元々「最初の午の日」という意味。そして節供はいわばseasonal festival。

つまり本来の端午の節供に言及する場合は、Festival of the first horse dayが端午の節供の英訳になるのでは…?????(すごく適当なことを言っているので、間に受けないでください…)

昨日はGWに祝日が集まってるのってどうしでだろう?という話をしました。

その中で紹介した国会会議録(第2回国会)の中で、「祝日には行事や食べ物が付随しないとただの休みになってしまう」という発言がありました。

これは本当にそうだな〜と現代に生きる私も思います。

実際、GWの他の祝日が「はて、何をしたらよいか」と悩んでしまうのに対して(もちろん、どれも思考や行動ののきっかけになるものではあるのですが!)、こどもの日は昔から「子供の成長を願う」という意味がありますし、さらにそれ以前、端午の節供だった時代は厄祓いの意味があったといいます。

何より、日本食がユネスコに登録された理由の一つでもある「年中行事との密接な関わり」があるのです!

「和食」の4つの特徴

(4)正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

ということで端午の節供が近づくと、

・ちまきをどこで調達するか

・柏餅はどこのものを食べようか

などと思案してワクワクしています。

また、菖蒲湯に浸かるという風習も好きなので葉菖蒲がいつから店頭に並ぶかも気になりますね!

どれも、だいたい近所のスーパーで揃うのも嬉しいところ。

行事の浸透力を感じます。

こどもの日と端午の節供が同じ日じゃなかったら、ここまで浸透しなかったんじゃないかなあ、とまで思います。

さらには、厄祓いの行事だった時代に宮中で行っていたという「薬玉(くすだま)」も気になるところです。

聞くところによるとおめでたいときに割るくす玉の元になってものなんですって。

どうやって作るのか、香りがするものなのか、その辺りも調べてみたいところです!

そうそう、こどもの日・端午の節供といえば鯉のぼりや五月人形も欠かせませんね。

私は仕事部屋に、たいへん手軽なものなのですが小さい鯉のぼりを飾りました。立体的になるポストカードもかっこよくてオススメです。

身近な子供を祝ったり、かつて子供だった頃に思いを馳せたり、おいしい食べ物をいただきながら、こどもの日をお祝いの気持ちで迎えたいと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました! 趣味の暦活動です。スキやシェアやコメントやフォローなど、とても励みになります。