はじめてのケータイ(カルマティックあげるよ ♯181)

(文:KOSE)

2020年のある日、部屋を整理していたら、昔使っていた携帯電話が棚の奥から出てきた。

ソニー・エリクソン製のA1101Sという機種である。

契約したのは大学2年生の頃。人生で初めて買ったガラケーだった。

とっくに現役の通信機器としての役目は終了しており、もう電波をキャッチすることはできない。かつて白銀色だったボディも経年劣化によりすっかり黄ばんでしまっている。

それでも若かりし日々の思い出が詰まった物であるため、手放す気になれずひっそり保管していたのだった。光陰の悪戯のせいで危うく自分でもその存在を忘れ去ってしまうところだったけれど。使用による無数の傷と剥がれは青春時代の刻印である。

幸い充電アダプタも合わせて保管していたので、久々にコンセントとつないで電源をつけてみた。劣化しきってつかないかもな、という僕の不安を余所に、A1101Sはチープなアラート音を鳴らすと共に長い眠りから目覚めたのだった。

液晶画面は生きていた。しかし、さすがに内部の経年劣化のせいか表示される画面は波を打つように歪んでしまっていた。それでも目視で把握できる限られた情報と、使い込んでいた頃の古い記憶を頼りにジョグダイヤルとボタンを操作し画面をあれこれと切り替えてみた。アドレス張、データフォルダ。歪んではいるが覚えのある文字や画像が液晶の海に次々と浮かんでは流れていった。それらを見つめているうちに、僕の心の中にかつてこの携帯電話を使っていた当時に起こった様々な出来事と、その時の気持ちが生々しく蘇ってきた。優しい言葉も、不安に陥れるような言葉も、日々この携帯電話は届けていた。僕の元にも、そして相手の元にも。

エッセイの一片として、今回はこの携帯電話を手に入れた日のことを書く。

大学2年生の時の初夏。

僕は講義に課題、サークル活動などに追われる学生としてそれなりに充実した日々を送りながら、

「そろそろ携帯電話を持たなきゃなあ…」

と思い悩んでいた。

当時はまだスマートフォンが世に誕生する数年前。フィーチャーフォンが最先端の通信デバイスとしての栄光を独占していた時代だった。スマートフォンが普及した後それらと比較する目的で生まれた「ガラケー」という単語もない当時、携帯電話はもっぱら「ケータイ」とカタカナ文字で世間では呼ばれていた。以後、この記事でも時代に敬意を示し「ケータイ」の表記で統一することにする。

なぜ僕は「ケータイ」が欲しくなったか?

厳密にはその当時既に個人で携帯できる通信機器は所有していた。

そう書くと紛らわしいが、それは「ケータイ」ではなかった。PHS、当時では「ピッチ」と呼ばれている通信機器だった。ケータイとPHSの違いについてここで説明するのは省くので、知らないが気になるという方はお手数だがご自身で調べていただきたい。

そのPHSは大学に入学した時、学校側の指定で購入した物だった。

PHSも含めれば、これが僕が初めて人生で所有した「自分自身の通信デバイス」だった。

どうして学校がPHSの販促などしていたのか?僕らが通っていた大学は当時世を取り巻いていたIT化の波に乗ろうと、学生達に対しノートPCとPHSを指定のカタログの中から購入させ、それを使用した授業を必修として受けさせる事業を展開していたのだ。

「ノートPCはわかるけど、なんでPHSも必要なの?」

という疑問にお答えすると、当時はまだWi-Fiが一般的に普及しておらず、PCを無線でオンライン状態にするための端末の一種としてPHSが使用されていたのだ。PCとインターネット接続機器としてのPHSをセットで購入させるわけである。僕が大学支給のカタログの中から購入したPHSはパルディオ611SというNTTドコモが販売していた機種で、PHS本体にCF端子があり専用のアダプタを間にかませることでPCに接続させ、オンラインの通信ができた。この最中はノートPCの側面にPHSがそのままブッ刺さっているような外見になる。PHSは2021年1月を以ってサービスを終了してしまったので、もう世間でこの光景を見ることもないと思われるが、当時の感覚では先進的なシステムだった。

「どうです!このシステムを学生全員が備えれば、学内でも自宅でもお外でもノートPCを無線でオンラインにつなげられて、バリバリ研究も作業もできるんです!うちの大学って進んでるでしょ〜?」

というのが大学側が主張したいセールスポイントだったのだろう。

PCとセットで購入したPHSはもちろん電話として単体でも利用できる。

しかし時代に沿ったコミュニケーションツールとして重大な欠点があった。それは「Eメール」についての機能の問題である。

LINEやSNSが世間に普及する以前の時代、若者のコミュニケーション手段はケータイを媒体としたEメール、「ケータイメール」が主流だった。

ちょっとした挨拶、連絡、ジョークなんかを、絵文字や顔文字と合わせて相手のケータイに送る。文字を送るだけだから通話するのと違って軽い気分でできるし、送信ボタンを押すまでどんなメールを送るかじっくり考えることもできる。電波に乗せられたメールが受信者のケータイに届くと、着メロの再生やバイブレーションと共に、画面上に通知が出る。メールを開き読んだ側は相手の気持ちを想像しつつ、自分なりに捻ったレスポンスをメールで返す。こうしてテニスのラリーのごとくメールのやり取りが続いていく。この行為によって発生する引力が若者同士の心を惹きつけあい、心理的な距離を縮めていくのだ。

手のひらにおさまるケータイの画面の中で繰り広げられる、文字を駆使したコミュニケーション・ゲーム、それがケータイメールだった。そしてそのゲームを制する者がイケてる輩として君臨できる時代だった。ゲームに勝てば交友関係はもちろん恋愛も軌道に乗る。気になる人との距離を縮めるにはケータイメールがいちばん!というトレンドの風が吹いていた。あの頃に若者向けの雑誌を捲ると『意中の人の心を掴むEメール講座』みたいな下心を刺激する特集記事はいくつも見かけたような覚えがある。

しかし大学側が指定で販売していたPHSは、どれもがそのメール機能においては時代遅れであった。メール機能こそあるものの受信の通知機能がなく、いちいちセンター問い合わせを行わないとメールのダウンロードができない機種。もしくは更に古いタイプでメール機能そのものがついていない機種。前者は若者同士のコミュニケーションにおいて重要な「スピードとタイミング」においてコントロールが不可能だし、後者はそもそもEメールというゲームの土俵にすら立てない。ちなみに僕の所有していたパルディオ611Sは後者だった。

大学指定のPHSはそういう事情もあって、時流に敏感な学生達からは大不評だった。

↓参考『友情のはじまりは(カルマティックあげるよ ♯54)』

通話代や通信代を大学側が負担してくれるならまだいいものの、大学構内に設置された無線LANに接続しない限り、100%学生負担であった。なので入学からそう月日が経たないうちに、PHSの契約を自ら解除して自分好みのケータイを自身で契約する学生が増え始めた。実はPHSを契約解除しても端末さえ持っていれば学内の無線LANには繋げられるので、授業で使うのには困らないのだった。そのノートPCを使用した必修の授業も「はいワードを使ってみましょう、エクセルを使ってみましょう、フォトショップエレメンツを使ってみましょう」みたいな、アプリの基礎だけ習って1年生の前期数ヶ月で終わってしまうカリキュラムだったので、秋を過ぎた後期からはほぼ大半の学生が大学側指定のPHSから自身お望みのケータイへと移行していた。自宅でPCを使いたい人は学外のプロバイダと契約して回線を引いていた。大学側が推していたあのパッケージ販売は一体何だったのだろう?振り返ってそう思う。

さて周囲はそんな状況だったが、僕自身はさっさと解約してしまうことになんとなく後ろめたさがあり、もともとマイペースな性格もあって、しばらくはPHSを使い続けた。そもそも人生で初めて手に入れた携帯通信機器だったので、入手したばかりの頃は嬉しかった。

しかし使い始めてから1年も経ち2年生に進級した頃、さすがに飽きが来始めた。世間でもPHSはとうに需要のピークを過ぎており、コスパと機能で上を行くようになったケータイの人気に押され気味であった。使っていたパルディオ611Sの小さなディスプレイはテキストと記号しか表示できないモノクロの仕様で、画像やムービーも表示できるフルカラーのディスプレイが当たり前となっていた当時のケータイと比較しても、明らかに時代遅れだった。

テレビでは携帯電話のCMがバンバン流れていた。新プランや新機種の紹介と共に、オシャレな俳優や女優が街中や旅先で颯爽とケータイを使いこなすシーンが流れる。テレビドラマでもケータイは画面を彩る小道具だった。人物のクローズアップと共に映る、都会的でスマートなデザインのケータイ。

思い返せば当時はケータイバブルとも呼べる時代だった。携帯電話という商品ジャンルの発展期であり、各メーカーはこぞって機能やデザインに趣向を凝らした新機種を次々に発表していた。それはメディアを通し洗練されたイメージとセットで市場に売り出され、多くの人々を魅了しては消費されていった。ケータイはコミュニケーションを取るための機能的なデバイスという枠を超え、個人の生活を視覚面で演出する重要なファッションアイテムとして世に君臨していた。精密機器である故決して安い買い物ではないはずなのに、毎月のようにしょっちゅうケータイを買い換える敏感な人もいた。

時流に流されるのが好きではない僕は、しばらくはそんな狂乱騒ぎを冷めた目で眺めていたものの、やはり若さ故の好奇心が働いたのか、時が経つにつれだんだんと「ケータイ」と「ピッチ」の間に張られた境界を越えてみたい気持ちが強くなっていった。

「あっちの世界は楽しそうだなあ…」

羨望の気持ちもあったが、このままだと本当に時代に取り残されてしまうのかもしれないという恐怖感も生まれつつあったと思う。

そんなある日学友のコーダイと話していた時、「PHSからケータイに乗り換えるべきか?」という悩みを相談してみた。新しい物好きなコーダイもとっくにケータイへと乗り換えていた一人だった。柔道で鍛えた逞しい体格に耳の近くまで伸びる顎髭をたくわえ、一見学生とは思えない風格の持ち主だった彼は、持ち前の渋い声で淡々と僕の相談に答えた。

「早くケータイにした方がいいよ、コセ。もうみんな約束とか色んなやり取りもメールでするのがさ、当たり前になってるじゃん。メールもできないようじゃ彼女も作れんぞ?」

情けない話だがコーダイの「彼女も作れんぞ?」という最後の一言が決め手となり、僕はケータイを手に入れる決意をしたのだった。フリーだった僕は彼女が欲しかったのだ。

さていざケータイを手に入れようにも、どこのブランドのどんな機種がいいのか、僕には見当もつかなかった。当時主流だった携帯電話のブランドはNTTドコモ、au、後のソフトバンクの流れを汲むJ-PHONEの3つである。ケータイを手に入れるならこのうちのどこかと契約を結ぶ必要があった。使用しているPHSはNTTドコモとの契約なのでドコモのまま機種変更しても良かったのだが、せっかくだからブランドごと1から検討しようと思った。

ただ資料だのなんだの取り寄せて調べるのもモノグサな自分にとっては面倒に感じられたため、まずは身近な友人に聞いてみることにした。ターゲットとして選んだのはエツとメルモである。

エツは同じ映像コースで学ぶ学友、メルモは学科は違えど僕とエツと同じ映画製作サークルに所属する同学年の学生で、入学間もない頃から馴染みの仲であった。そしてエツとメルモは恋人同士であった。1年生の夏頃から付き合っており、学内でも2人一緒にいるのをよく見かけていた。僕は馴染みの仲という立場上2人と行動を共にすることが多く、さながら恋愛ドラマにありがちな茶目っ気はあるが色気はない3枚目の友人モブキャラのようなポジションであった。

当時2人ともとっくに自身のケータイを所有していた。僕の中でエツは情報通で分析好き、メルモはやや不思議ちゃん系の性格なれどお洒落で流行にも強いというイメージがあり、ケータイについて質問するのにちょうどいいと思ったのだ。まあ先述のコーダイに聞いてもよかったのだが、コーダイは比較的モノに対して高級志向を求めるタイプだったので僕の感覚やお財布事情と合わないだろう、という懸念があったためスルーした。

その頃はよく放課後の学食にて、エツとメルモと共に売店で安いお菓子と飲料を買って、テーブルを囲んでは安上がりなティータイムを楽しんでいた。ケータイについて相談しようと意を決して望んだティータイムの最中、僕は好物であるマウントレーニアのエスプレッソをストローですすりながら、二人に聞いてみた。

「…そろそろ俺もケータイ買おうと思うんだけどさ、どこのがいいのかな?」

メールでもチェックしていたのか、それまで夢中で自分のケータイを凝視しながらいじっていたメルモは、僕が問いかけると同時に顔をあげた。丸い瞳で僕を見つめながら元気な声で答えた。

「コセちゃんケータイ買うの!?じゃあauがいいんじゃないっ?!最近のauのケータイはかわいいの多いんだぁ。エツもauだしさ。あたしは付き合いの都合でドコモの使ってるんだけど、選べるんならauいいなあって思うの!」

メルモは彼女独特の、抑揚は激しいものの人懐っこく愛嬌のある口調で言った。隣にいたエツも少し間を置いて答えた。

「うん、俺もauがいいと思うよ!理由はね……」

エツとメルモの話によると、auは他のケータイブランドと比較しても洒落たデザインのケータイが多く、その上料金プランに学割制があり学生身分であれば料金が安く済むので、懐にも優しくオススメということだった。信頼する2人が勧めてくれるならauと契約しようと、いささか安直ではあるがこの時決めたのだった。

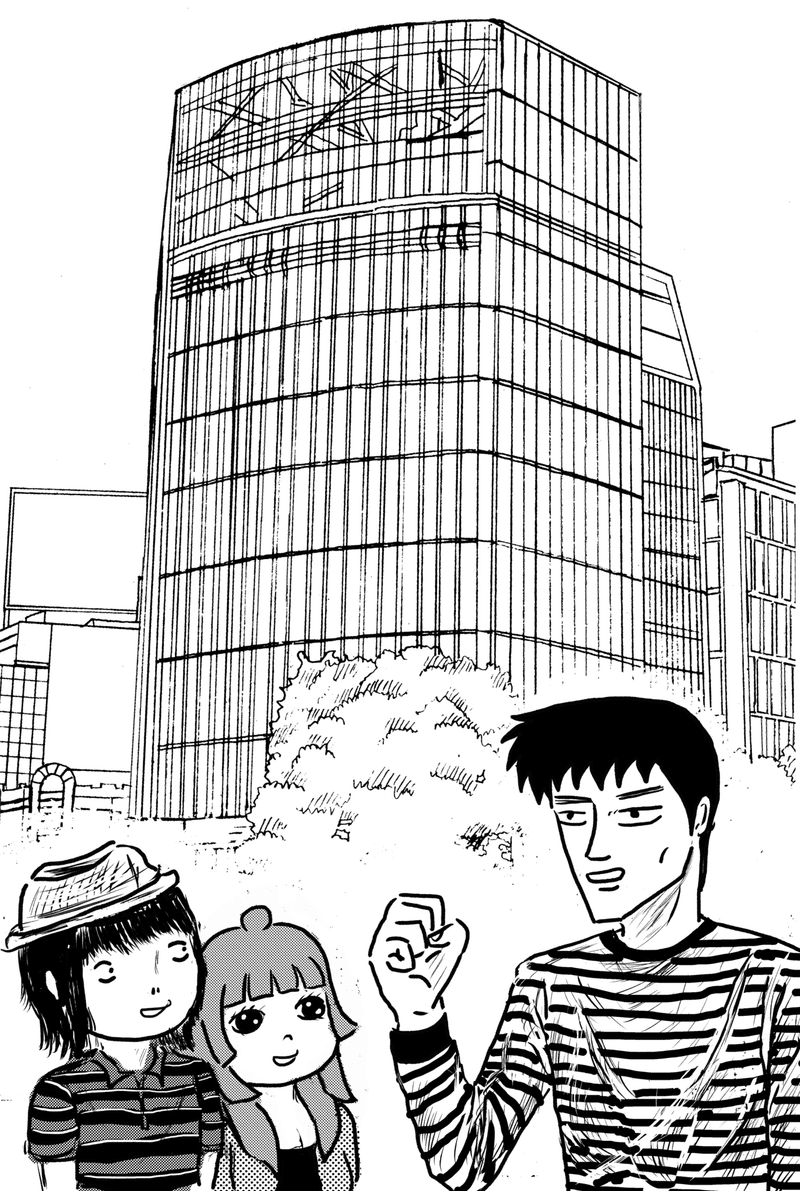

そして話が盛り上がった流れで、僕のケータイ選びに2人が付き添ってくれることになった。次の日曜日、中心街へケータイを探しに3人で出かける約束をした。

そしてやってきた日曜。雲も少なく初夏らしい爽やかな陽光に包まれた晴天だった。

昼前に中心街のロッテリアでエツとメルモと待ち合わせ、ハンバーガーとドリンクを片手にしばし談笑した。NTTドコモとのPHSの契約解除は事前に済ませてきた。談笑と軽食がひと段落したタイミングで店を出て、近くにあるauショップへと向った。

自動ドアを抜け入ったそこは、都会的で華やかな空間だった。明るいライトに照らされた陳列棚の一面に、売り出し中のケータイのモックがずらりと並べられていた。それらは色彩も形状も機種ごとに様々で、十人十色ならぬ十機十色という言葉こそ相応しい印象だった。近未来的なデザインのケータイが高密度で並べられたその光景は、まるで他の星から地球に降りてきた小さな宇宙船が集結した秘密のショーを見ているようだった。シンプル&ミニマルなデザインのスマートフォンが主流となった現代とはまた違って、当時の携帯電話ショップは個性豊かなビジュアルを放つ機器が一堂に展示された、ギャラリーとも呼ぶべき空間として機能していたように思える。

ケータイがディスプレイされた棚を眺めているだけで心がウキウキと踊り、楽しい気分になった。このケータイを持てる世界にとうとう俺も仲間入りすることができるのか!……と想像すると興奮が湧き上がるのを覚えた。

すぐ近くでは棚ではケータイを物色しに来たらしきブラウス姿の女子高生のグループが「これカワイイー!」と黄色い声をあげていた。メルモは僕の隣を歩きながら時折「これコセちゃんに似合うんじゃないっ!?」など言いつつ、気になったらしい機種を指差したり手に取ったりしてくれた。原色と黒のツートーンのスポーティーな外見のモデル、直線的なシルエットの未来的なモデルなど、色々とすすめてくれたが、都度値札をチェックした僕の実直な感想はこうだった。

(たしかにかっこいいけど、ちょっとたけえなあ……)

見た目は格好いいし、機能もスペックも最先端の技術が反映されているようではある。が、僕の感覚からするとちょっと手が出しにくいお値段なのだった。もともと僕は何事も安く済ませたい性格だったもので、予想を超えた金額の買い物には躊躇してしまうのだった。

「コセちゃん、いいの見つかった?」

少し離れたところで一人ケータイを視察していたらしきエツが近寄って聞いてきた。僕は頭の中でぼんやり描いている予算額と目に入ってくる機種の値段が釣り合わないことを率直に伝えた。彼は「ふうん」とうなづくと、冷静な様子で続けた。

「じゃあさ、販売されてからある程度期間が経ってる型落ちの機種を狙ってみたら?機種によっては本体が0円って場合もあるよ。そういう方向なら安く済むと思う。」

なるほど!それはお手頃でいい!と同意した僕は彼に礼を言うと、改めてゆっくりと歩みながら棚を物色した。別に最先端の機種でなくてもいい。最先端のケータイなんて、この家電大国では所詮1ヶ月も経てば最先端ではなくなっているのだから。エツとメルモは少し離れたところでくっつき、棚を指差してはこのケータイなら云々かんぬんなどと、笑い声を混じり合わせながらカップルらしくじゃれあっていた。

もう一度棚をよく見ていくと、エツの言った通り比較的安く入手できる型落ちの機種もたくさん並べられていた。しかし、どうも僕の琴線をピンッ!と弾いてくれるような魅力を感じられる機種は見当たらなかった。悪くはないけれど、良くもない。それでも必要な機能においては問題ないだろうからどれかを選んでもよかったのだが、はじめて持つケータイという想いからメンタル面で妥協したくはなかった。

「どうせ入手するなら、本当に気に入ったモノと一緒にいたい。」

それが僕の信念だった。今振り返ると安上がりな吝嗇家の癖して贅沢な考えだったとは思うけれど。そう時が流れないうちに店の中を一周した僕は立ち止まった。

この店には僕に欲しいと思わせてくれるケータイはないようだ。

さてどうしよう?

仲良くだべっていたエツとメルモに歩み寄り、そのことを相談した。今度はメルモが答えた。

「んじゃさあ、ちょっと歩いたところに別のauショップがあるから、そっちに移動して探してみない?」

という提案をされた。なるほどそれはいい、と僕は同意した。

別のauショップは、そこから中心街の大通りへと出て、またしばらく歩いた地点にあった。日曜の昼時ということで、街中のメインストリートはそれなりの人出で賑わっていた。僕ら3人もその中に紛れ、はしゃぎながら歩いていた。

「次でお好みのケータイ見つかるといいね!メールもできるし、着メロも好きなの設定して遊べるね!」

エツが言った。着メロとは着信メロディーの略語で、ケータイに着信があった時に鳴るメロディ音のことである。携帯電話内蔵の音源チップにより奏でられる、昨今の感覚にて聞くといささかチープに感じられるであろうシンセ音が特徴的だった。J-POPなりアニソンなり様々な着メロの演奏データがWeb上にアップされていて、ユーザーは好きな音楽のデータをダウンロードして自機の着信音として設定できた。単なる着信音としての役割に収まらず、友達同士で手持ちの着メロを披露し合って楽しんだり、近くで鳴り響いた他人の着メロでその人の音楽の好みがわかったり。など、心理的距離を縮める音のファッションアイテムとしても機能していた。これもまたケータイの文化に彩りを与えていた要素の一つである。

「そうだね!着メロも楽しみだわ!ピッチだとダウンロードすらできなかったもん。」

僕がそう返す隣で、エツはおもむろに自分のケータイを取り出すと、操作し始めた。メールでも確認してるのかな?と思っていると、突然彼のケータイから音が鳴り始めた。

「テロレロレ〜♪ テロレロリ〜♪ テロレロレッテ〜テレレロリ〜♪」

ピコピコした質感のシンセ音だが、僕もよく知っているメロディーだった。TVドラマ『世にも奇妙な物語』のテーマ曲『ガラモン・ソング』の着メロだった。僕は予想外の可笑しさのあまり笑ってしまった。彼が僕達を笑かそうと自分の手で着メロを鳴らし仕掛けたのである。すぐ後ろを歩いていたメルモも

「ちょっとお!オマエはとつじょナニ鳴らしてんだあ!」

と叫んだものの、声色は笑っていた。

そんな調子で、僕はエツとメルモと共に通りを歩きながらはしゃいでいた。僕は会えば話すような知人は多少はいたが、気楽に一緒に街中を歩けるほど仲の良い友人は少なかった。コミュニケーションが上手でなく人の懐に入るのが苦手だったし、同時に人を惹きつけるのも下手だった。街へと出かける時は大抵一人だった。だからこの時は僕も「イマドキの若者の社会」へと仲間入りできたような気持ちで、嬉しかった。

飛び跳ねるテンションを保ったまま目指していた別のauショップへとたどり着き、中に入った。店内の面積は先ほどの店と大して変わらず、むしろこちらは先ほどと比較すると静かな雰囲気だったせいかこじんまりとした規模に感じられた。

さっそくケータイのモックがディスプレイされた棚を物色した。同じauショップであるため、置いてある機種は先ほどの店と大して代わり映えしない。しかし歩みと共に目を移らせていくうち、ある機種に目が釘付けになった。

先ほどの店にはなかった機種だった。

写真が手元にあるボロボロの使い古しであるのが申し訳ないが、これが新品ピカピカだった時の様子をうまいこと想像しながら読んでいただきたい。

清潔感漂うシルバーと明るい黄緑色で構成されたカラーリングに、ポップなグラフィックが描かれたボディパネル。機器の形状も直線と曲線が調和したスマートな印象。それは格好よさと可愛らしさがバランスよくミックスされた、ファッショナブルなケータイとして僕の目には映った。目にした途端、僕の心の琴線は弾かれたのだった。

(この、ケータイが、欲しい…!)

自分の中の直感がそうささやいた。

当時多い折りたたみタイプのケータイだった。折りたたまれている状態のモックを手に取って、パカパカと開閉してみた。動きを含めた感触は悪くないし、ツートーンカラーが効いたディスプレイ周りとボタンのデザインも気にいった。

値札を見ると、比較的安めのお値段だった。発売されてからまあまあの月日が経っているようだ。当時新機種ではほとんど当たり前の機能となっていたカメラもついていない。しかしカメラ機能の有無は視野に入れてなかったので、僕にとって問題ではなかった。とりあえず通話とケータイメールができればよかった。

近くにいたエツとメルモを呼び寄せお目当ての機種のモックを手に取りながら、これにしようと思うんだけど、どう?みたいなことを聞いた。

「ちょっとおお!いいじゃん、これぇ!かわいいし、コセちゃんにも絶対似合うわ!」

メルモは元から丸い目をさらに丸くして、興奮気味につぶやいた。

エツも彼女の後ろで「うふふ」と控えめに笑いながら

「イイと思うよ。ふふ。」

と褒めてくれた。

ケータイの先輩であるエツとメルモのお墨付きももらえたので、僕は店員さんに声をかけ、受付窓口にて契約の手続きを始めた。

担当してくれた店員から契約プランについて細やかな説明を受ける。色々と情報量が多く、聞いている最中はとりあえず理解できるものの1時間後には頭の中で曖昧になっていそうな内容。聞きながらとりあえず問題はないと判断したので僕は机上の書類に契約の判を押した。

「ご契約いただきありがとうございます。それでは端末を持ってまいりますので、少々お待ちください。」

店員は頭を垂らしてそう言うと立ち上がり席を離れ、奥の在庫の中から箱ごと実機を持ってきてくれた。そして端末をコンセントにつないで電源をつけ、電波がつながるようあれこれと設定を行ってくれた。

「こちらの機種ですけど、着信があった際にですね、このようにパネルが光るんですよ。」

機器の操作する途中、店員さんはそう言い、実際にパネルを光らせて見せてくれた。

↓自分で光らせてみた。流れる着メロはGOING STEADY『銀河鉄道の夜』。

僕はそれを見て、驚きのあまり目が点になった。そして感激した。見た目だけでもカッコイイのに、こんなに華やかでサイバーパンクを感じさせてくれる発光機能もあるなんて。今振り返ると派手好きな若者のウケを露骨に狙ったいささか短絡的な発想による機能ではあるが、当時の僕はこの点滅するビビッドな電光にクールな世界観を感じ取り、魅了されてしまったのだ。このケータイと共にこれからの日々を過ごす自分自身の姿を想像すると、心が弾みワクワクした。

ナンダカンダとやりとりを経て、無事にケータイの契約とセットアップを済ませた僕は、売り場で待たせていたエツとメルモに声をかけ共に店を出た。念願叶って入手したケータイをポケットの中に入れ、充電器やマニュアル類が入ったauのロゴ入りの紙袋を片手にぶらさげながら、エツとメルモと談笑しつつ帰り道を歩いていた。日の入りの遅い5月。時刻上は夕方が近づいてきたものの、空の色はそれを感じさせないほど明るく澄んだサックスブルーの色彩に染まっていた。

「よかったねコセちゃん!気に入った機種が見つかって!これでコセちゃんもとうとうケータイデビューだね!」

エツが祝福の言葉をかけてくれた。世間の同年代の若者と比べるとちょっと遅かったかもしれないが、エツが言ってくれた通り僕もケータイでコミュニケーションを交わすカッコいい人々の世界にようやく仲間入りできたのだ。僕はうんありがと、とそっけないそぶりで返事をしたものの、内心は飛び上がりたいほど嬉しかった。

メルモも楽しげな様子で声をかけてくれた。

「いやあほんと、めでたい日になったなあ!……そうだコセちゃん、あとでメアド交換しようよ!エツとも一緒にさ。」

「メアド」とは当時の若者言葉でEメールアドレスのことを指す。契約の際に僕も自分オリジナルのメアドを書類に書いて提出し、店員さんに端末に登録してもらったのだった。

しようしよう!と僕は高めのトーンで答えた。

僕もとうとうケータイメールを使える権利を手に入れたのだ。

歩いているうち、洗練された店舗が集まる中心街から、ひっそりと静けさをまとった住宅街へと入っていった。新旧入り混じった家屋がひしめき合うように並び、その中にぽつぽつと小さな公園が点在するような、どこにでもあるような風景。視界がいささか殺風景にはなったものの、エツとメルモと共にいると全く退屈しなかった。

そこら一帯は馴染みのない住宅街だった。無個性な家屋に挟まれたこじんまりとした路がいくつも交差する見知らぬ住宅街は、まるで迷路のように感じられた。エツとメルモはある程度土地勘があるようですいすいと進んでいく。僕は二人と何食わぬ顔で並んで歩いていたものの、実際には先導役を押し付けていた。

住宅街の中をしばらく歩いたあたりで、メルモがこの辺りに知ってるゲームセンターがあるから行ってみない?と提案してきた。僕はゲームセンターには頻繁に行くタイプではなかったが、楽しそうだなと感じ同意した。最高の気分で友人達と寄るゲーセン。いい思い出になると思った。大学2年の初夏の日曜の夕刻、モラトリアムの中を漂う僕達に自由な時間はたっぷりとあった。

メルモの案内でたどり着いたゲーセンは外壁をビビッドな黄色で塗られた2階建の造りで、ゲームセンターとしては大規模な面積ではないものの建造物の原色の色彩と直線的なシルエットゆえ、住宅街の中では目立つ建物だった。店の前には遊びに来た客の自転車がたくさん並べられていた。

中へ入ると、妖しい飴色に光り輝く照明、一面に設置されたゲーム筐体、そのスピーカーからおかまいなしに鳴り響くけたたましい電子音が僕らを出迎えた。その賑やかすぎる空間は、店の外に広がる閑静で牧歌的な住宅街とは別世界のように感じられた。

店内には数グループの客がおり、角砂糖にたかるアリのごとく筐体に群がっていた。

僕は特にこれといってやりたいゲームもなかったので、同行人のプレイに付き添いギャラリーとして楽しむことにした。エツがややはにかんだ表情で聞いていた。

「ちょっとさ、おれUFOキャッチャーやってもいい?」

全く反対する理由もないのでいいよと返した。メルモもやろうやろうと上機嫌だった。

3人でUFOキャッチャーの筐体を見つけ出し近づいた。大きな透明のケースの中に、景品であるぬいぐるみがたくさん積み重なっていた。エツはケース内の状態をじ〜っと観察しながら筐体の周りを一周すると、コインを入れてプレイを始めた。僕とメルモは彼の隣に立って見守っていた。天井部のレールにはめられたクレーンがカタっと揺れ、景品の上をスライドしていく。

「取れるかなぁ〜?取れるかなぁ〜?」

僕がふざけて囃し立てるのも意に介さない様子で、エツは手元の操作ボタンを押した。スライドを止めたクレーンが一瞬ガタッと揺れ、ゆっくりと降下していく。

景品の近くまで降下したクレーンの脚部が、カッと開く。それは見事にエツが狙っていたらしきぬいぐるみのタグ部分の輪っかにひっかかり、すくいあげたのだった。

「おおお〜!」

僕は思わずすっとんきょうな歓声をあげた。ぬいぐるみはそのまま途中で落ちることなく、筐体外へと通じるダクトの中へと吸い込まれていった。取った本人であるエツを差し置いて景品受け取り口からぬいぐるみを取り出したメルモは、その触り心地を手指でさすって楽しみながら、エツの方を振り向き満面の笑みを浮かべはしゃいだ。

「おめえやっぱうめえなあ!天才だわ!」

メルモの言う通り、一発で景品を取れたのだからすごい腕前だ。

「すごいじゃん、エツ!こんなにUFOキャッチャー上手だとは知らなかったよ。」

僕の言葉に、エツはウフフと控えめに笑いながら答えた。

「フフ、自分で言うのもなんだけど、おれUFOキャッチャーは得意なんだよね。」

彼曰く、プレーする前にクレーンの形状や取れそうな景品を見定めておき、それを狙ってクレーンの動きをコントロールするのがコツなのだそうだ。先ほどプレー前にケース内を物色していたのはその下調べだったわけである。

その後もエツの秀逸なUFOキャッチャープレーは続き、わずかなプレー回数で数体のぬいぐるみをゲットしていた。僕も隣で見ていて興が湧いたので数回だけプレーに挑戦してみたが、全て失敗に終わった。

「ねえ、3人でプリクラ撮ろうよ!」

UFOキャッチャーのプレーが終わったところで、メルモが待ち構えていたような様子で言った。UFOキャッチャーでエツが取ったぬいぐるみの一体を両手で抱え、心臓マッサージでもするかのように親指でその胴体を揉みながら。エツも笑顔で返した。

「だね、みんなで撮ろっか!」

そして、僕の方にくるりと顔を向け続けた。

「コセちゃんが初めてケータイを手に入れた日の記念プリクラになるね!」

僕はその言葉に思わず笑いながら、撮ろう撮ろう!と無邪気にはしゃいだ。UFOキャッチャーで何も取れなかったことなどどうでもよくなっていた。今日、二人揃って僕を祝福してくれている。天空を駆けるUFOのように、僕の心は浮き立ち舞い上がっていた。

プリクラの筐体が数種並んでいるコーナーへと近づき、メルモの判断でよさげな機種を選んでもらうと、シートをくぐり中へと入った。狭い撮影スペースの中で、3人で肩を寄せ合って密になった。

操作はやり慣れている感じのメルモとエツにほとんど任せた。僕はこの時19歳だったが、恥ずかしながらプリクラを経験したのは過去に2回しかなかった。

タッチ画面でプリント枚数や背景の設定が終わると、シャッターが下りるまでの秒数が表示されカウントダウンが始まった。メルモとエツは先ほどUFOキャッターで取ったぬいぐるみ達を手に持ち、見せつけるかのようにカメラに向けていた。その姿はレンズを通してモニターに映し出され、こちらの世界の自分達自身へと向けられていた。

「ねえコセちゃん、ケータイ出して写そうよ!記念写真だから!」

メルモの指摘に、うんわかった!と返事をしつつ、僕はあわてて買ったばかりのケータイをポケットから出した。あっという間にカウントダウンの数字が0に近づき、シャッターが下ろされた。

数回に及ぶ撮影が終わり、筐体の外へと出た。少し待つと、処理が済んだ写真が一面に並べられた状態でプリントされたシールが、筐体の受け取り口からガーッと自動で出てきた。僕らは無垢な笑顔で写っていた。

そして筐体近くに設置された丸テーブルを囲んで座った。テーブルに備え付けられたハサミを使って、メルモがプリクラを1枚1枚切り分けてくれた。その様子を僕とエツは見守りつつ、3人でだらだらと他愛もない会話をしていた。突如メルモが思い出したように僕に向かって言った。

「そうだコセちゃん、メアド交換しようよ!ケータイ見せて!」

そうだった。ゲーセンの非日常感に取り込まれる余り忘れてしまうところだったが、メルモとメアドを交換する約束をしていたのだった。

僕はまだ入手したばかりで操作法もろくにわからないケータイをメルモとエツのアドバイスを聞きながらいじって、なんとか自分のメアドを画面に表示されることができた。それをメルモに見せると、彼女は慣れた指先の動作で素早く彼女自身のケータイのアドレス張へと登録した。赤外線通信機能を使ってお互いのケータイを向かいあわせるだけでメアドが交換できるようになる時代は、まだ到来していなかった。

『メルモだよ!よろしくね』

早速メルモがメールを送ってくれた。短い言葉ながらも可愛らしい絵文字が混じった愛嬌のあるメールだった。数センチ四方の小さな画面の中に言葉が届く。ケータイメールの世界に触れた瞬間だった。同じような流れで、エツともメアドを交換した。僕は晴れてケータイの世界でも二人とつながることとなった。

プリクラのシェア作業が終わると、僕らはゲーセンの外へと出た。やや時間が経ったせいか、空の色は先ほどよりはやや暗くなり、夕方らしいピンクの混じった淡いトーンに覆われつつあった。

ゲーセンを後にしてしばらく歩くと、馴染みのある広い4車線の大通りへと出た。ここからなら僕も自力で帰れる。自宅のアパートまではそこまで遠くない。歩いて20分はかかる道のりではあるが、交通網の発達が中途半端な地方都市に住む市民の感覚では近くと言える。

エツとメルモとまたしばらく談笑しながら歩いた後、自宅への分岐点となる脇道の手前で二人と別れることになった。

「それじゃ!…今日は付き添ってくれてありがとう!」

別れ際に礼を言うと、二人とも元気よく返してくれた。

「おめでとうコセちゃん!いいケータイ記念日になったね!」

「ほんとよかったなあ!あたしも楽しかったわ!今度からいろいろメールしよ!」

二人は笑顔で僕に向かって手を振ると、やがて背を向け路の向こうへと歩いていった。二人で家へと帰るんだろうな、と思った。当時のメルモはエツのアパートにほぼ同棲状態で居着いていた。そのアパートはここからは歩いて3kmほど離れている。先ほどケータイを買いに訪れた中心街とも逆方向だ。

二人とも僕のためにわざわざそれだけの距離を歩いて来てくれたのだから、感謝するしかなかった。

夕焼けに染まりつつある空の下を並んで歩く二人の後ろ姿は、とても仲睦まじい様子に思えた。少なくとも、僕の目にはそう映った。

(文・写真・動画:KOSE)

(挿絵・協力:ETSU)

目次→https://note.com/maybecucumbers/n/n99c3f3e24eb0

サポートしていただいた場合モチベーションがバビューンと急上昇する事があります。いつもありがとうございます!