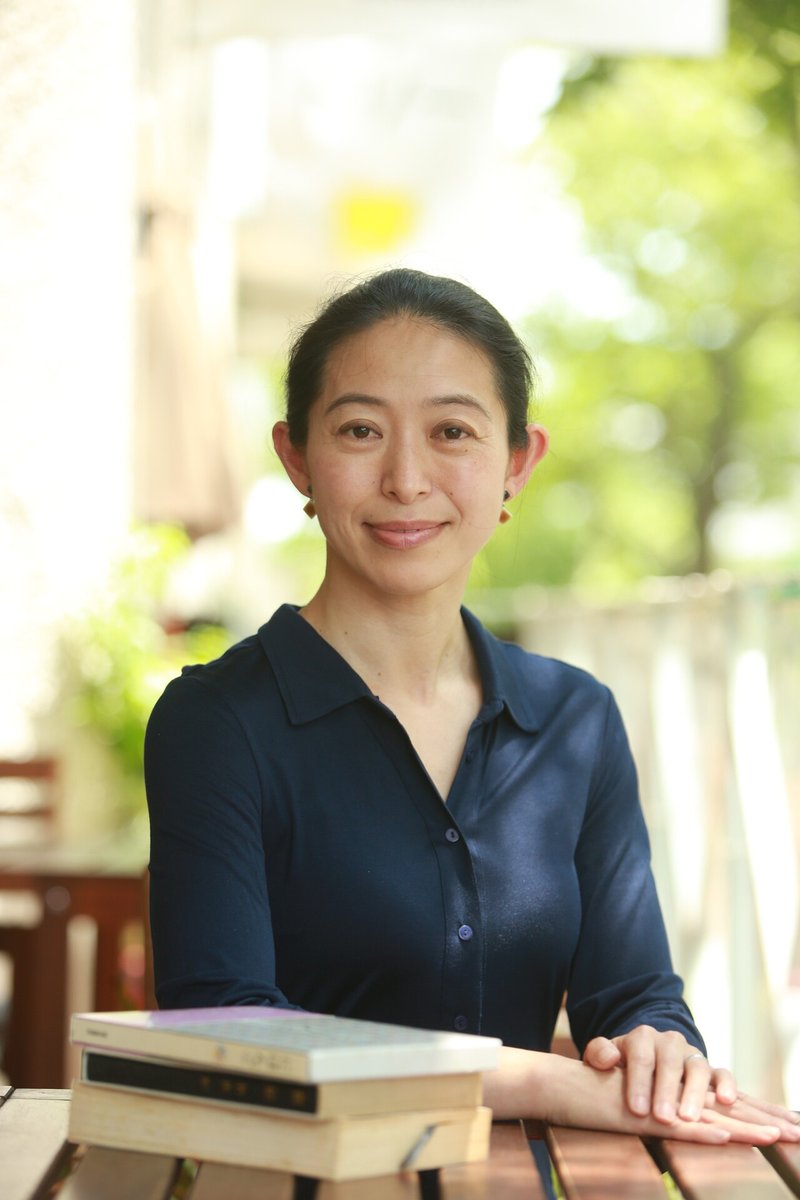

「それぞれが持つ固有の身体」ごと生きる:歴史文化人類学者森本麻衣子さんとの対話

「どこかを目指したり、どこかに行こうとは思っていない。歩いていってそして次へ行く。いつも『途中』にいて、その途中の風景がおもしろい。」

DHBR Fireside Chatの三人目のゲストは、歴史文化人類学者の森本麻衣子さん、私の大学時代からの親友です。親友と言っても、一緒にランチや買い物をするとかではなく、主にオンラインでのやりとりで、たまにリアルで会うとむしろ互いに照れちゃったりする。でも、麻衣子さんが彼女の人生を生きている、と感じるだけで、私も自分の人生を生きててよいと思える、人生の戦友のような存在です。

インタビューは、冒頭に引用した彼女の「いつも途中にいる」という言葉を受け、そこから始まりました。

ジャーナリズムから学問へ

東京大学法学部在学中に、個人がビデオカメラ一つを持って世界のさまざまな場所に行き作品を作って報道するというビデオジャーナリズムに出会い、卒業後はそのまま(就活はせず)独立系のジャーナリストが所属するアジアプレスに入った麻衣子さん。フィリピンのスラム、独立運動まっさかりの東ティモール、北朝鮮に接する中国国境など、そんなところ本当に行っちゃうの?みたいな地域にビデオカメラを抱えて行っていたのを、私もよく覚えています。

その後、東大の社会学部に入り直し、そこから学問の道を歩くようになります。(なお、この時期彼女は、見たら足がすくむレベルの異様なオーラを放つぼろっぼろの大学の女子寮で6畳一間をルームシェアして住んでいました。)

なぜジャーナリズムではなく学問の世界に行ったのか。振り返って考えると、身体的に向いてなかったから、と麻衣子さんは言います。

ジャーナリストというのは、フットワーク軽くカメラを持って現場に飛び込んでいく、という仕事です。でも麻衣子さんは、本人いわく、人生の3-5%の時間は忘れ物を探すことに費やしている不器用なたちなので、飛び込もうにも忘れ物があったり機材が足りているか気になったりしてしまう。さらには、さあ現場についたよ、という時に、わくわくと車から飛び出す、というよりは、今から向き合うことについてもう少し車の中でゆっくりと考えていたいなあ、と思っている自分がいた。

泣いている人がいればその顔にカメラを寄せる、というのが報道の基本文法だけれど、それをすることで、自分と相手との出会いが規定される。ジャーナリストとして涙にカメラを寄せることより、カメラを寄せることで相手と自分の関係が規定されること自体に興味が湧くし、むしろそれについて考えたい、そんな自分に気づいたそうです。

人間はそれぞれ固有の、脳を含む身体を持っていて、何か考えたいことが目の前にあるといつまででもそれについて考えているような、まるで「身体全体で脳に引きこもっている」かのような麻衣子さんの身体には、即時性や割り切り、瞬発力が求められるジャーナリズムには合わなかった、ということです。

起きていることの意味を考えていたい、ということで、学問の世界にいきますが、その時点で学者のキャリアを進もう、とか、文化人類学者になろう、とか、予定していたわけではありません。そもそも彼女には「キャリア」という概念がない。

中国語ができた、そしてジャーナリストとしてアジアを見てきたので、東アジア研究にしよう、というぐらいの気持ちでカリフォルニア大学バークレー校の大学院に留学。そこで出会った素敵な先生がたまたま文化人類学の教授で、かつ文化人類学というものが「とてつもなく面白そう」だと感じ、そのままバークレー校の文化人類学の博士課程に進みます。

195ページの博士論文

博士論文とは、先行研究では解き明かされていない問いがあり、その問いに対して仮説をたて、データ、分析、インタビューなどを通じて仮説を検証していく、という形式が一般的です。でも、麻衣子さんが長年かけて書き上げた195ページの博士論文を(138ページまで)読んでみた第一の感想は、これが博士論文なんだ!という驚きでした。

そこには1990年代の日本での戦後補償裁判を闘った中国の女性たちの鮮烈なストーリーが描かれ、かつそのストーリーを聴き書いている麻衣子さん自身の迷いやゆらぎも行間から滲み出て、そこに哲学から精神分析まで、これまで人類が長い間かけて紡ぎつないできた知恵が織り込まれている。なんなんだ、これは?

どうやってこれを書いたのか聞いてみたら、こんな答えが返ってきました。

自分にとって忘れらない中国での2時間ぐらいのインタビューがあり、いったい自分が何を聴いたのか、それがなんだったのか、とにかくずーっと考えた。これまで学んできたことに加えて、精神分析などいろんな本や論文を読み、でもわからなくて、力尽きて寝て朝起きたらふとした気づきがあって書いて、でもまたわからなくなって力尽きて寝て朝起きて書く。それの繰り返しをしていたら、100ページぐらいになった。

もう一つ、別の中国での経験があって、それについても同様に考え、読み、寝て、起きて、書き、を繰り返したら80ページぐらいに。この二つを合わせたものが博士論文になった。

「この論文を書いたことで自分がどう変わったのかはわからない。でも、まさか書けるとは思っていなかったものが書けた。どうやって書いたかは忘れてしまった。」

「自分の人生、自分の手からこういったものが生み出された。これがあるなら生きるのも悪くない。」

「無心」の論文、「無心」の人生

麻衣子さんの博士論文のことを聞いて思い出したのが、第一回のゲスト、禅僧の藤田一照さんのお遍路さんのお話です。心理学の研究をしていた頃、お金も持たずただひたすら歩き続ける、その日暮らしのお遍路さんをやってみた。その日々がとにかく楽しくて、歩き終わる頃には「出家してお坊さんになる」ということが自分の中で自然と決まっていた。

一照さんはさらに、何か目標を決めてそれを達成しようとする「有心」と、目の前のことにただ向き合ってその過程に没頭する「無心」の違いを教えてくださいました。

一般的な研究の論文は、あらかじめ問いと仮説をたてて、それを検証していく「有心」のアプローチを取ります。でも麻衣子さんの博士論文は、まさに「無心」、一照さんのお遍路。ずっと考えてしまうものと向き合い続け、それと向き合うために先人たちの知恵を参照にしながらも、自分の頭で考えて書いてまた考える。そのプロセスから、結果として生まれてきたのが、博士論文だった。

無心は、どれだけ時間がかかるかわからないし、歩いた先に何も出てこないかもしれない、というところと隣り合わせです。私なんか、数十分花をいけるだけでも、不安がよぎって無心になりきれず、ついそれなりの落とし所をつけようとしてしまう、みたいなことがしょっちゅう起こります。それを、学問の世界で、博士論文でやってしまう、もっと言えば、人生丸ごとそうやって生きているって、もうすごすぎる。はあ。

でも、麻衣子さんはがんばって、意図的にそうやっている、ということではないのです。自分という脳を含む身体で精一杯生きている、ただそれだけ。そういう生き方しかなかった、ということなんです。

基本は頭で考え文章を書く、ということで、戦場カメラマンや冒険家のように物理的な死と隣り合わせ、というわけではありません。でも、麻衣子さんの生き様が、いつだって鮮やかなのは、いつも身体ごと、その身体に嘘をつかずに、生きているからなんだと思います。

今回、DHBR Fireside Chatという場で、麻衣子さんの話を改めて伺えて、その生き様を追体験でき、自分の魂の奥の方が揺さぶられる感覚になりました。今もなおどこかぶるぶる震えているし、これからも震え続けるんだと思います。ぜひ、多くの方に、実際のPodcastでの対話を聴いて、このぶるぶるを感じていただけたらと願っています。

Maiko Morimoto

1977年、広島県生まれ。東京大学法学部卒業後、独立ジャーナリストのグループであるアジアプレス・インターナショナルに所属し、中国などで取材を行う。渡米し、2007年からカリフォルニア大学(UC)バークレー校の博士課程で文化人類学を学ぶ。2014年以降、中国や日本で家族と暮らし、青山学院大学法学部で非常勤講師として「戦争・紛争と人権」などの授業を担当。日本初となる「法学部ヒューマンライツ学科」(設置届出中)が開設される予定の同大で、今春から准教授をつとめている。人類学博士(Ph.D. in Anthropology)。共著に金敬黙編著『越境する平和学 アジアにおける共生と和解』、アジアプレス・インターナショナル編『アジアのビデオジャーナリストたち』、翻訳にレイ・ベントゥーラ著『横浜コトブキ・フィリピーノ』、アドリアナ・ペトリーナ著『曝された生 チェルノブイリ後の生物学的市民』(共訳)がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?