【MBA/体験記】第23話「Q&Aの掟」

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

前回までの『能ある鳩はMBA』では、

何かを言っているようで何も言っていない、

「ビジネス法語構文」に関する考察について記載しました。

今回は、

「ビジネススクールのグッドな先生とイマイチな先生」

をテーマに見ていこうと思います。

ビジネススクールのみならず、

日常で見かけるマネージャーの良い悪いにも関係するかもしれませんね。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

グッドな先生① 相手の話を深掘りできる

鳩の通っていたビジネススクールでは、「ケース・メソッド」といって、

とある企業や人物を主人公に、彼等が直面する課題をどのように乗り越えるのを追体験しながらビジネススキルを学ぶ、

という手法を取っていました。

単に正面から理論を教えるのではなく、

生徒それぞれにケースの主人公の課題を追体験させることで、

理論への学びを深める、というわけです。

授業中、生徒たちは「自分ならどう考えるか」について意見を披露しあうわけですが、

生徒は基本的に無秩序に発言するため、

どんな方向性に進んでもある程度の学びが得られるよう、先生はあらかじめ授業をデザインしておく必要があります。

しかしながら、本当に優れている先生の特徴に、

「寄り道ができる」

という能力があります。

たとえば戦略論の授業で、ある企業の事業戦略とKSF(Key Success Factor)が授業の主眼だったとします。

そこである生徒が「この企業は従業員一人ひとりの教育が優れていた」と発言したとしましょう。

途端に授業は、戦略論から組織論の色を帯び始めます。

私が教師なら、エクスペリアームスの呪文で武装解除してやるところですが……

本当に優れている先生は、

「さて、ここで組織論の話が出ました。

これをもう少し深掘りしてみましょう」

と、足を止めることができます。

そうして遠回りしながらも、

きちんとデザインしている授業の道へと戻りつつ、

最終的には生徒たちの意見を止揚した結論へ授業を導くことができるのです。

こうなると生徒たちの学びと納得感は段違いです。

持論を持ちながらも生徒の意見に耳を傾けて生徒の思いを発散させられる先生は有能極まりないですね。

グッドな先生② エネルギーと探求心に溢れている

授業を受けていて気持ちがいい先生は、エネルギーに溢れています。

そして、授業中も教室内をうろちょろと動き回っていることが多いです。

なんなら、発言している生徒の目の前まで迫ってきさえします。

得体のしれない帝王のようなエネルギーがあるんですね。

その先生曰く、

「とにかく、人間が何を考えているのか興味がある」

「どんな発言でも、価値のない発言はない」

「つまらなく聞こえる発言でも、なぜそのような考えを持ったのか、どうしてそんなことを言っているかを考えると、その内面をもっと知りたくなる」

というわけです。

と同時に、

生徒の発言が先生の期待値の60%のあたりで留まっている場合、

さっさと誘導して結論まで持って行ってしまうこともあります。

これは、ワカリきったことをクドクドと生徒が話していることに腹を立てているわけではなく……

既に先生自身が考えている意見を提示した上で、

さらにその先にはどんな考えがあるのか。

まだ見てもない高見へ辿りつきたいという探求心ゆえに、あえて授業を早送りにしているな、と感じさせられることもあります。

グッドな先生③ はっきりと「わからない」と言う

先生たちは生徒から舐められないためか、

どんな質問にも何かしらの形でコメントを返そうとする傾向にあります。

ある質問をしても、その質問に正面から答えていないボールが帰ってくることはしばしばで、

ひどいときには、気づけば自分の青春時代の下宿生活の思い出を語っているみたいな、どうでもいい身の上話を聞かされることもあります。

そんな中でも、こちらの質問に対して、はっきりと「わからない」とおっしゃる先生には好感が持てました。

そうして、自分が自信を持って意見を発信できる領域で生徒に思いを伝えてくれる方が、生徒としてはずっと納得感があります。

すぐに答えが出ないとき、

「他の生徒のみなさんはどう思いますか。答えられる人はいますか」

と、上から目線で教えたがりの生徒たちの優越心を刺激することで時間を稼いでいる先生もときに見受けられますが、

生徒の質問からわざとフレームを外したまま煙に撒き、結局質問については何も見なかったことにされるよりはずっとマシです。

イマイチな先生① コンプライアンス違反をする

これは随分とストレートですね。

たとえば、信じられないかもしれませんが、授業中、つい下ネタを口にしてしまう。

あるいは、シラバスに、

「この授業では『倫理的な経営手法』『多様性への理解』が学べます」

と謳っているのに、

「手工業や宮大工といった納税に貢献しない日本の伝統的な産業にはほとんど価値が無い」

と資本主義礼賛のような発言をする、などなど。

大学教育を破壊する人の典型的な論調を、仮にも大学院で発言する人が実務家教員には一定数見られます。

こういう人間には、大隅先生のノーベル賞に関するスピーチを聞かせてやりたいと思う鳩です。

イマイチな先生② 生徒を露骨に誘導する

生徒の発言に耳を傾けながら、デザインされた授業へ戻ってくる能力の重要性については既述したとおりです。

一方で、生徒の発言を露骨に捻じ曲げる先生がいます。

板書になった自分の発言が、

「あれ、そんなこと言ってないのに……」

と捻じ曲げられているわけです。

先生の中に回答があるため、それに合致するよう生徒のコメントを換骨奪胎しているわけですね。

こういうときの授業では、

先生の質問の意図がよくわからず生徒が何度も聞き返す、

という事象が多発します。

イマイチな先生③ 生徒に興味が無い

この「生徒の発言を露骨に捻じ曲げる」よりもさらに上を行くのが、

「自分を見せつけたいだけで、生徒の意見に興味が無い」

パターンです。

「ケース・メソッド」授業であるはずなのに、

一方通行でひたすら先生の持論を聞かされる授業がたまにあります。

「なぜ生徒の発言を深掘りしないんだろう?」

と鳩は授業中真剣に考えていたのですが、

「自分が言いたいことを言う頃合いになるまでの時間の埋め合わせとして、生徒に発言させているだけでは?」

という答えに辿り着きました。

そうなると、「これを言いたい」というのが文脈を無視して飛び出る、ただのセミナーとなってしまいます。

ケース・メソッドの最大の狙いである「授業の中から学んでいく」というポイントが抜け落ちてしまい、生徒としてもかえって腹落ち感がありません。

このタイプの先生は、生徒に与えたケース以外から引用してマウントをとってくることも多いです。

ケース外のファクトからの引用が多く、

そもそもケースに書かれていること自体を否定するようなコメントさえするため、

ケースファクトを基にした生徒からの意見を受け入れられない様子が目立ちます。

この手の先生は「えっ、そんなこと、ケースに書いてありましたっけ」が口癖となっています。

こうなると、ビジネススクールでは珍しく、

「あー、この授業さっさと終わんねーかなー」

と、学生気分を味わえます。

イマイチな先生④ 出典を書かない

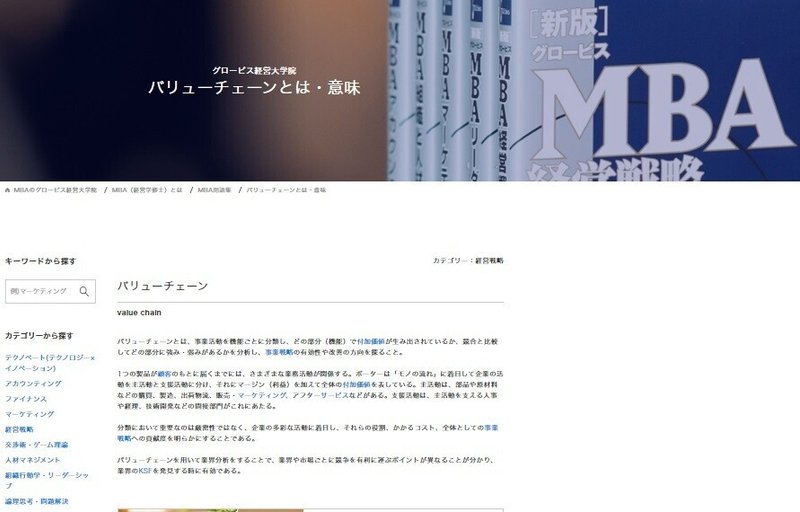

たとえば、授業中に、

「バリューチェーン」

について、先生が説明し始めるとします。

さて、先生のパワーポイントには……

バリューチェーンとは、

事業活動を機能ごとに分類し、

どの部分(機能)で付加価値が生み出されているか、

競合と比較してどの部分に強み・弱みがあるかを分析し、

事業戦略の有効性や改善の方向を探ること。

などと、文字がつらつら並んだスライドが出てきました。

しかし、自分の頭で考えたにしてはどうも教科書っぽい書き方が気になった鳩は、その場でこの文字を一語一句入力して調べてみました。

すると……

むむむ……?

グロービス経営大学院「バリューチェーンとは・意味」

(2021年3月26日 閲覧)

せめて、スライドに出典は書いておいた方が……。

以上、「ビジネススクールのグッドな先生とイマイチな先生」の記事でした。

次回、能ある鳩はMBA第24話「ゼミの七忍」

お楽しみに。

to be continued...

参考資料

・挿入マンガ①:荒木飛呂彦『スティール・ボール・ラン』(集英社)

・挿入マンガ②:武論尊(原作)、原哲夫(作画)『北斗の拳』(集英社)

・挿入マンガ③:板垣恵介『バキ』(秋田書店)

・挿入マンガ④:板垣恵介『グラップラー刃牙 外伝』(秋田書店)

・挿入マンガ⑤:横山光輝『三国志』(潮出版社)

・挿入マンガ⑥⑦⑧:荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』(集英社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?