【ビジネススクール/MBA】第32話「優雅で感傷的な長期休暇」

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

前回の『能ある鳩はMBA』の記事はこちらです。↓↓↓

国内1位の称号を持つビジネススクール「名古屋商科大学」について紹介しました。

今回は、いつもの体験記に戻ります。

テーマは、ビジネススクールにおける長期休暇のオススメの過ごし方です。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

単位は相手を選ばぬ!

さて、鳩の通っていたビジネススクールの1年間の流れですが、ざっとこんな感じでした。

・(~入学3か月前)面接、合格発表

↓

・(入学2週間前)入学式、オリエンテーション

↓

・春学期 or 秋学期(4か月)

↓

・長期休暇(2か月弱)

↓

・秋学期 or 春学期(4か月)

↓

……

2学期制+長期休暇というのは、一般の4年生大学と同じ流れです。

春学期・秋学期の間は、勉強、勉強、勉強の日々が続きます……。

神さまだってまだ寝てるような日曜日だろうと、お構いなしです。

こうなると、気晴らしの1つや2つもしたくなるモノ。

例えば旅行に出るとするなら、長期休暇になるまで待ってから出かけるのが普通でしょうか。

しかし鳩は、入学1か月後には即、2泊3日の北陸旅行に出かけました。

どでかいスーツケースを転がして出席した日曜日の授業終了後、

夕方の新幹線のシートにもたれながら、鳩はこう思ったといいます……。

「単位は相手を選ばぬ!

(落ちるときは)落ちるだけよ」

学期中に旅行へ行く3つの理由

なぜ、学期中に旅行に行くのか……。

理由は3つあります。

1つ目は、優越感です。

同級生のみなさんが予習に追われて苦しい思いをしている今だからこそ、

「温泉旅行、ネイチャーツアーに行っている自分」に浸れるのです。

思い返せば、鳩は大学受験のときも、

夏の汗臭い塾の自習室で必死こいている生徒たちを想像しながら、

パンツにランニング姿のまま、クーラーの利いたリビングでプリンを食べている自分

という事実に、ことさらの優越感を覚えていました。

青年時代の屈折した精神構造を、ビジネスパーソンになっても抱えていたことに気づきました。

2つ目は、「苦しんでいる最中だからこそ、より楽しい」。

塩を振ったスイカの甘さが引き立つように、

不眠不休での予習を耐え、白熱する授業を終えた直後に迎えた宇奈月温泉やトロッコ列車は格別でした。

これは、授業が落ち着いた長期休暇の旅行では全く味わえないことでしょう。

「授業で単位を奪い合う殺しあいの毎日」に、いやけがさしていたからこそ、旅の悦びが引き立つのです。

3つ目は、「こんなことをしている場合じゃない」効果です。

いわゆる「締切効果」というヤツですね。

2泊3日の旅行から帰ってきたあとも、授業は普通にやってきます。

そんな追い詰められた状況だからこそ、自分の力を100%発揮することができるのです。

長期休暇で遊んでいる場合じゃない

逆に、長期休暇で旅行に出かける人間は、たるみきっていると言えるでしょう。

授業もないフリーな時期に遊びに出かけるような人間は、

帰ってきたあともずるずると怠惰な日々を過ごし、

勉強などしようはずもないのです!

正しい長期休暇の過ごし方

ケース・メソッド授業を取り入れているビジネススクールに入学すると、

ビジネスパーソンや企業を主人公にした2万字程度の「ケース」を、

わけもわからないまま、50ケース程読んで過ごすことになります。

異なるケースを読み進めるたび、フレームワークなどのMBA的な理論が断片的に紹介されていきますが、

そうして集積された知識はあくまで歯抜けのジグソーパズルのようなもの。

知識の全体像がわからないまま討議をするので、

議論をしていても、自分自身、何についてしゃべっているのかわからないまま、とにかく口を動かしているということがよくあります。

というわけで、

「これまでケースで学んできた知識を体系立てるのに使おう!」

というのが、鳩のおススメする長期休暇の過ごし方です。

長期休暇の過ごし方 ①網羅的な知識の把握

体系だった知識を得るには2つの方法があります。

1つ目は、現在、その学問を構成する要素を網羅的に把握すること。

具体例を挙げましょう。

経営学では、

「組織の中の人、グループ、そして組織そのものがどのようば場合にどう行動するか」

を研究する「組織行動論」というジャンルがあります。

この組織行動論の定番の教科書が、『組織行動のマネジメント』です。

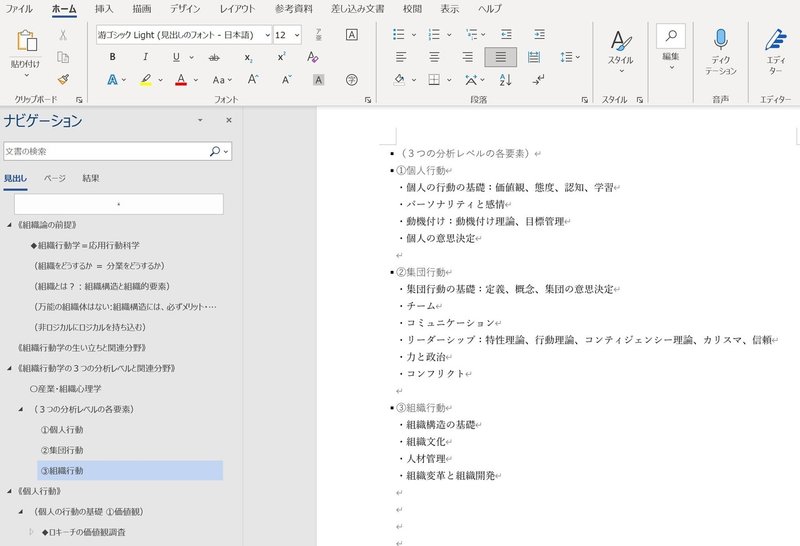

『組織行動のマネジメント』は、分析の対象を、

①個人 ②集団 ③組織

という3つのレイヤーに分類し、

それぞれのレイヤーにおいて、行動を左右する要素は何かを説明します。

長期休暇の過ごし方 ②クロノロジーで振り返る

体系だった知識を得る2つ目の方法は、

「クロノロジーで振り返る」です。

「クロノロジー」とは「年表」「年代記」といった意味です。

ある学問が、エポックメイキングな場面から、どのような変遷を辿って現在の理論まで辿り着いているのかを追っていくことを指します。

この言葉を知っていると、知識をひけらかす鼻持ちならない生徒に対して、

君、ちゃんとクロノロジーで振り返ってる?

え、振り返ってない?

まったく……智者と思っていましたが、聞いてあきれますね……

と煽ることができるので、クロノロジーという単語を覚えるだけでも有意義なのは言うまでもありません。

さて、そろそろ、人を煽ることばかり考えないで、実際の勉強法についても見ていきましょう。

例えば、『経営戦略全史』がおススメです。

経営管理がどのような萌芽から、

「ポジショニング派」「ケイパビリティ派」といった潮流を辿り、

そして現代へと至るのかが、丁寧に描いてあります。

授業ノートはWordで、まとめ資料は目次で

こうして長期休暇で得た知識を、授業中に得た知識とどう関連付けていけばよいでしょうか。

鳩は、

授業ノートはWordで書き、本で覚えた知識に合流させる

という方法をとっていました。

Wordならば、書いておいたメモを、簡単に切り貼りできます。

また、授業ごとに解説された内容を比較することも可能です。

こうしてまとめておいた知識を、

長期休暇で体系立てた知識に合流することで、

キミだけのオリジナルノートが完成するぞ!

また、資料をまとめる際、鳩はWordの目次機能を使っています。

目次機能を使って整理すると、

自分の資料=自分の知識が、どのような体系となっているか整理できます。

「授業のあの内容は、知識全体で見るとどこに当たるのか?」

も、すぐわかるようになる、というわけですね。

まとめ

さて、前半は、

「旅行に行くなら、長期休暇中ではなく、学期中に!」という話を、

後半は、

「長期休暇中は、知識の体系化をしよう!」

「①網羅的に把握 ②クロノロジーで把握という方法があるよ」

という話をしてきました。

あのふざけた前半から、まさかこんな落ち着き方をすると予測できた読者はいなかったことでしょう。

長期休暇中に知識を体系立てて整理していくと、

復習していくうちに、授業で自分が覚えた知識が有機的に連関していくのがわかっていきます。

よく、「リカレント教育」「大人の学びなおし」などと言いますが、

ビジネススクールで学ぶ知識は、大学時代までに覚えた知識と全く異なる場合が多いので、

「学びなおし」という表現には違和感を覚える鳩です

(大人になって、再度一から世界史などを勉強しているのなら、「学びなおし」かもしれませんが)。

本当の「学びなおし」というのは、

大人になって勉強をリスタートすることではなく、

そうして勉強したことを、何度も何度も復習し、自分の頭で整理して理解していくところに本質があるのでは、と思う鳩なのでした。

さて、次回は、

ビジネススクールの授業に生かせる『インド神話』の「苦行」の描写

について、まとめています。

お楽しみに。

to be continued...

参考資料

・挿入マンガ①⑥:寺沢武一『集英社』(集英社)

・挿入マンガ②⑤⑨⑩:横山光輝『三国志』(潮出版社)

・挿入マンガ③⑦⑧:島本和彦『吼えろペン』(小学館)

・挿入マンガ④:山口貴由『衛府の七忍』(秋田書店)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?