高度1億メートル 01

【一】

「焦燥」。

五年前の三月、俺を一言で表現するならばこの二文字だけで十分だった。何ならお釣りが出る。「焦」の一文字だけでも事足りる。大学卒業を目前に控え、行先不明のまま時は惨く流れていた。あの日までは。

俺は約束を破ることをここに宣誓する。

【二】

全寮制の大学に入学して、三年と十一か月と二週間が経った。

その大学は教師を志す者を育てる学部があり、その学部は全寮制だった。俺は、別に熱血教師に憧れた訳でもなければ、子どもが特別好きという訳でもなかった。「全寮制」がキーワードなのだ。

約五年間、反抗期のままだった。中学二年、誰にでも訪れる思春期。大人の言うこと一つ一つが癪に障り、反抗を繰り返しては教師に説教され、親に説教され、挙句の果てには妹にまで説教されていた。

高校時代、部活に打ち込んでいた時期は比較的大人しかったと記憶している。しかし、引退してから目の前にずっと鎮座していた「引退まで部長として部員を引っ張る」という目標がすっと消えた。俺は燃え尽きた。成績は三〇〇人ちょいの中から、下から数えて七、八番目。実力テストでも、とりあえず名前ぐらいは知っている大学を適当に第一から第四志望まで書き、合格率は最低評価。家に帰れば親に説教され、矛先を要領よく躱す妹。家を出たかったが、まず行きたい大学が見つからず、やりたいことも興味があることも無い。止めの一撃はこの言葉。

「家出たいなら、働いてお金貯めてから好きにして。うちあんた一人暮らしさせるほど余裕ないから。」

大学を見つけて合格し家から通うか、就職するか、バイトしながら予備校でも通って浪人するか。選択肢は狭く険しかった。

親と凄まじい大喧嘩をした翌日、一時限目の現国の授業で、俺の運命を大きく変える小話があった。

「全寮制で、缶詰みたいに窮屈だけど、教員を目指すのにおすすめの大学があります。私の知人がそこで教鞭をとっています。」

授業が終わり、本能的にその大学の詳細を聞いた。しかし、話を持ち出した本人、担任、進路指導担当、最後には引退した部活の顧問までが同じ言葉を俺に放った。

「お前ならもっといいとこ目指せるから、考え直せ。」

しかし、前述したようにキーワードは「全寮制」。家から出られることが最大のポイントなのだ。大義名分を得て、大手を振って窮屈な家におさらばを叫べる。その大学一本に完全に絞り、試験勉強もろくにせず受験し、当然のように合格した。

寮生活はすごく充実した日々だった。部屋には友人がいて、隣の部屋にも友人がいて、何よりとやかく喧しい親も妹もいない。パラダイス。楽園。とにかく楽しかった。九十分の講義や夕飯後の学習は非常に面倒だったが、それでも共に過ごす仲間と日々を送れることに比べれば我慢の利くものであった。

しかし、三年目に恐らく精神病の類を患ってから運命の舵は大きく切られることとなる。

相変わらずの成績不振、人間関係の歪み、金銭的問題等が重なって必修講義と喫煙以外部屋を出なくなった。食事も月に一度摂るかどうかで、一八〇センチ四十四キロを記録した。骨と皮のみに近い身体で、嘔吐するまで煙草を吸い続け、毎晩過呼吸と希死念慮に苛まれる日々。医者に行かず、SNS仲間と支えあいながら、死なないようにするので精一杯だった。四年目の教育実習が終わる頃には症状はすっかり治まっていたが、仲間たちは着々と進路を決めていた。

教員採用試験に合格し、教諭となる者。合格できず、地元で講師として教職に就く者。教育業界に不向きと判断し、役所や郵便局等、他の業界で就職を決めた者…。

俺は、卒業後の行き場が見当たらなかった。

【三】

「お前さ、卒業後ほんとどうすんだよ?」

缶コーラを飲みながらナオトが語り掛ける。エナジードリンク缶にストローを刺してゆっくり飲みながら、困る返答を何とか脳味噌の中から紡ぎ出した。

「…どーしようね。」

こう返すより他に浮かばなかった。バイト先でそのまま拾ってもらえる話もあったが、トラックの運転免許が必須で断念した。どうしようか考え続けたがどこから手を付ければいいのか分からぬまま、あと二週間で卒業という局面に来てしまった。

「もう講義無いんだし、この二週間でせめてバイト先とか決めとけば?」

「そーだよなぁ。家には戻りたくねぇけど、でも金も無い。どーしようね、まじで。」

どこか他人事のようにナオトには映ったのだろう。

「自分の事じゃんかー!マジで考えないとやべぇって!」

「…そうだな。なんかいつもごめんな、気遣ってもらってさ。」

「まぁ、ずっと共同生活してきたし、素直にお前が心配だよ。一時期より元気にはなってきたみたいだけどさ。進路、決めろよ。」

素直にいい奴だ。寧ろ俺のことを自分事のように考え、身を案じてくれている。ますます申し訳ない気持ちが溢れ、「一服してから寮戻るから、わりぃけど先戻っててくれ」と言って一人になった。一人。独り。切なく煙草の蓋を開けると中身は空だった。舌打ちを鳴らし、二週間後の自分について考えながらコンビニの扉を開いた時、出てきた男とぶつかった。男は袋を落としてしまい、中に入ったプリンの蓋が開いて零れてしまった。

「あっ、すみません!考え事してて…。弁償します、コンビニの裏にベンチあるので、そこで待ってて下さい!」

相手の返事を待たず、同じ商品と煙草を一箱買ってすぐ裏へ行った。その男は同じくらいの年だろうか。髪は部分部分に金色のメッシュが入っていて、顔立ちは非常に整っている。うちは染髪禁止の学部なので、他所の学部の奴だろうか。

彼は慣れた手つきで煙草に火を灯し、煙をふーっと吐きながらプリンを受け取ってくれた。ホイップクリームが沢山乗った、ミルクプリン。

「なんか僕の方こそすみません。考え事してたのは僕も同じだったんで、不注意はお互い様っす…。」

「でもプリン駄目にしちゃったのは俺だからさ。大学、そこ?」

彼はきょとん?としながら煙草を吸い込んだ。

「いや、ただの通りすがり兼パシリっすよ。姉ちゃんに買い物頼まれて。」

「そっか。名前聞いてもいい?」

「はぁ、イロドリって言います。」

「変わってんな…。初めて聞く名前。」

「よく言われます。色彩の彩って書いてイロドリらしいんすけど、詳しいこと忘れました。」

やべ、と彼は漏らして煙草を灰皿に捨てた。

「プリンすんませんした。姉ちゃん待ってるんで行きます。それじゃ、どっかで会ったらまた。」

おぅ、と言って見送ろうとしたが、イロドリは非常に不可解な行動を取り始めた。上着のファスナーを閉め、プリンを筆頭に様々なスイーツが入った袋を指に縛り、屈伸している。

「お前、姉ちゃん待ってんじゃねぇの…?何やってんの?」

イロドリは明らかに怠そうな顔をした。邪魔するなよ、とでも言いたげな顔。

「これ、ちょっとだけ集中しないといけないんすよ。本気で信じるなら僕と来てみます?今まで何人か試したけど、信じてくれた奴いないんで。やるだけならタダっすよ。」

「…何すんの?」

「姉ちゃんのとこ行くんすよ。僕の言う通りにすれば行けます。ただ、本気で僕の言うこと信じないと無理っす。やるのは簡単なんすよ。少し膝曲げてタメ作って、目閉じて勢いよく膝伸ばしながら両手を空に伸ばすだけ。本気で僕の姉ちゃんのとこ行くんだぞって信じないと、ただ恥ずかしいだけっすけどね。姉ちゃん基本暇してるんで、遊び相手にでも来てくれたら喜びますよ。」

聞けば聞くほど意味が分からない。百歩譲って姉ちゃんがどっかにいるとして、その小恥ずかしい一連の行為に何の意味があるんだ。

「その顔は信じてないっすね。んじゃ、さいなら。」

膝を曲げたイロドリの肩を無意識に掴んでいた。俺にはもう行き場なんて無かったことを思い出し、咄嗟に出た行動だった。

「…一回だけ、本気で信じてやる。姉ちゃんのとこ、連れてってくれよ。」

「その顔はガチっすね。言う通りにして下さい。あと、できるだけ高いとこ行くんだぞってイメージするといいっすよ。僕も慣れるまで少し時間かかりましたから。」

催眠術に掛かった心地で、目を閉じ、軽く屈伸して跳ねた。瞬間、表現することが非常に難しい感覚に陥った。遠心力の一番端にいるような、振り回されるような、吹き飛ぶような…。

「いいっすよ目開けて。すげぇ、初めてだ。」

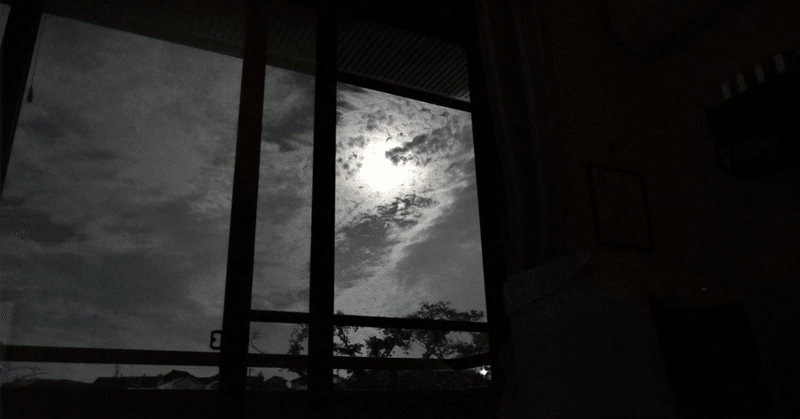

目を開くと、薄雲ったコンビニの裏ではなく真っ黒な空間にいた。そして、万華鏡の内側のようにギラギラ光る粒がそこかしこに落ちている。いや、浮かんでいる…?意味が分からない。俺は、どうなった?

「イロドリ、遅い。まぁお使い行ってくれてるからありがとうだ。」

Next…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?