高度1億メートル 05

Before…

【七】

着地した場所は、まるでいつも煙草を吸うコンビニの裏手のような場所だった。初めて、イロドリと会った場所。

「これ、どうぞ。姉ちゃんが世話になってます。」

缶珈琲を差し出されるまま受け取り、二人で煙草に火を灯し合った。

「突然畏まっちゃって、どうしたんだよ。」

「さっき色々話してて、姉ちゃんすげぇ嬉しそうだったんす。僕もちょくちょく会ってますけど、姉ちゃんがあの場所に着いてから、あそこまで楽しそうにしてたの見たことなくって。」

言葉とは裏腹に、イロドリの表情はどうも浮かない。煙草を吹く姿は、得体の知れない何かに向かって溜息を吐くような。

「そうだったんか…。正直、俺もこうやって馴染んでるように見えてさ、本当はビビってるんだ。セイラといるとさ、現実での焦りとか、不安とか、憂鬱とかが忘れられるんだ。そこに寄り掛かってるだけなんだよ。」

イロドリと似たように、俺も溜息が溶け込んだ煙を吹く。

「俺さ、もうすぐ大学出るんだよ。だけど、同期の中で俺だけ卒業後の進路が決まってねぇ。話したっけ?」

「さっき三人で話してた時に、ちょこっと。詳しくは聞いてません。」

「そうか。セイラには話したんだけど、現実逃避してるだけなんだ。この空間、つまり夢の中に。起きたら現実が待ってることも分かってる。それでも、しんどくて逃げちまう。ここに来る理由に、恋人がいるって事実作ってなぁなぁにしてるだけなのかもしれねぇや。」

二人で缶珈琲を飲み、暫し静寂がこの銀河を支配した。イロドリは何か重要なことを言えずにいる。そんな雰囲気だったが、彼の口からそれを引き出す方法は思いつかなかった。

「ヒイラギ兄さん、連絡先教えて下さい。」

「だけど、携帯…」

夢の中でスマホを開いた記憶は一度も無い。持ってきていないと思っていたが、右ポケットに手を突っ込むといつ入れたか分からない自分のスマホが入っていた。

メッセージアプリで連絡先を交換した。「彩」一文字に綺麗な七色のアイコンだった。

「何かあったら、遠慮しないで連絡して下さい。僕も、何かあったら連絡しますから。それじゃ、また会いましょ。」

ガバッと布団から飛び起きた。部屋は真っ暗で、充電しておいたスマホを開くと午前三時五十分の表示。おそるおそるメッセージアプリを開くと、今日誕生日のフレンド欄に「彩」という連絡先が追加されていた。

【八】

「おい、おいってば。就活、順調?」

ナオトに声を掛けられて我に返った。ぼーっとしていた。食堂で昼飯を共にしたナオトとユースケが、心配そうにこちらを見ている。

「悪い、考え事してた。順調、ではないかな…。」

「まぁ時期が時期だもんな。苦労してたとはいえ、現実は辛いもんだよなぁ。就活シーズンもとうに終わってるし、この時期から正社員はなぁ。」

転職サイトやアルバイト募集サイトをつらつらと眺めているが、自分の感性に引っ掛かるものがそう容易く見つかるはずもなく、心は沈むばかり。そういえば、あの日缶珈琲を飲んでから双子に会えていない。夢を見ようとしても、大海の底に心が引きずり込まれ、溺死するように眠って朝を迎える毎日だった。

「あと一週間だぜ。俺らは先公組だから引っ張り上げてやれねぇけど、力になれることあったら言ってくれ。」

「気持ちだけ受け取っとくよ、いつもありがとな。」

食器を片付け、ユースケと原付に跨ってコンビニへ行き、エナジードリンクを買って二人で一服した。吸い終えた後、無性にセイラのことが恋しくなって店内に戻ると、例のホイッププリンが二つあった。迷わずに買って戻ると、ユースケはヘルメットを被って俺を待っている。

「すまん、もう一服付き合ってくれねぇか?」

「マジかよ、もう帰り支度してんのに。まぁ、いいけどさ。」

「さんきゅ、俺の一本やるから。」

火を点けて煙を吹きながら、ユースケに腹の中を曝け出すことにした。

「あのさ、俺、恋人いるんだ。」

ユースケは勢いよく煙草を噎せた。相当驚いたのだろう。

「嘘だろ!?いつからだよ?」

「割と最近。今すっげぇその子と過ごしたいんだけど、進路も決まってねぇし、卒業までもうアトないのに、その子がずっと頭ン中から離れねぇ。その子といると、なんか色々どうでもよくなっちまう。どうしたもんかなぁ。」

優しいユースケは「その子のためにも、お前頑張れよ!」とエールをくれた。戦友、と言ってもいいくらいの友人。現状を打破しなければいけないという自覚が、改めて芽生える。

「時間貰ってありがとな。俺、何とか頑張るからさ。」

「その意気だよ。応援してっからな!」

掌で背中を勢いよく叩いてくれた。夢に酔う俺を醒ます過激な一発。頑張らなくちゃあな、と思って部屋に戻った。

プリンを冷蔵庫にしまい、改めて就職募集を探し、ある程度好条件の企業を三つ見つけて応募した。しかし現実とは残酷なもので、その日の夜には全ての応募した企業から返答があった。この言葉を添えて。

「この度は申し訳ございませんが、採用を見送らせて頂きます。」

最後の連絡を見て、心底悔しく、悲しくなった。当然といえば当然である。だが、非情な現実から嫌気というナイフを突き立てられた。

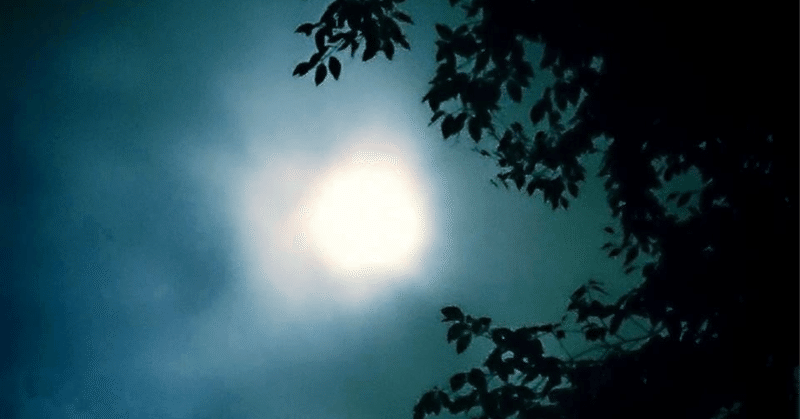

ビニール袋を指に縛り、飛んだ。

Next…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?