自然と自分の境界線

先週『END展 死×テクノロジー×未来=?』に行った。ふと目にした知人のSNSフィードに久しぶりに心がざわめいたのがきっかけだった。おもしろそうな展示だ。子どがぐずってしまい美術館やギャラリーで「お客様…」と言われて一体何度外に出ることになっただろう。そのたびにママ(というか私と我が息子たち)に対して美術は展覧会は優しくないんだ相性悪いんだと悲しくなり、興味を諦めてもきた。次第に興味さえも薄れてきたはずなのに、今回はピンと自分のアンテナが立ったので6年以上ぶりにひとりで行った。

死について古来からの考え方と、現代風な観点でも提示して、考えは個々に委ねられた。死についてか、生についてか、自然についてか、自然のなかの人間という存在についてなのか、死のあとの考え方なのか、その周辺に興味がある。自分の頭の中にうずまくもやもやがまとめられて一箇所に集められていた。脳が満足しているのがわかる。母としてでなく女としてでなく妻としてでもなく、一個人として興味のあるものに触れるのはこんなに自分の中心みたいなものを認識できるんだな、そして少しの時間でも自分の中に深く潜れるんだなと驚く。一人の自分のための時間もたまには必要なんだな。産後7年も経ってようやく気がついた。

子供は生とか死がたぶん大人よりもそばにある。虫や小さな生き物が生きる死ぬその姿をよく発見するし、その過渡期に遭遇する。子どもたち自身も、生まれてすぐでは呼吸することも大変だったり、少し大きくなっても小さな病気やら入院するほどの病気やら、もっと育っても思いがけない大きな怪我やら…。人の命が続くのは当たり前ではないのだなと思う瞬間は少なくない。そのたびに親はドキッとしてそのたびに、生きていればなんでもいいやと思う。当の本人たちは、怖さなどすぐ薄れてしまうのか、また怪我するよと事前に動きをさまたげたくなるようなダイナミックな動きや不注意をよく行う。死を恐れるのは大人だからなのか。「死は悲しいものなんです」「すべて終わりなんです」「死んではいけないんです」といういままで触れてきたすべての情報が、死を悲劇的に思わせ、対する生を輝かしく見せるのだろうか。少しそこにグラデーションを入れて考えてみるのもありではなかろうかとふと考える。

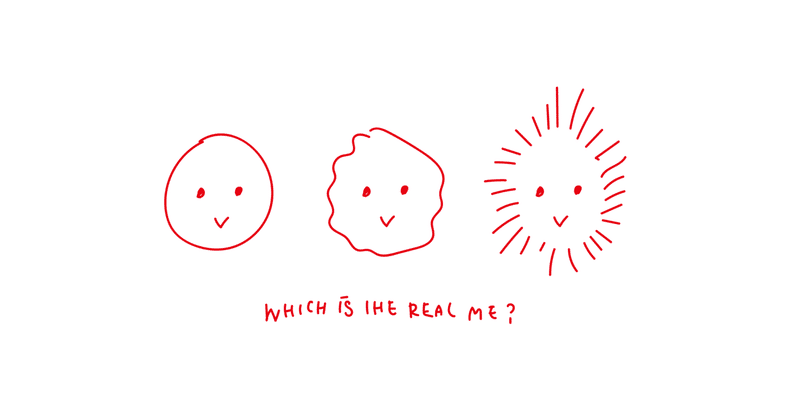

裸足で泥を踏み、ぬたたわっと足の裏が泥に埋もれる感触、降り出した雨に打たれているうちに木木の緑が濃くなって緑と土の匂いが強まっていく感覚…。ばっちり人間界の、都会で暮らしているけれど、自然と自分の境界線を感じる瞬間はあって、その不確かな感覚のアウトラインにたまに触れたくなる。再び気になっている「遠野物語」をじっくり読もう。死とか生とか間とか神の世界と里とか境界とか、行き来するような、もっと双方が隣り合う世界について、なんだか知りたい感じたい。ふわふわして不確かだけど記録しておこういまの心地よいもやもや。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?