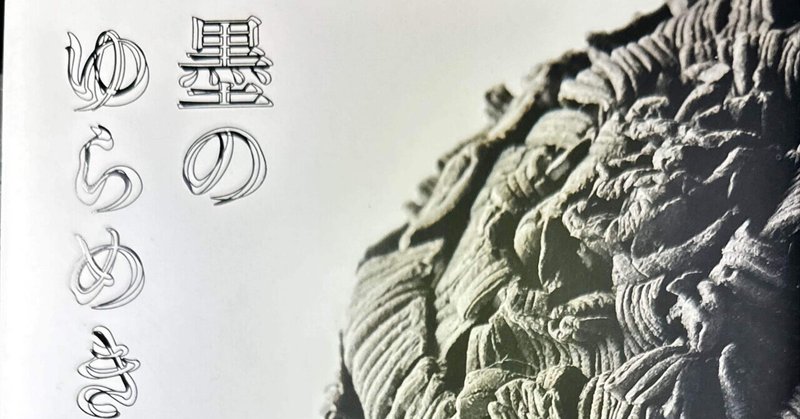

『墨のゆらめき』ノート

三浦しをん著

新潮社刊

この作家の小説を読んだのは、『船を編む』以来これで2冊目だ。10数年ぶりに読んだ。

主人公は西新宿の超高層ビルに囲まれた6階建て24室のこじんまりした昭和感漂うホテルのベテラン社員だ。名前は続力(つづきちから)。本来の業務は宴会場係だが、フロントだけでなく荷物運びも宿直もしなければならない。続は経験上、人から話しかけられやすいタイプで、ホテルマンに向いている人間だと自覚している。

もう一人の主人公は、筆耕士の遠田薫。本業は書家で、書道教室や代筆までこなす器用人である。

ホテルをごひいきにしてくれていた立志伝中の人物のお別れの会を引き受けたところから物語が始まる。

お別れの会の招待状の宛名書きのために、登録している筆耕士の文字サンプルを見せて遺族に選んでもらったのだが、字を気に入って選んだ筆耕士が遠田薫だった。

遠田薫の父親の書家・遠田康春氏は実は薫の養父ということが後でわかるのだが、すでに康春氏は高齢のため筆耕の仕事を止め、それを養子の薫に引き継いでいた。しかし、ホテルも筆耕の仕事をその跡継ぎにまだ依頼したことがないまま、康春氏の筆耕士登録を先任者が削除してしまい、住所や電話が分からなかったので、メールをやり取りして、続が家まで行って仕事を依頼することになった。

メールで康春氏がすでに亡くなっていることを知り、競馬仲間で、すでにホテルを退職している薫の先輩に伝え、お線香をあげるついでに跡継ぎの薫氏と会って、どんな人物かを確かめることになったのだ。

宛名書きとは言っても、大事なお客様や宛名の相手先の個人情報などさまざまな情報を預けるわけで、依頼する側としては筆耕士が信用できる人間か確かめる必要があるのだ。

ようやく探し当てて、門柱に遠田書道教室という小さな表札がかかっている家を見つけて、ブザーを鳴らしたが出てこない。何度目かのブザーでようやく出てきた薫は小学生相手に書道を教えていたところだった。待たされている間、教室の様子を観察していたが、子どもたちから薫の義父であり、師匠であった康春先生と区別して〈若先〉と呼ばれ慕われているのがわかった。そして〈若先〉と生徒とのちょっと荒っぽい、ぞんざいな言葉のやり取りと、誰にでも安直なあだ名を付けるセンスのなさにも驚く。

その口調は仕事を依頼に来た続に対しても変わらず、続も下の名前から〈チカ〉とつけられて呼び捨てにされる。遠田薫はよくいえば誰とでもすぐ打ち解ける性格なのだろう。

続は、居残っていた教室の生徒が何やら〈若先〉に代筆をお願いしているらしいことに気がつく。ミッキーと呼ばれていた三木遙人が、無二の親友の土屋君に手紙を書いてほしいというのだ。親の転勤で遠くに引っ越すことになった彼に手紙を書きたいが、書きたいことがありすぎてまとまらず、薫に代筆をお願いしていたのだ。

ミッキーが、「若先なら、僕の字そっくりにかけますよね」というと、薫は、「じじい(義父の康春氏のこと)よりうまく、ミッキーの字を真似られるだろうよ」と答え、義父は確かに代筆屋をやっていたが、自分は開店休業中だと答える。

その理由を、自分は学がないからだといい、文面が思いつかないという。そういいながら、傍らで話を聞いていた続の顔を見て趣味を聞かれ、「競馬です」と答えると、「喜べ、ミッキー。人間ばかりか馬の気持ちまで汲み取れる学識の持ち主を見つけたぞ」という(筆者はここで思わず吹き出した!)。そして、薫の筋が通ったような、通らないような話に巻き込まれ、結局、続は文面を考えることになってしまった。

そのあとも、依頼のあったいくつかの代筆の文案を引き受けることになり、薫との変なコンビが出来あがる。

続は遠田との別れ際にはいつも「また来いや」と言われていたのが、あることで、遠田からもう来るなと言われ、出入り禁止をくらう。それも遠田が続の職場と立場を慮ってのことだったのだが……。

薫は自分で言うほど、学がないわけではなく、養父に鍛えられ、また書家としての腕前もなかなかのものだと続は感じ入り、遠田の書を好きになり、遠田の書を通じて、〈書〉という表現そのものに魅入られていく。

以前に遠田から、便所のドアにでも貼っておけともらって、一人住まいの部屋に飾っていた唐の劉商(りゅうしょう)という詩人が友人に送った「送王永(おうえいをおくる)」という七言絶句の詩を見て、意を決して遠田に会いに行くのだ。

墨一色の表紙からは想像できないが、互いの友情や人への愛情に満ちた物語にほんわりと心が温まる思いがした。

Amazonオーディブルで全編の朗読が配信されているそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?