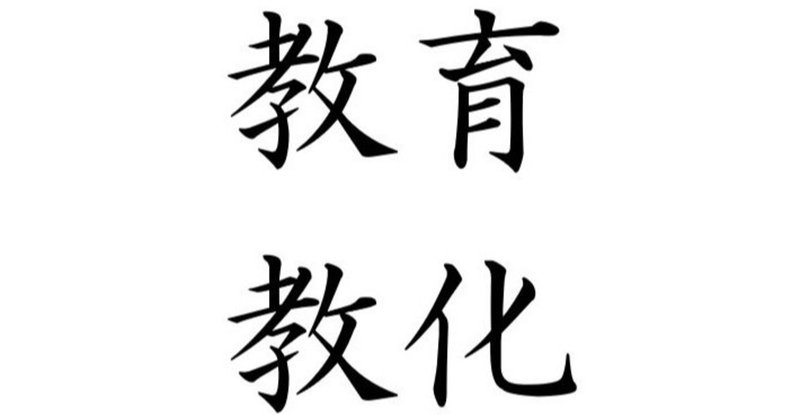

教育と教化の混同に対する違和感

挨拶

近年、教育における自虐史観教育を見直すべきという意見が散見される中、これまでの教えを「教化」ではなく、「教育」と書かれてることに違和感を感じたので、一度「教育」と「教化」の違いを整理したいと思った次第です。

教育と教化

日本では教化の表現は馴染みないかと思いますが、英語圏では馴染み深い表現です。教育は「education」で教化は「indoctrination」と訳されます。この違いがなぜ重要かと言いますと、教育は自ら学ぶものであって、教化は教えを刷り込まれることだからです。極端な例を出すと、独裁者が取り仕切る国では、独裁者を英雄として刷り込む教化が行われます。事実を並べた時に起こる不都合が発生する時、教化して抑制する手法がとられます。民主主義が浸透した国でも教化は行われます。教育制度を通して、その国が持つ価値観を教える働きがあります。米国の場合、ピルグリム・ファーザーズの美しい建国物語を学ばせ、国家斉唱させる形で教化が行われます。教化は主にその国の正の面を紹介し、その国に対して好意を持たせることで仲間として向か入れます。近年、米国では過去を歴史直視した上で紹介すべきだという声が上がる等、問題化していますが、日本はその逆パターンです。事実関係が整理された時代は特に問題はありませんが、近現代において不都合な事実は伏せられ、資料集に軽く載せられた形がとられており、教科書は近隣諸国条項で自虐化されてる現状があります。それを「自虐史観教育」と表現がされてますが、私の違和感は二つあります。一つはこれはそもそも「自虐史観教化」でないかという違和感、もう一つは他国の意見を配慮する形の教科書作りに関する違和感です。

これら二つの違和感を組み合わせると他国による教化で自国民を他国に好意を持たせる行動をとっているということになってしまいます。先に言っておきますが、例え不都合が発生することでも事実であることは書いた方が良いです。国側の誠実さに好感を持たれるには事実は書かないといけない。但し、近隣諸国条項のような他国との意見の不一致が生じる件については自国側の主張を明記することが必要だと言いたいです。近隣諸国条項が相互的なものであれば、話は変わってきますが、一方的かつ、事実関係があいまいな状態で他国の主張を代弁することはいかがなものかということです。この状態は明らかに教育ではなく、教化です。ですから、一度言葉の定義を見直すべきだと思った次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?