科学小説「月からの手紙」7話

科学小説「月からの手紙」7話 シャクルトン基地

1994年1月25日朝。

太平洋を間近に臨むカリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地では、タイタンロケットが 冬に似合わず強い日差しを全身に浴びながら打ち上げのときを待っていた。

国防総省の弾道ミサイル防衛機関(BMDO)が開発した最新のミサイル探知・追跡技術。その技術検証を第一の目的とした 月・小惑星探査機の開発が1991年以降、NASAとの共同で進められていた。

アメリカのゴールドラッシュ時代の採鉱者の娘を歌った歌詞から採られたという「クレメンタイン」の名がその 「月・小惑星探査機」に与えられていた。予定通り8時34分を迎えたロケットは轟音とともゆっくりと大地を蹴り、雲のない青空の中に吸い込まれていった。

そのようすを167km離れた同州ヴェンチュラ郡モーラ公園から、大学の友人とともに双眼鏡で眺めていた中国人留学生がいた。その距離からはもはや光点にしか見えなかったが、 月に向かう探査機の行方を見つめる彼のまなざしには、遠く未来を見据える確信に充ちた光すら感じられた。 彼こそ、のちに、中国の月探査計画の最高責任者となる徐甬祥であった。

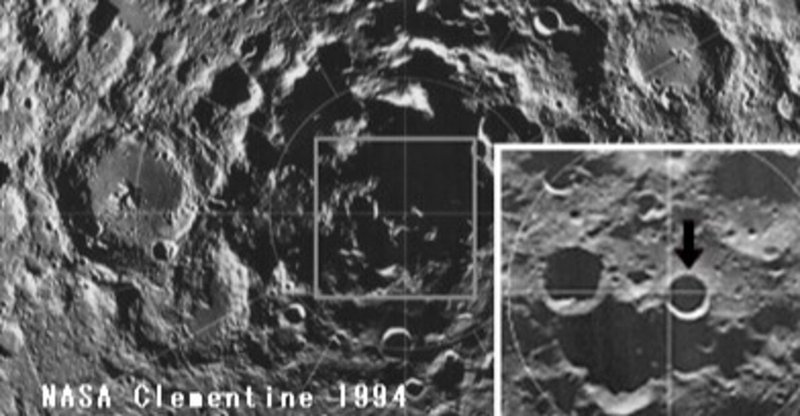

1996年、クレメンタインは月の南極上空を4回にわたり通過し、月面の電波探査を行ったが予想以上の反射波が観測された。そのもっとも有力な解釈は「氷からの反射」だった。同年12月3日、米国防総省は「月の南極クレーター内に氷を発見」と発表した。

月の自転軸は地球軌道面に対し、1.5度しか傾いていない。このことは、決して(あるいはほとんど)闇を迎えることのない山頂部が月の両極地方に存在することを意味する。1879年、フランスの天文学者 カミーユ・フラマリオンが "pics de lumiere eternelle" と呼んでいた場所である。

月の両極では、太陽の一部分ですら地平線上2度を超えては昇らない。月周回軌道からの観測の結果、北極周囲にはわずかだが、一方の南極周囲の6000~15000平方kmもの領域では、 永久に太陽光から見放された特異な状況が作られていた。そうした冷たいクレーターの底では マイナス173度という低温になり、 月内部から吹き出すか、あるいは彗星衝突でもたらされた水分子は月から逃れぬままその場所にとらわれることになるはずだった。

重水素の存在を確認した業績から、1934年のノーベル化学賞を受賞したアメリカのハロルド・クレイトン・ユーレイは、 早くも1961年当時、月の極地に氷が見つかる可能性を示唆していたのである。

南極周囲の「低温領域」のかなりが、直径約2500km、最大の深さ12kmという 「南極エイトケン盆地」の内部にあった。そこにある多くのクレーターの底はもちろん昼間を迎えたことのない世界だった。

1962年、アメリカのウィリアム・K・ハートマンとジェラルド・カイパーらは、 月の南極に険しい山脈が見られることから、その向こう側に巨大な盆地があるのではと推測していた。その予想はクレメンタインで実証されたのである。

太陽系最大のクレーターである南極エイトケン盆地。アメリカ地質調査所のドナルド・ウィルヘルムが名付けたこの名は、少々誤解を与えやすい。というのは、南極も エイトケン・クレーターも実際にはこの盆地内部に存在するのではなく、周囲との境界にあるからだ。

南極エイトケン盆地は衝突盆地として太陽系最大の規模であり、月の深部物質が露頭していることがクレメンタイン以降の月探査衛星複数からの分光学的観測で明らかにされてきた。

NASAやヨーロッパ宇宙機関では、早くからこの盆地からサンプルを回収して、年代測定を含む地質調査をしようとしてきたが、 月の南極付近の広大な地域からのサンプル収集となると地点の選択が難しく、また地球からは全く観測できない不可視地域での探査作業になることから、計画が大規模にならざるを得なかった。

月の裏側での探査状況を中継する手段が必要だったのだ。月の中心から反地球方向に61500km離れた「地球-月系のラグランジュ第2ポイント」。 その周囲35000km付近のハロー軌道をめぐる「ファーサイド中継衛星」は、当時は存在しなかった。

2010年前後からは中国、インドを加え、月探査が一層熱を帯びてきた。 常時、地球の半球上に輝くこの天体の神秘を解明することは、科学・技術分野でのリーダーシップを世界に示すだけでなく、 月に存在するエネルギー資源、ヘリウム3を確保するためにも必要な事業であった。

2009年6月に打ち上げられたNASAの 「ルーナー・レコネッサンス・オービター」は、高度約50kmの極軌道から月面の観測を続け、 姿勢制御用燃料が無くなるまでの6年以上にわたり稼働した。当初の計画通り、LCROSS(Lunar Crater Observation and Sensing Satellite)という副探査機が便乗した。それは目標のクレーターに 2.4トンの衝突体を秒速2.5kmで衝突させるというものだった。蒸発した表面物質の気体が10km程度まで立ちのぼり、その気体を分光測定しH2Oが含まれているかどうかを決定しようとしたのである。その結果、スペクトルの曲線はH2Oの存在による特徴と確かに一致した。

「ルーナー・レコネッサンス・オービター」で実際に使用された6種類の観測機器のうち、月探査中性子検出器 (LEND) と名づけられた装置は、地下数m以内から発生する中性子を検出し、そのエネルギーを調べるものであった。

中性子は重い原子核と衝突しても跳ね返るだけで、あまりエネルギーを失わないが、 (H2Oからの水素イオンと見られる) 軽い原子核である水素と衝突した場合には減速しエネルギーが失われる。 減速した中性子が観測されれば、地表近くに氷が存在する可能性が高くなる。

月面の両極を含むいくつかの地点で減速中性子が観測されたが、とりわけ南極付近に相当量の氷の存在を示唆する結果が得られたのである。 さらに、同機が積んでいた「ライマンαマッピング・プロジェクト」(LAMP)という装置はどのクレーター内に氷が存在するのかまで突き止めた。

その後も中国、インド、日本の探査機により、月面の組成や磁気異常分布、重力分布の詳細な地図などが次々に発表されていった。

2012年2月5日、ロシアが打ち上げた「ルナー・グローブ」は、ソ連時代最後の月探査機から実に36年ぶりという、 月探査再開を記念するにふさわしい野心的な内容だった。打ち上げから4日後、小型の槍型月震計10個を収めた容器が母船から切り離された。月面から700kmに迫ったとき、回転する容器から最初の5つの槍型月震計が放出され、月面に落下していった。さらに 高度350kmに達したときには、残る5つも放出された。

こうして10個の小型月震計は、豊かの海の1500km範囲内の月面に秒速2.4kmで衝突し、地球上の重力加速度の1万倍という強烈な衝撃を受けたにもかかわらず、いずれも数ヶ月以上にわたり月震データを送信し続けた。

母船からはさらにもう2つの月震計が放出されていた。深部月震を計測できる精密型の2機には、落下スピードを緩和する制動ロケットも付けられ、それぞれアポロ11号、12号着陸地点の近くに落下した。当時のデータと比較するためであった。

その後、月の両極上空を通る軌道に入った母船は「極地ステーション」を分離、制動ロケットとエアバッグを用いて南極に着陸を試みるが、ロケットの点火に失敗し通信も途絶えてしまったのである。

そしてついに、 2012年11月26日、南極付近の氷層の存在が、アメリカの民間企業ルナ・ドリーム社の移動型探査ロボット「アレックス」(Autonomous Lunar Exploration eXperiments) の掘削アームによって確認された。探査領域の推定埋蔵量は数百トン以上と見られた。予想をはるかに超えるその埋蔵量は、地下から上昇してきたものであることを強く示唆していたが、揮発成分が極めて少ないとされていた従来の月生成理論とは明らかに矛盾していた。

宇宙探査を請け負う、あるいは支援する企業活動が21世紀に入り急成長している。例えば、アメリカでは1998年に「商業宇宙法」が議会で可決され、民間企業の宇宙船打ち上げを認めるとともに、NASAは民間企業と提携して宇宙探査活動を商業利用することが求められた。また、ロシアも1997年に「商業宇宙活動法」を制定している。こうした動きは、単に民間による宇宙飛行を法的に可能としただけでなく、政府支出削減と国営企業の民間移行を見据えた新しい経済分野として、世界的にも注目された。

1979年12月の第34会期国連総会で採択された「月その他の天体における国家活動を律する協定」、いわゆる「月協定」の第11条では、月及びその天然資源は人類の共同財産であることが規定されているが、同5項には「月の天然資源の開発が実行可能となったときには適当な手続を含め、月の天然資源の開発を律する国際レジームを設立する」とされている。残念ながら、月協定の批准国が2015年段階でもまだ16カ国にすぎなかった。さらに、月資源問題をめぐる各国の利害調整は困難を極めている。第6条に規定された「科学的調査」を名目とした「サンプル採取」が行われているのが現状であった。

NASAとの契約料に加え、ルナ・ドリーム社が探査計画の資金を調達する手段として、テレビやインターネットなどの各種メディアの独占放映権や、ロケットや探査機本体にスポンサー広告を入れることなどが行われた。 探査機に使用されたカメラやモーター、録画装置、通信機器などはすべて製造元が無償提供したものであり、 ルナ・ドリームのWebページには、各機器の提供元が大きく明示され会長からの謝意が述べられていた。

NASAは、アポロ計画(1963~1972年)以来初めてとなる有人月着陸地点の選定を続けていたが、2014年2月6日、 有人月飛行計画の責任者ウィリアム・ゲルシュテンマイアーは、月の南極基地としてシャクルトン・クレーター地域を選定したと発表。基地建設には8億ドルの予算が必要であることが強調された。

月の南極にその名が残る「シャクルトン」とは、1914年、エンデュアランス号に28名の隊員を乗せて南極大陸に向かった アーネスト・シャクルトンのことである。 船を失い、極寒の南極圏で耐え抜き、一人も欠けることなく生還した奇跡の記録はいまも語り継がれている。

彼の遠縁にあたるニコラス・シャクルトンは、地球物理学のノーベル賞ともいわれるクラフォード賞を始めいくつもの賞を授与された気候変動の専門家である。その200を超える論文の中でも特に重要なものは、海底の微化石に含まれる酸素の同位体測定から、 地球軌道の変動と気候の変動を明確に関連づけたもので、同僚とともに1976年に発表している。

学会での彼の発表スタイルは、いつも「派手な手編みのニットジャンパーを着て、足にはソックス無しのサンダル」だった。地球物理学への業績により、1998年にはナイトの称号を与えられ、2006年1月24日に68歳で他界したニコラスの話は、イギリス、ケンブリッジ大学の地球物理学部門ではいまも語り草になっている。バッキンガム宮殿に呼ばれる前日も「ジャンパー・サンダル」スタイルだったという。

彼が生涯の趣味としていた古い管楽器の膨大なコレクションは、関係者の手でいまも保管されている。月の「シャクルトン」をニコラスのことだと信じ込んでいるものも少なくない。

そのシャクルトン・クレーターの縁に立てば、地平線近くからの太陽光を常に(少なくとも80%以上の時間)浴びることができる。水分の確保と太陽電池の敷設には、シャクルトン・クレーター地域はまさに理想的な場所であった。 氷と電力が確保できれば、それらから酸素と燃料用の水素と同時に発生させることができた。 「シャクルトン基地」建設上、運営上の大きな問題は、地球との通信の確保だった。

いくつかの方法が考えられた。月の軌道面に対して、月の自転軸の傾きは約3.6度~6.7度の範囲で変動する。従って、月の極から見た地球は2週間近く地平線の数度上に見えていることもあれば、2週間近く地平線の下数度に沈んでいることもある。つまり、2週間近くも地球と通信がとれなくなる。これは深刻な問題である。

解決策として、月の南緯85度付近に中継局を設けることが考えられたが、NASAでは経費削減をはかるため、完璧とは言えないまでも通信途絶時間を大幅に縮小できる方法を採用した。それは地球の赤道上約35800kmをまわる静止通信衛星を利用することだった。

カナダ、ウェスタン・オンタリオ大学のフィリップ・ストゥークによるこのアイデアによれば、月の南極から見た地球が地平線下であっても地球の静止軌道までもが地平線下になることは少ない。契約を結び、民間の静止通信衛星のいくつかに月との通信設備を備えてもらえばよいのである。

月を周回する通信衛星については、大きな問題が立ちふさがっていた。 低高度衛星では、月の複雑な重力場のためにやがて月面に激突してしまう。高度を上げれば、今度は地球の重力に軌道が乱され、やはり月面に激突するか月から脱出してしまう運命をたどるのだった。

この困難な課題に取り組んでいたジェット推進研究所のトッド・エリーらは、攪乱をほぼ完璧に回避できる(月の赤道に対する)軌道傾斜角の大きい月周回軌道を幾つか発見した。2026年以降のシャクルトン基地では、軌道傾斜角51度、近月点高度700km、遠月点高度8000kmという軌道をめぐる3機の通信衛星を専ら使用することとなった。

ヨーロッパ宇宙機関、日本、ロシアは直ちに「シャクルトン基地」建設に参加を表明したが、中国とインドは態度を保留した。両国の動向が注目されるなか、 2015年7月13日、インドのスィヤール外相が中国を訪問した際の共同声明では、宇宙分野での一層の協力関係樹立が謳われたが、それに伴い、月面の「雨の海」に国連管理下に置かれるであろう恒久基地を建設する予定であることも共同で発表された。この予想外の内容に世界中の宇宙関係者は驚きを隠しきれず、各メディアはトップでこのニュースを報じた。

翌14日、就任後、初めて記者団の前に姿を現した中国科学院の徐甬祥は、記者団からの質問に答える形で「雨の海」を選んだ理由を説明した。穏やかながらも幾分精悍さを増したかに見えるその眼差しには、21年前のクレメンタイン打ち上げを見つめていた、あの確信に充ちた光が現われていた。

----------------------------------------------------

参考文献

Clementine Explores the Moon (Lunar and Planetary Institute)

Peak of Eternal Light (Wikipedia)

SMART-1 Search for Lunar Peaks of Eternal Light (ESA)

Ice on the Moon (National Space Science Data Center)

月周回衛星「かぐや(SELENE)」搭載の地形カメラによる南極シャックルトンクレータ内の永久影領域の水氷存在に関する論文の サイエンスへの掲載について (JAXA, 2008年10月24日)

月周回衛星「かぐや(SELENE)」の状況について (JAXA, 2008年12月3日)

Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA)

Lunar Reconnaissance Orbiter (National Space Science Data Center)

Cabeus (Wikispaces)

The biggest hole in the Moon (James Oberg, Astronomy, Vol. 33, No. 11, pp. 50 - 55 2005)

List of Lunar craters (Wikipedia)

Geologic Map of the East Side of the Moon (Don E. Wilhelms and Farouk El-Baz, 1977)

Russia's Lunar Return (SpaceRef.com) (Craig Covault, , June 4, 2006)

The Apollo Program (1963 - 1972) (National Space Science Data Center)

エンデュアランス号大漂流(エリザベス・コーディー キメル あすなろ書房 2000年)

エンデュアランス号漂流 (アルフレッド・ランシング 新潮文庫 2001年)

Sir Ernest Henry Shackleton (1874 - 1922) (BBC)

Ernest H. Shackleton 1874-1922 (South-Pole.com)

Ernest Shackleton (Wikipedia)

Nicholas Shackleton (Wikipedia)

Professor Sir Nicholas Shackleton FRS (Cambridge Quaternary)

Professor Sir Nicholas Shackleton (Andy Gale, The Guardian, Monday 13 February 2006)

Scientists Eager to Explore Moon's South Pole (Leonard David)

Mathematical Astronomy Morsels

(Jean Meeus, Willmann-Bell 1997)

月探査戦略に関する国際動向 (JAXA, 2007年1月17日)