2022年ベストアルバム

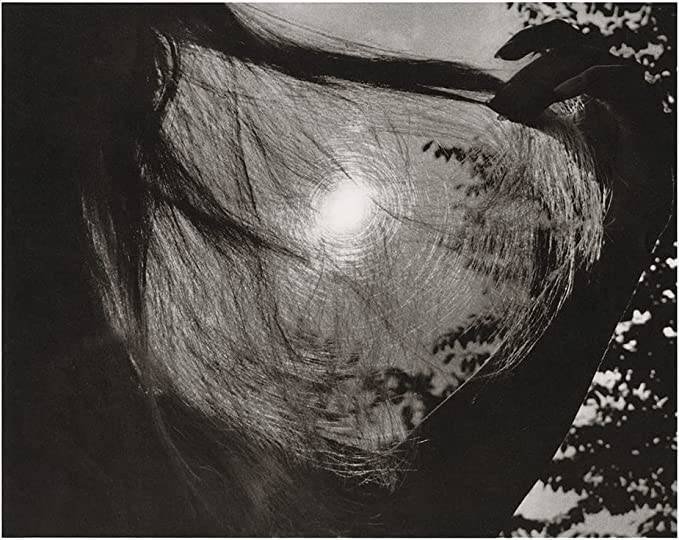

1. BADモード/宇多田ヒカル

リード曲である「BADモード」(M-1)を初めて聴いたとき、「ネトフリ」と「ウーバーイーツ」という単語が耳に飛び込んできて、誰もがたちまち度肝を抜かれたことでしょう。あぁ、こんなに軽やかに時代性を象徴するワードをさらりと入れてくる・・・痺れました。そして冒頭の力のないため息が、この曲が持っている揺蕩うような空気感、リバーブの効いたギターと、エレピの響きが湛える懐の深さに満たされた気怠げなダンスミュージックへと、一瞬で聴者を引き込んでいきます。

前作の『初恋』(2018)、あるいは活動再開後一枚目のアルバムとなった『Fantôme』(2016)では生音のバンドサウンドやストリングスのアンサンブルが基調となるトラックが多い印象でした。しかし今作ではどちらかというと、打ち込みのような音色、力強く低音の効いたアクセントのビートが多かったり、シンセサイザー・シンセベースの音色が多用されているため、揺れながら踊れるダンス/ハウスミュージック的なノリの統一感がある印象です。

しかしこのように書くと、一見初期作から『HEART STATION』(2008)までを貫いていた、シンプルな構造を持つ16ビートのヒップホップ調のリズムへ回帰したようにも思われるかもしれませんが、決してそうではなく…。前二作を経たことで、ビートの豊かさや歌のメロディー/ハーモニーの複雑さ、さらにサックスやピアノ、ドラムといった生楽器の音色が非常に自然な形でブレンドされ、驚くべき調和を達成しています。

ビートの多様さがダンスやハウスのような方向へと新たな形へ展開したのは、本作の共同制作者の一人でもあるFloating Pointsの影響も非常に大きかったのではないでしょうか。アルバムの中でひときわ異彩を放っている「Somewhere Near Marseiiles−マルセイユ辺り−」(M-10)は、Floating Points節が炸裂する、11分55秒の長尺を誇るアシッドハウスに仕上がっています。

また、昨年公開された庵野秀明監督による『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』(2021)の主題歌にもなった「One Last Kiss」(M-3)のプロデュースを務め、「Face My Fears」のリミックスを制作してもいるA.G.Cookの影響も大きく、ソリッドなリズムに紛れ込ませるように、サンプルした宇多田の声をビートの一部として使うセンスは、ヒップホップやクラブミュージックとの親和性が高いです。

そして個人的に大きな発見だったのは、この『BADモード』というアルバムタイトルについて。発表されたとき、この気の抜けるような、絶妙にダサさを感じるタイトル、なんなんだろう…とモヤモヤした感触がありました。しかし何回も表題曲の「BADモード」を聴いているうちに、あることに気がつきました。サビの詞を引用してみましょう。

わかんないけど

君のこと絶対守りたい

絶好調でもBADモードでも

君に会いたい

このサビが「わかんないけど」から始まることがすでに天才的ですね…さて、ここで「BADモード」という単語が出てくるわけですが、聴いてみると二つの単語間で韻を踏んでいることはすぐにわかります。「絶好調 ze/ko/cho」と「BADモード bæ/mo/do」です。聴覚的には、ごく自然にこの3シラブルが韻を踏んでいると認識できてしまうのですが、例えばこれが「BAD mode」という英詞であったなら、modeはそもそも1シラブルの単語となり、deの発音で母音はほとんど消失してしまうために、3シラブル目の音(choとdo)で韻が踏めなくなってしまいます。もしくはBADではなく「バッド」であった場合も、ドが強調されるために余分なシラブルが出てきてしまいます。

そんなわけで、ここは単に絶好調の対義語である「絶不調」(これはこれで「絶」の音程が高く上がってしまうために、歌いにくそう)でも、「BAD mode」でも「バッドモード」でもなく、「BADモード」が選ばれるべくして選ばれたのではないか…と、やや考えすぎとも思われる推察を述べておきます。この折衷的な単語には、宇多田自身のアイデンティティでもあるバイリンガル的特質と同時に、そうした語が韻を通じて頭に浮かんでくる彼女の並外れた言語感覚を感じざるを得ません。

『Fantôme』以降のアルバムでは、さまざまな音楽的要素を吸収しては自らの感覚で新しい方向へと展開させ、どんどんと魅力を増していく、その圧倒的な探究心とセンスに毎回驚かされます。いつも時代の先端にいるアーティストやプロデューサーへのアンテナを張り、積極的に共演を果たしているところも見逃せません。

2. Mr.Morale & The Big Steppers/Kendrick Lamar

『DAMN.』(2017)から5年ぶりのスタジオアルバムがリリースされました。今世界で最も注目を集めるラッパーであるKendrick Lamarですが、デビューアルバムの『section 80.』(2011)から一貫している、その政治的かつ知的なリリックと圧倒的なラップスキル。誰もが待ち望んでいた本作、前半9曲が『The Big Steppers』、後半9曲が『Mr .Morale』の二枚組18曲構成を取る驚異のボリュームです。このアルバムが出る前にシングルとしてリリースされた『The Heart Part 5』(2022)もMVと共に話題になりましたが、サブスクリプションサービスでは後にこの曲もアルバムに追加された形で配信されています(本稿では、トラック番号を記載するにあたり二つのアルバムを分け、『The Big Steppers』のトラックを「B:M-◯」、『Mr.Morale』のトラックを「M:M-◯」と表記します)。

MVの冒頭に掲げられる、Kendrick自身による「I am. All of us.」という言葉通り、彼は今までもアメリカにおける黒人コミュニティの状況や、彼らがそこで抱えている差別や貧困といった問題の代弁者であり続けてきました。本作でもそうした彼のスタイルは一貫していますが、前作のトラックが湛えていたダークでありつつもアッパーなムードはかなり抑えられており、リリックもトラックの雰囲気もかなり内省的で重厚な質感があります。

本作を貫いているテーマのようなものをごく端的にいうならば、Kendrick自身が、自らが背負ってきた重荷から解放されるためのアルバムであるということでしょうか。アメリカにおける黒人コミュニティの代弁者であるという姿勢は、社会状況についての思いを率直に吐露するその記述的なリリックからも一貫しているのですが、一方で「Savior」(M:M-5)では「Kendrick made you think about it, but he is not your savior(Kendrickは考えさせるけど、救世主ではないよ)」という詞から始まるように自らを偶像化することを否定し、「Father Time」(B:M-5)が「You really need some therapy(あなたにはセラピーが必要だよ)」という言葉で始まるように、彼が一人の人間であることを強調する詞も多く散りばめられています。「You really need〜」というフレーズは、彼のパートナーであるWhitney Alford(ジャケットの後景で小さな子どもを抱えて座っている人物が彼女です)が語っているのですが、彼女は他の楽曲でもしばしば登場するように、Kendrickの家族や親族(従兄弟のBaby Keem)についてよくフォーカスが当てられている点からも、パーソナルな側面の強い作品と言えます。

また、世界的に影響力のあるスピリチュアル系の著作家Eckhart Tolleが参加していたり、実際にKendrickがセラピストを雇ったことも明らかにしているように、黒人コミュニティにおけるメンタルヘルスの問題についても一つ、大きなテーマになっています。メンタルヘルスについては、この後レビューするLittle Simzも、新譜『NO THANK YOU』に収録されている「Broken」という曲中で触れています(「Under all the eyes and the pressure and the scrutiny / Why is mental health a taboo in the Black community?」(抑圧や監視や多くの視線に晒されている中で、どうしてブラックコミュニティにおいてメンタルヘルスはタブーなんだ?))。社会的マイノリティの属性を持って生まれた者たちは、逆境に立ち向かい続けて強く生き抜くことしか選択できないのだろうかという疑問に対し、一人間が持つべき当然の権利として、メンタルヘルスを保つ/保たなければならないことの必要性を掲げること。「強く生きろ」という外側からの声、あるいは内側からの声に対し、自らの弱さと向き合い心の声と正直に対話することの重要性は、現代に生きる多くの人間に共通して響くものではないでしょうか。

他にも「N95」(B:M-2)でキャンセルカルチャーに対して疑問を投げかける(「What the fuck is cancel culture, dawg?」)と同時に、ラッパーのKodak Blackを起用していることについては批判の声も上がっています(彼の起用については伏見瞬氏の論考が参考になります。Kendrickとの関係について、Kodak自身が語っているインタビューもあったため以下に引用しておきます)。

しかし、このインタビューでKodakが述べているように(「He genuinely wanna see a nigga win, for sure.」( 彼は率直に黒人が勝つのを見たいんだ、確実に。))、Kendrickはあくまで、コンプトンという犯罪に絶えず貧困が蔓延る地域に生まれ育ったという自らの出自を起点にし、これからも同胞の味方であり続けるのだ、という明確な意志を私は感じました。

そして黒人コミュニティだけでなく、常に社会的に弱い立場に置かれる人々に寄り添う彼の意志は、6月に開催されたグラストンベリー・フェスティバルでの「Savior」のパフォーマンスにも表れていたと思います。このパフォーマンスで彼は、「They judge you, they judge Christ. Godspeed for women’s rights(彼らはあなたたちを裁く、キリストをも裁く。女性の権利に幸あれ)」というフレーズを反復します。これは、パフォーマンスのわずか二日前にアメリカの連邦最高裁が下した、1973年以来認められてきた女性の人工妊娠中絶に関する権利を剥奪するという司法判断への抗議を示すものでした。アルバムのジャケットでも見せているように、荊の冠を被った彼が頭から血を流す演出は強烈なインパクトを残しました。

そしてアルバムの最後を飾る「Mirror」(M:M-9)のフック、「I choose me, I'm Sorry(ごめんよ、俺は自分自身を選んだ)」は確実にヒップホップの歴史に残る名フレーズだと思います。直前の「Mother I Sober」(M:M-8)からの流れで聴くと涙を禁じ得ないのですが、このフックで一気に感情が爆発します。いや、全然そんなことないやん、またこのアルバムで膨大な人間救うやん、と涙ながらのツッコミが心の中で響きまくる壮大なラストです。

このアルバムをもって、彼がデビュー前から繋がりを持っていたレーベルTop Dawg Entertainmentからのリリースが最後になることがアナウンスされていますが、おそらくこれからはDave Freeと共同で主催するpgLangからのリリースに移行していくのでしょうか。コンプトンという地域が持つ歴史、そして現代を取り巻く黒人コミュニティの状況があって、初めて彼の音楽がこれほどの影響力を持つということを思うと複雑な心境になりますが、しかし数えきれないほどの人々の支えとなり、希望を与え続ける彼の偉大な仕事を同時代で見届けられることを幸福に思います。

3. 19 MASTERS/Saya Gray

カナダと日本にルーツを持つベーシスト/マルチインストゥルメンタリストによる一枚目のアルバムです。本作を一聴して感じるのは、音が「振動」であるということ、とりわけ弦楽器の振動、その震えの近さと力強さです。ギターやベースの生っぽく緊張感のある音色には、新時代の向井秀徳といった趣があります。これが6本の(あるいは4、5本の)「狂ったハガネの振動」…。

詞はかなり内省的で、鬱屈した感情が、彼女ののびやかでかつ繊細な声に乗ることで見事に昇華されています。"私"は「ルーカスを探して」いたり(「FOUND A FLOORBOARD UNDER THE SOIL!」(M-2))、"私"のことを「うまく扱える」と言ったCedricのことが語られます(「CERVICAL CEDRIC)(M-3))。LucasやCedricといった男性名で登場するイメージは、彼女の実体験に基づいたものなのか、あるいは架空の存在なのか、そのどちらでもあるのか…この亡霊のように曖昧な、分裂したように複数化するイメージというのは、一つこのアルバムが纏っている主題であるように感じます。

それはサウンド面においても顕著です。彼女の声に多用されているダブリングのエフェクト。多重録音されているコーラス。あるいは、左右にまたがっている、ギターを主とする弦の分離したバッキング…それらは「EMPATHY FOR BETHANY」(M-6)のMVで視覚化されているように、複数の"私"が分裂しては変形し、また重なるようなイメージでさらに明確に現れています。

この複数化のイメージは、カナダと日本に血統的ルーツを持つ彼女自身のアイデンティティとも重なることは改めていうまでもないことかもしれません。「ようこそ、私の世界へ」という日本語のフレーズだけで構成された「1/19」(M-1)でアルバムが始まることは、聴者に強いインパクトを与えます。このトラックを含め、本作における日本語の部分は彼女の母であるMadoka Murataによって録音されたものです。彼女(Madoka)はDiscovery Through The Artsという音楽教育期間を設立し、教育者としても活動しているようです。一方で、父のCharlie Grayは作曲家/プロデューサー、トランペッターであり、Aretha FranklinやElla Fitzgeraldといったアーティストのレコーディングで共演した名プレーヤーでもあります。

サラブレッドとも言える境遇のもとに生まれた彼女は、幼い頃からさまざまな楽器を経験し、音楽に囲まれた環境で育ったようです。もともと本作を出す前からも、ベーシストとしてDaniel Ceaserのバックバンドで活躍するなど、プロデューサー/スタジオ・ライブミュージシャンとしてのキャリアの積み重ねがあります。

これを機にTiny Desk Concertを観てみましたが、決して派手なプレイではないにも関わらず、彼女がベーシストとして圧倒的な技術を持っていることがわかります。リズム感が抜群であることに加えて、音価をコントロールするセンスが並大抵ではないです。このアクト、美しすぎて夜中に聴いていたら涙が溢れてきました。

本アルバムでもギター、ベースに加えて歌のメロディでも多用されているように、彼女はスライド/グリッサンドのような、音を滑らかに移行させるのが好みなのでしょうか…音の伸びにゆとりがあって心地よいです。

ベーシストとしてはすでに一流だと感じられることが明白なのですが、これからのソロアーティストとしての活動にも注目していきたいと思います。

4. Spiro World/Time Wharp

ニューヨークはブルックリンを拠点に活動するプロデューサー、Kaye LogginsによるソロプロジェクトTime Wharpの新作です。一曲目の「East River Dusk」(M-1)を聴いた瞬間から、どこか聴き馴染みのあるミニマル感…Steve Reichの”phase"シリーズを彷彿とさせる、1小節単位ほどの短いフレーズがだんだんズレて繰り返される、あの狂いそうになる独特の心地よさがあります。

全体的には、クラリネットやサックスのような楽器が用いられたウインド・アンサンブルと、エレクトロ・ミニマルが融合したサウンドスケープが印象的な一枚です。あまりに自然で気づきにくいのですが、この二種類の音響ってこんなに相性よく同居させられるのか…という驚きがあります。

でも今あらためてSteve Reichを聴いてみると、この非常にシンプルなループ構造は、ブレイクビーツやハウスといったような音楽と似た陶酔感を生むような気がしてきます。そういう意味では、ループ構造という結節点が、遠いところにある音色どうしを結びつける媒介になっているとも言えそうです。

一方で、アンビエントジャズを再解釈した「Totp」(M-3)のような楽曲もあります。音の波がややランダムな周期で打ち寄せる、インプロヴィゼーションにおけるキメのピークとなるところを抜き出して圧縮したような一曲です。

アルバムを通してリズムに集中しながら聴いてみると、複数の楽器が異なるリズム周期を持っていて、そのパターンが繰り返され重なりあっています。

表題曲となる「Spiro World」(M-7)では、こうしたポリリズミックな構造が、シンギング・ボウルのような音色の楽器と琉球/ガムラン音楽的スケールと相まってスピリチュアルジャズの様相を呈してもいます。

楽曲がこれだけ複雑なリズム構造を持っていても、ミニマルアンビエントや実験音楽が持つどこか小難しい雰囲気とは一線を引き、ポップな心持ちで聴き続けられるのは、おそらくリズムのパターンに把握しやすいループが保たれているからでしょう。彼女のバックグラウンドにクラブミュージック的なポピュラー精神が宿っていることを想像しましたが、YouTubeにてKaye Logginsで検索すると、Boiler RoomでDJをやっている映像がトップに出てきました。この「うぅ!お!あ!い!」ってループ、かっこいいですね。

ソロアーティストとしての楽曲制作に関しては、映画音楽などの劇伴を聴いてみたいかもしれないと直感的に思います。SFや未来都市におけるドラマのなかで、自然に流れてきそうなイメージが湧いてきました。

5. Gemini Rights/Steve Lacy

LAで結成されたバンドThe Internetのギタリストにして、数々のアーティストのプロデュースを手掛け、コラボレーションを果たしてきた若干24歳、すでに貫禄すらある新鋭による二枚目のスタジオアルバムです。

何気に今年最もよく聴いた覚えがある一枚です。彼の作るトラックには謎の中毒性があって、TikTokでバズったのも頷けます。一曲の長さがそれほど長くないものも多く、曲の構造も簡潔明快ながらドラマチックな曲展開が圧倒的なノリの良さを作り出しています。

私はTikTokを使ったことがないので事後的に知ったのですが、まさに本作に収録されている「Bad Habit」(M-5)が数多のショート動画で多用されていたようです。この曲がApple Musicの何かのプレイリストに入っていたのを聴いて、めちゃくちゃキャッチーだな…と感じたのがアルバムをリピートするきっかけになったと記憶しています。

TikTokでのバズりに関して知ったのは、あまりポジティヴでない話題がTwitterに流れてきたからでした。件のツイートに載せられた映像には、本アルバムのリリースツアーのとある公演で「Bad Habit」の演奏中、彼がオーディエンスに対してマイクを向けたとき、サビのコーラス"I wish I knew / I wish I knew you wanted me"に続くバースを歌える観客があまりに少なく、そこで曲が続かなくなってしまったことに彼自身が苦笑する様子が記録されていました。

TikTokと現代の、特にZ世代と呼ばれる若年層による音楽消費との関係については、竹田ダニエル氏の以下の記事が参考になります。

ここで竹田氏が述べている「アーティストにとって何が本当に「良い人気」なのか?ということ」について、自身でもよく考える必要があると感じます。TikTokを主としたSNSでの「バズり」モデルの人気というのは、buzz=噂話や評判がわっと広まるイメージに由来するのだと思いますが、それは持続的な効果を持つというより、一瞬の爆発力によって広まったものが比較的短期間で収束し、いつの間にか忘れ去られてしまうような印象があります。

音楽受容のファスト消費化については何も今に始まったものではなく、サブスクリプションサービスの拡大などによって助長された向きもあるのかもしれません。しかし一方で、過去の名作や必聴盤などをアルバム単位で聴き直したりするときには非常に便利ですし、膨大にリリースされる新譜も都度フィジカルで買うのは、経済的に余裕がないと困難です。膨大な音楽にたくさんの人々がアクセスしやすくなったという点では、サブスクやSNSの普及はポジティヴに捉えられるものだと感じています。

さらに昨今では、レコード(最近はカセットテープも!)のリバイバル現象が同時に起こっているのも興味深いです。アートワークが持つサイズ=物質感に始まり、盤をセットして針を落とす一連の過程、そして曲単位で瞬時のスキップができないという「アナログ」志向は、昨今の音楽受容のファスト化に対する一つの反動とも言えるでしょう。また、レコードをディグりに実店舗へ行くことは、サブスクやSNSが「おすすめ」してくれる音楽の範囲から逸脱した、予期せぬ音楽との出会いでもあります。あの感覚はCDショップや書店とも似ていますが、やはり古本屋や中古盤を扱う店舗に足を踏み入れたとき特有の、時代を超えた物質的遭遇には代え難い喜びがありますよね。

さて、本アルバムのレビューに戻りたいと思います。各楽曲の構成、特にリズムに関してはこの上なくシンプル、というよりも洗練されていて無駄がないといった印象を受けました。必要最低限のビートで成り立っていると思います。どちらかといえば個人的には、ジャズを土台にしたようなやや複雑なビートやリズムが好みなのですが、Steve Lacyの音楽にはそうした小難しい感じが全くなく、音楽の只中でずっと身体を揺らしていたくなるドラッギーなポップさが爆発しています。ブレイクビーツのループで組まれているような感触もありますし、ビートについてはヒップホップの影響がかなり大きいと思います。

各曲のムードの振れ幅を聴けば、彼の音楽的ルーツの広がりが尋常でないことはよくわかるのですが、インプットしてきた膨大な音や歌や曲たちを、これだけ多様にミックスさせて自分の音楽に仕立て上げ、極上のポップスという形できちんとアウトプットに反映させられる才能に驚愕します。とりわけサビを中心とする歌のフレーズに顕著なように、メロディメーカーとしてのセンスが素晴らしいです。

今回、過去作を全くフォローできていなかったので一通り聴いてみたところ、個人的には前作の『The Lo-Fis』(2020)の方が、荒削りでかつ彼の頭の中で浮かんだアイデアが素直に出てきたような断片の集積を聴いているようで、実験的な要素も含めてより好みでした。ジャケットもよく見ると相当変なコラージュで好きです。「Out Of Me Head」(M-13)のベースラインに一時期どハマりしてしまい、仕事帰り自転車に乗りながら、永遠に口ずさんで爆走していました。

でもこの曲を聴き込むようになってから『Gemini Rights』を改めて聴いてみると、ベースラインがかなりメロディアスなフレーズになっているものが多かったり、音作りに関しても超低域がブンブン鳴っているものからピック引きしているような人間臭い音色のものまで、かなり偏執的な拘りが捧げられているような気がしてきます。この、動的で変化に富んだベースと、シンプルだけれども安定した土台となる、ループ構造を基調としたビートとのバランス感覚が、彼らしいポップミュージックの核を成しているのではないでしょうか。そこに彼の相棒であるストラトの軽やかなバッキングとリフが乗っかれば、あとはLet's sing and dance…

さらに驚きだったのは、(現在もデモを作るときにそうするのかどうかは定かではありませんが)彼が少なくとも、ソロとして一作目の『Steve Lacy's Demo』(2017)では、iPhoneに入っているDAWアプリのGarageBandを使ってトラックを制作していたということです。おそらくアイデア断片の集積とも捉えられる『The Lo-Fis』もその制作スタイルの延長にあると考えられますし、今回の新作におけるシンプルな構造にもその制作/思考法は受け継がれているように思います。

6. Betsu No Jikan/岡田拓郎

9月ごろに友人の長瀬君と神保町へレコード探訪に繰り出したとき、彼の幼馴染である松尾君に教えてもらった岡田拓郎の新譜です。繊細でかつ大胆な、今年最高の音響を耳に授けてくれた一枚。心が落ち着いてずっと聴いていたくなります。

本作には、現代の日本における最重要ドラマーとも言える石若駿をはじめ、細野晴臣、Jim O'Rourke、Nels Clein、Sam Gendel、Carlos Niñoといった錚々たるメンバーが参加しています。岡田と石若がセッションした音源をそれぞれのミュージシャンへと渡し、それを聴いて即興的に重ねられた演奏にさらに編集を施すことで、アルバムが仕上げられたとのことです。ジャンルという考え方に縛られることなく、越境的に音(楽)と向き合ってきた人々が集まっているのが印象的です。

まず一曲目の「A Love Supreme」(M-1)が衝撃的ですが、言わずと知れたモダンジャズの巨人、John Coltraneによる代表曲「A Love Supreme(至上の愛)」のカバーです。

一音目が鳴った瞬間から、あ、Sam Gendelの音だと分かる…彼の個性的な音色は、現代におけるサックスの概念を大胆に再構築しています。友人と製作したというハーモナイザーを通した音は、吹いた音に対して何度かずれた音が同時に鳴るようになっています。管楽器は息の吹き込み具合でも音程を微妙に揺らしたりできるので、揺らぎのある独特のハーモニーが彼のサックスプレイにおけるアイデンティティになっています(音作りの詳細についてはhiwatt氏による以下のレポートを参照ください)。

まもなく鐘やお鈴、カウベルのような金物系の音がきらきら、ころころと鳴り出し、川の流れが波立つような音が入ってきたり、地面が震えるような太鼓の振動が合わさってきて…この音楽はどこまでも自然に開かれている、鳴っている音は極めて人工的に作り出されているはずなのに、外気に晒されているかのように、ひらけた平野や緑深い山の様な風景の質感を感じます。

昨今の日本で、ポップスとアンビエントをこういった形で組み合わせて昇華させるアーティストはなかなかいなかったのではないでしょうか。過去作の『The Beach EP』(2018)では、70-80年代シティポップやエレクトロミュージックの質感もありつつ、前作の『Morning Sun』(2020)では浮遊感あふれるサウンドと進行により、ポップスの可能性を押し広げる様な作品になっていました。特に『Morning Sun』の楽曲群は、進行がかなり凝っている一方でドラムやリフのフレーズが抑制されており、非常にゆったりとした時間の流れる聴き馴染みの良い仕上がりになっています。

とても不思議なのですが、『Betsu No Jikan』を初めて聴いたとき、ずっと自分の心の中にあった理想的な音の風景や世界といったものに、非常によく似ているように感じました。昔から知っているような懐かしい親しみがあるというか…。彼の音楽にはどこか水のようなイメージが漂っていますが(今作でも『Moons』(M-2)の「消える海に還るあなた」、「水に映る覚めた目は知らない」という詞や、『Deep River』(M-6)という曲があるなど…)、始まりや終わりがなくずっとそこに存在しているような、大らかな時間的スケールといったものに満たされた作品だと思います。どうしようもなく疲れてしまったとき、何度も聴きかえしに戻ってくるような一枚になることでしょう。

7. Blue Rev/Alvvays

久しぶりにこれほど爽快感にあふれる音楽を聴いたな、という一枚。カナダを拠点に活動するインディーポップバンドによる、五年ぶり三作目となる新譜です。

一聴したときの印象としては、Molly Rankinによる歌声とバッキングトラックとのレベル差があんまりないように感じました。こう言うと語弊があるかもしれませんが、ボーカルの声に曲の重心が"必ずしもあるわけではない"というか、あくまでもバンドサウンドの一要素として他楽器と平等に扱われているといえば良いでしょうか…リヴァーブやディレイ、ピッチシフターといった空間系のエフェクトが割と大胆にかけられているために、加工しない声のアイデンティティのようなものへの執着があまりない感じが、一周回って清々しいです。声がバッキングトラックに溶け込んでいるという点ではシューゲイザーのような質感もありますが、コードの展開や構成としてはかなりポップで活力があります。それでいて伸びのある、脳にすっと入ってくる安定した歌声が確実にバンドサウンドの大きな魅力となっています。

一曲の長さはどれも短めですが、14曲とも構成がかなり作り込まれていて、必ず曲のピークとなるポイントがあり、緩急のつけ方も巧みです。しかもそのことに何の無理もないところが感動的です。

全体のサウンドとしては、青春ロードムービーのような映画的質感があり、晴れた日のドライブに一日中かけていたくもなるような疾走感があります。それでいて、それぞれの曲が独立したショートムービーのような充実感を持っているため、満足感がものすごくあるアルバムです。

まず一曲目の「Pharmacist」(M-1)の歌から始まるイントロに、ばっと楽器隊が加わってくるところでガッチリ心が掴まれます。ライブ映像を観てみたらRankinがベースを弾いていて、この曲ツインベースなんだ!というのが何よりも驚きでした。どんなフレーズを弾いてるんでしょうか…。

あと途中までの歌に関して、音源を聴く限りでは一小節遅れでディレイがかかっているように聞こえたのですが、ライヴではベースのAbbey Blackwellと鍵盤のKerri MacLellanがコーラスで歌っていたためもう一度よく音源を聴き直すと、確かに声に変化があるというか、別の声で歌われていることがわかりました。こういう発見があるのもライヴ(映像ですが…)の醍醐味ですよね。必ず足を運びたいので、リリースツアーでの来日を切に願っています。

生っぽい音で安定したリズム隊の土台(映像を見るとドラムのSheridan Rileyがパワフルさ全開でいいですね…)に、コーラスのかかったAlec O'Hanleyのギター、そしてMacLellanのふわーっとした残響が残る鍵盤が覆いかぶさり、音の渦に巻き込まれるかのような心地よさが作品を貫いていますね。このサウンドが80年代あたりのポップスを思い起こす、どこか懐かしい雰囲気にも繋がっていると思います。

新しく公開されたKEXPのパフォーマンスを観てみると、個々人の演奏技術(ここでいう技術とは「技巧(=technic)」と言ってもいいかもしれないのですが、例えば複雑なフレーズを演奏するとか、速く正確に演奏できるといったことです)は特別高くなさそうな気もしますが、重要なのはそのことが全く気にならないというか、問題になっていないことです。メンバー同士が互いのプレイをよく聴こうとしていて、そのことがバンドの一体感を作っているのがよく分かります。バンドで音楽を作ったり演奏したりする意味はこの一点に帰結すると勝手ながら信じているのですが、互いの音をよく聞き信頼することがバンドサウンドを強固で揺るぎないものにし、そのこと自体が代えの効かない「技術」になるということです。「After The Earthquake」(M-3)で、歌と鍵盤だけになってトーンダウンするところからの爆発的復帰は、ライブで聴いたら鳥肌が立つでしょう。

とにかく、一刻も早く晴れた日に車を走らせたくなってきました。

8. Quality Over Opinion/Louis Cole

LAを拠点に活動する、新世代DIYトラックメイカー/変態ドラマーによる待望の新譜です。

スタジオ?アルバム(といっても自宅をスタジオ化して録っていると思われます)としては四枚目になるのでしょうか、前作の『TIME』(2018)から約四年ぶりのリリースです。前作から引き続き、Flying Lotusが率いるレーベルBrainfeederから発表した今作ですが、今年五月に待望のThundercat来日公演でドラマーとしても共演し、話題になっていました。また12月にも単独での来日ツアーを行い大盛況だったようです。どちらにも行かなかったことをいまだに激しく後悔しています…。

彼はもともとヴォーカリストのGenevieve Artadiと共にKNOWERというユニットでも活動をしていて、YouTubeに投稿された自宅での演奏動画で一躍有名になった印象がありますが、ファーストアルバム『Louis Cole』が2010年に出ていることから、ソロでの活動も並行して行っていたようです。彼女は今作にも「Don't Care」(M-15)で、ゲストという形で参加していますね。

ジャズ/ファンクっぽい高速16ビートに特化した人力ドラムンベースのようなプレイが彼のトレードマークだと感じていましたが、本作ではそうした超絶技巧的側面は抑えられています。むしろ、彼のマルチな才能が炸裂しているバラエティ豊かな一枚になっていると思います。しかし一方で、Live Seshでのゴリゴリのダンスファンクの数々を思い出させる「Failing in a Cool Way」(M-6)、「Park Your Car on My Face」(M-14)、よりソロワークっぽいですが「Outer Moat Behavior」(M-17)などなど、期待を裏切らない曲たちもしっかり収録されています。とくに「Dead Inside Shuffle」(M-2)は、タイトルにある通りパキパキなシャッフルのリズムが心地良いミドルテンポのダンスチューンで、Live Seshの雰囲気をさらに洗練させアップデートした印象がありました。サビ前にしっかりホーンセクションのキメも入っていて、あのビッグバンドらしいサウンドがちゃんと音像として見えるんですが、それが「速さ」に頼らずに完成されている…テクニックを詰めていくというよりも、自らの感覚=センスを開く方向に振り切っている感じがします。

個人的なお気に入りは「Not Needed Anymore」(M-3)です。他の曲と比べると、規模的には最もこじんまりしていますが、彼らしい複雑なフレージング、細く高い声が生み出す美しいメロディーといった特徴が最小限の構成に詰め込まれているところに惹かれます。楽器はアコギのみで、四つ打ちで鳴らされる足踏みのリズムに、凝ったアルペジオのループが8小節単位で繰り返されるシンプルな構成です。

MVを見てみると、コーラスがだんだん増えて顔が増殖していく感じがJacob Collierみたいですね。しかしギターもこれだけ弾けるのか…という感じ、音楽性は違えど、何でも屋DIY的なスタイルに関しても二人は似てるところがあります。

本作の歌詞におけるムード全般にいえそうですが、この曲もどこか心に空虚な穴が空いているかのようなイメージが浮かびます。柳樂光隆氏によるインタビューでも答えていますが、「ハートブレイク」や「健康面の問題」を経験したことも、本作に大きな影響を与えたといいます。かつて自分の中にあったもの、もういまはここにないものに思いを馳せる詞の数々。本作もある意味では、現在ではない「別の時間」についての感触や記憶を定着させているようなタイムスケールを感じます。しかし、いくつかの曲では、ある種の切なさがこもる詞とはやや距離がある、明るめでノリのいい曲調とのギャップによりシュールさが生まれているところも彼らしい感じがしますね。

コンテンポラリージャズギターの巨人Kurt Rosenwinkelとの共演も見過ごせないのですが、また本作でもSam Gendelが呼び出されています。もうそこらじゅうに顔を出していて、影武者が三人くらいいるんじゃないかと思えてきます。

しかし彼はLouis Coleと大学時代からの親交があるようで、KNOWERでのサポートも含め、以前からよくコラボレーションもしていました。

これを聴くと、エフェクターを通さずとも普通にサックスプレイヤーとして凄腕なんだと実感するんですが、それにしても今作の「Bitches」(M-5)での起用は、この曲で!?という感じで、新境地を聴く体験でした。どちらかというと、二人で組んでいるというハードコアユニットClown Core(今回調べてみて初めて存在を知りましたが…)と、Louis Coleソロの間にあるようなイメージで聴くと腑に落ちる気がしますね。

でもこのユニットの曲たちを聴いてみると、ますます彼らが多面的すぎることを思い知らされて頭が痛くなってきました。。

9. Where I’m Meant To Be/Ezra Collective

現代のUKジャズ・シーンを牽引するバンドによる、約3年ぶりのアルバムです。

前回のアルバム『You Can't Steel My Joy』(2019)を聴いたときは、ジャズ/ヒップホップを再解釈する方向性を持ったグループの一つという印象で、いまいちバンドとしての特色が掴めずにいました。UKの音楽的コンテクストを存分に取り入れているという感じでもなく、どちらかというとヒップホップ的なビートを人力で探求するUSジャズシーンを追っていながらも、ややアフロビートやラテンのようなテイストもありつつ、トランペットとサックスがインプロ的なアプローチで演奏を載せていく…しかしこれ!という決め手に欠けるような…というぼんやりした印象がありました。

ですが、今回のアルバムを一聴すると靄が一気に晴れたように、彼らの音楽的な方向性がはっきり打ち出されていると感じました。アフタービート(2拍目と4拍目にスネアなどのアクセントがくるリズム)が一貫しているのは「Smile」(M-7)と「Live Strong」(M-8)、Naoが参加している「Love In Outer Space」(M-14)のみです。「Love In Outer Space」は歌モノなのである意味当たり前かもしれませんが、構成がかっちり決まっているのでインプロ的要素が少ない分ポップスのような感触が強くて聴きやすいです。前作でJorja Smithが参加していた「Reason In Disguise」はずば抜けてクールな印象があったので、ボーカリストとの共演でポテンシャルがグッと引き出されるのかもしれないとは感じていました。

しかし「Smile」と「Live Strong」もバスドラとベースのユニゾンなどが完璧で心地よく、かつリズムパターンにも細かい変化があってダレることもなく、曲全体にメリハリが生まれていて聴き飽きることがないです。バンドのリーダーであるドラムのFemi KoleosoとベースのTJ Koleosoは、さすが兄弟というべきか、超人的なコンビネーショングルーヴを炸裂させています。

他の楽曲に関しては、基本的にラテン系のリズムやアフロビートをバリエーションとして展開したスタイルに振り切っていて、踊りたくなるノリが一貫してあります。Ife OgunjobiのトランペットとJames Mollisonのサックスも、それぞれがソロを取るところももちろん素晴らしいのですが、二人のユニゾンやハモりでプレイされるリフがとてもかっこいいです。そうしたパーティ感のあるサウンドの中で、Joe Armon-Jonesは様々な音色を使い分けて柔軟にバンドを支えています。アルペジオでコードを弾いたりソロを取るときはリズム隊の上を自在に動いていたり、一方で他の楽器が分離して比較的自由に動いている時などは、リズム隊を支える細かいリズムを弾いていたり(裏拍を満たすスカのリズムがわかりやすいです)、縁の下の力持ち的なポジションとも言えそうです。

Femi KoleosoとJames MollisonもTony Allenの真後ろに位置取っていますが、以下の動画は所同じくUKのジャズシーンで活躍しているMoses Boydが、アフロビートの伝説Tony Allenに指導を受ける公開講座の様子で、とても参考になりますし見てて楽しいです。

こちらはTony Allenが五つの基本アフロビート・パターンを紹介する動画。これをいろんなテンポで繰り返し練習すれば、アフロビートマスターへの道が開けるような気がしてきます。

前作では「Chris and Jane」(M-7)や「Shakara」(M-13)で聴くことのできたアフロビート調のリズム、例えばアフロキューバンやソン・クラーベのようなラテン系リズムパターンの展開形を、今作ではたくさん聴くことができます。

思えば一昨年にリリースされたブルーノートのカバーアルバム『Blue Note Re:imagend』(2020)に収録された『Footprints』(M-2)のカバーもだいぶ変なリズムでかっこいいなと思いながらよく聴いていたのですが、これも(アフロビートへの展開というよりは、まずその前段階として)アフタービートを解体するための実験の過程にあったと考えられるかもしれません。

1→2、3→4小節へ向かう間に大きなタメがあるように聞こえるこのビートは、一聴するとUSジャズシーンやネオソウルの系譜にあるブラックなノリに準ずるものとして聴けそうです。しかしよく聴いてみると、ベースとピアノとバスドラが同じタイミングを狙っていて(ライヴの映像だとベースとバスドラのタメがあまりないので分かりにくいですが、ッタンッタンッターンとややもたっているようなリズム)、2拍目と4拍目に来るスネアはバスドラの1,2打目までのもたった間隔よりも早めに打たれるために、スネアが突っ込んでいるようにも聞こえますが、実際はジャストに近いタイミングで鳴っているようです。そのリズムはどちらかというと不安定で緊張感があるような聴き心地で、現代のUSジャズシーンやネオソウルの系譜にも引き継がれている、ソウルクエリアンズの面々が追及した、心地よく聴き続けられるオフビートのリズムとはまた異なる指向性を持っているように思いました。

音源の中でも、中盤のベースのパターンが変わるタイミング以降は各々の楽器のリズムが自由になっていきバラバラになる展開があります。そして最後にはまたイントロの複雑な組み合わせのリズムパターンへと戻ってくる。おそらくこの曲では、今回の新譜『Where I'm Meant To Be』へと至るビートやリズムの探求(それはリズム隊だけでなく、バンドサウンド全体としての探求といった方が良いでしょう)が、各楽器の音価やリズムパターンの変化、その組み合わせによるバランスの変化などが、かなり圧縮された形で詰め込まれているチャレンジングにして傑作と呼べるトラックだと思います。原曲を作ったWayne Shorterもめちゃくちゃ嬉しいはずです。

なんと2023年3月にはBillboard Liveでの来日公演も決定した彼ら、なんとしてでもチケットをもぎ取りたいところですね。

10. NO THANK YOU/Little Simz

UKヒップホップシーンで現在最も熱いラッパーといえば彼女と言っても過言ではないでしょう。年末に滑り込む形でまさかの新譜がリリースされました。

昨年のベストにも入れた前作『Sometimes I Might Be Introvert』(2021)は英国最高峰の音楽賞と言われるマーキュリー賞のほか、数々のアワードにノミネートされ話題になりましたが、その豪華で壮大なテンションとはまた異なる方向性が今作では示されているように感じました。

やや歌モノっぽい構成の楽曲もあって、全体的にゴージャスなテンションで作られていた印象が強い前作と比べると、今作ではどちらかというとストイックな彼女のラップスタイルを踏襲しつつもリラックスした雰囲気があります。ただ、ほとんどのトラックにオーケストラのサウンドが取り入れられていたり、ドラムのループが生っぽい音色(おそらく生ドラムのフレーズをサンプリングしてループさせていると思われます)で統一されていたりする点は前作の雰囲気を引き継いでもいて、今回もプロデューサーであるInfloのセンスが炸裂しているのは間違いないです。

本作がリリースされる一ヶ月ほど前に、彼が率いる謎多きコレクティヴSAULTが、五枚のアルバムを同時リリースするという破格の出来事がありました。Little Simzや、今回の新譜でも共演者として大活躍しているCleo Solを含め何人かのアーティストが参加していることは公表されていますが、そのあまりに幅広い音楽性と実験性、メディアへの露出を徹底して避けていることなどからその全貌は謎に包まれています。

『NO THANK YOU』でも、Cleo Solを含めて曲中のコーラスで参加している何人かの歌い手がいるのですが、フィーチャリングとして曲名にクレジットされていないことが前作までと異なる点です。これもまたSAULTのアプローチと重なる部分であり、あくまでLittle Simz名義での作品でありながら、数多のミュージシャンたちがバックグラウンドに存在していることを示す集団性=collectivenessを感じさせる特徴があると思います。

トーンの絞られた声によるコーラスのループがエアリーなムードを作り出す「Angel」(M-1)は、壮大なサウンドスケープを持つ前作の一曲目「Introvert」(M-1)と対照的です。そうかと思えば今度は力強いブラスのイントロで始まる、サファリのようなイメージを持つ雄大でスローなトラック「Gorilla」(M-2)へと繋がっていく。冒頭の二曲ですでに彼女のオールマイティなセンスと凄まじい適応力に引き込まれます。

オーケストラのサウンドや生ドラムのフレーズから作り出されるループの数々はまさしくInfloの手つきを感じさせ、またSAULTによる五枚のアルバム群を思い出させます。しかしSAULTのアルバム群を聴いた時には、どうも複数の断片を集めたようでもあり掴みどころがないというか、各アルバムがある種のアイデアメモのようなミックステープとして聴けるような印象がありました。しかしLittle Simzによる本作を聴いて、ようやくこれらのアルバムの意義が明確になったというか、SAULTというプロジェクト自体、Infloがプロデュースするアーティストたちの次なる制作活動へと展開させるための、ある種の実験場でもあるのではないかという気がしてきます。

「Broken」(M-7)、「Control」(M-10)は今作の中でもゴスペルの要素がはっきり聴き取れるトラックです。前者は四小節にわたるキッズたち(と思われる)のコーラスのループが印象的な一曲、「Control」はまさにゴスペルから始まり、歌声とLittle Simzのラップがピアノのみのバッキングトラックに映える、美しく洗練された一曲です。生っぽい楽器群の録音でループを組みトラックを作るそのスタイルと合わせて、こうしたゴスペル的要素、また力強くトライバルな雰囲気を纏うマーチングドラムのようなイントロから始まる「X」(M-5)など、アフリカンルーツやブラックミュージックが守り、また発展させることで育んできた遺産を広汎に参照するLittle Simz/Infloのその姿勢には、音楽を一つの特徴に収斂させるというよりも、新たに歴史を整理して組み直す壮大なスケールを感じます。

「Broken」は現時点で個人的に最も好きな曲なのですが、その詞は自らが経験し、感じてきた苦悩や不安といった心情を率直に言葉にしながらも、強く希望を持ち続けてきた彼女自身の強さや優しさに貫かれています。特に聴いていて力を与えてくれるお気に入りのバースを抜粋します。

We all go through our hardships

(誰もが苦難を経験する)

But no life book, so knees to the carpet

(でも人生の書はない、だからカーペットに膝をつく)

And pray you're bein' guided by a force so you can't sink

(そして、沈まないように力に導かれていることを祈るんだ)

Look how far you've come and see you've only just started

(どれだけ遠くまで来たか見て、まだ始まったばかりなんだと分かる)

You exist, you alive, you are deservin' of life

(あなたは存在している、生きている、その生には価値がある)

You are a beacon of light, you are determined to fly

(あなたは希望の光だ、あなたは飛ぶ決心をしてる)

You have a journal inside, you have the power to write

(あなたの中には日記があって、書く力を持ってる)

You have the opportunity every day to decide, choose love

(あなたには日々、決断し、愛を選ぶチャンスがある)

It might just blossom into a new love

(それは必ず新しい愛に発展するだろう)

But whatever happens, just know that you've won

(何が起こっても、あなたが勝利したんだということだけは分かってて)

苦悩や不安を抱えながらも希望に向かって進み続けてきた彼女の葛藤は、ループに用いられているコードの展開として表現されているところも素晴らしいと、個人的には感じました。Emから始まり、ルートを構成するベースが半音ずつ下降していき(Em→Gaug→G→G-5)、3小節目のCメジャーから4小節目でGに着地します。ここでEmに戻るのかと思いきや、Gにいくのかという驚き。ただLed Zeppelinの「Stairways to Heaven」に耳が慣らされすぎているだけかもしれませんが、切なさを感じる展開から、微かな希望の光が最後に射してくるようなイメージの浮かぶ、良い意味で裏切りのある名ループだと思います。

今年9月に開催されたOdd Brick Festivalに行ってきたのですが、彼女のパフォーマンスを生で見ることができて本当によかったです。今回はDJのOSIRIS THE GOD a.k.a OTGが帯同しており、クラブ感のあるセットも最高の盛り上がりを見せていましたが、次はバンドセットでのアクトもぜひ観てみたいところです。

おわりに

振り返ってみると、今年は記憶に残る新しい音楽がたくさんリリースされた年だったような気がします。前半は宇多田やKendrickなど、即ベスト入りに決まったものがぽつぽつとあった印象ですが、後半の追い上げがすごく、次々にこれもいいな、あれもいいな…という名盤が増えていきました。

ベスト10に匹敵し、よく聴いた音楽でありながら筆者の体力と能力の不足により選外となったアルバムを以下に挙げておきます。

・LIVE A LITTLE/Sam Gendel & Antonia Cytrynowicz

・Tunnel Vision/Reuben James

・Extra Presence/Carlos Niño & Friends

・Once Now, Then Again - EP/Lutalo

・Wet Leg/Wet Leg

・Step on Step/Charles Stepney

・LOGGERHEAD/Wu-Lu

・Anyhow/Leland Whitty

やや気合が入り過ぎたのか20000字越えになってしまったため、例に漏れず今年も掲載は年明けになってしまいました。たくさんの方々、2022年も大変お世話になりました。抱負を述べておくとするならば、2023年こそは自らの制作物を何らかのまとまった形にすることを目標にしたいと思います。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

↓Apple Musicプレイリストはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?