前回の続き。

酒田でのコンサートの翌日、キャラバンは秋田に向かった。ほんの時折の太陽で完全な曇天とは言えない空模様の下、酒田市街地はまだかなり雪が残っているが、日本海沿いの国道を走る頃には、少し雪が舞い始めた。しばらく走り、海際の道の駅に寄る。規模は大きくはないが、その割には多くの人が施設内の色々な場所で休憩している。昼時で雪の所為もあり立ち寄る人も多いのだろう。休憩所脇の外の積雪したばかりのまだ誰も足跡をつけていないスペースを通り抜け、海を臨む場所に行ってみる。風も強く、寒い。空も海も同じような色だが、波が高いので海の存在が強い。しかし、この雪の中で水平線は確認できなかった。

秋田県内に入ると、雪は段々と小降りになってくる。そして秋田市街地では稀ではあったが、雲間からの日差しもあらわれた。

秋田を訪れるのはかなり久しぶりとなるが、そもそも秋田県内での演奏は私の人生でまだ4回目だ。’90年代中頃からの十年間くらいは日本全国津々浦々そして海外遠征で飛び回っていたが、国内で言えば、秋田県内が最も少ないのかもしれない。過去秋田市2回、横手市1回、と記憶するのみで、前回は十数年前で秋田駅近くのホールで公演を終え、川反通りの店で打ち上げ。きりたんぽがとても美味だったことだけはよく覚えている。

今回の店は所謂ジャズのライヴハウスだが、キャパシティは広く、テーブルで食事を楽しんでも100人以上は普通に楽しめるスペースだ。ステージ後ろの壁は過去ここで演奏した方々のサインで埋め尽くされていて、海外の著名な方も見受けられ、色々目で追ってしまう。そんな中、我々はサウンドチェックとリハーサルを終え、この日のゲストの梅若鵬修さんの三味線と高橋真理香さんの唄によるリハーサルが始まった。一音で度肝を抜かれた。リハーサルなので二人とも普段着だが、そのギャップもまた驚きに拍車をかける。以前、奄美大島の酒場で今までお酌してくれていた隣のお姉さんが、では一曲歌います、と一声を発した時の衝撃と似ている。三味線は一聴、津軽のようにも聞こえるが、ちょっと柔らかくも感じるし、端正で清らかで正確。ただこれは私の無知による三味線の拙い感想にすぎない。更にあえてギターに例えるのもお門違いで恐縮だが、ハードロックになる前のリッチー・ブラックモアの激しいがとても綺麗なストラトキャスターの音色を思い起こさせた。唄はドーナツやハンバーガーをそこいらで大人しく食べている可愛らしい女の子が、一節声を出したら地面から宇宙まで飛んでいき、一瞬でまた地球に戻ってきて、目の前で微笑んでいるかのようだ。そしてその普段着のまま、曲によっては踊るのだが、これがまた良い。本当に可愛らしい。

だが、そのあたりで残りの楽しみは本番にとっておこうと、裏の楽屋で缶ビールを開けた。

さて、梅若さんと高橋さんの本番。三味線はリハーサルでも既に力強かったが、本番は力強いなんてもんじゃなかった。楽器が巨大化して往復ビンタを食らっているような感覚で、それが気持ち良い。その生音は会場のどこで聴いても、全く同じように密度の濃い空気振動で伝わっているかのような錯覚に陥る。三味線の有名曲、秋田荷方節も披露されたが、次々と繰り出される三味線の16分音符に聴き惚れていると、唄がのっかってくる。このメロディがとても大きな節で、それこそリッチー・ブラックモアをバックにオーネット・コールマンが吹いているかのようだ。ちょっとした節回しがなんとも愛らしく、缶ビールをもう一本開けた。

私が参加する白崎映美さんのライヴは今晩が3回目で、個人的には少し余裕も生まれ、好きにやっていても着地は概ねうまくいった。

打ち上げは秋田の郷土料理の居酒屋であった。梅若さんと少し話をしたのだが、どうやら若い頃はバンドをやっていたらしい。なんとなくロック世代の16分音符を感じさせ、親近感も感じていたのは間違ってはいなかった。他にも色々な方を紹介され、徐々に話も弾む。二代目高橋竹山さんもお見えになっていて、三代目も私がやろうかな、なんて笑っておられる。しかし、どういう話の展開だったのかは全く思い出せないのだが、私の父親に関することにまで話は及んでしまった。

翌日はオフ。キャラバンは山形に向かうのみで、寄り道は多い。まずは加茂水族館。クラゲにこれほど接近したのは初めてのことで、見入ってしまいながらも、結構入場者の方が多く、一つの水槽の前でゆっくりするのも憚れるが、なんだかんだと順路を少し逆に戻ったりしながら、じっくり堪能した。その後、年に一度の開催の鶴岡の新酒祭りに寄る。酒蔵を巡り新酒を楽しめるイベントだが、チケットがない場合でも新酒の購入はできるらしい、という情報のもとに普通に入場が出来る商工会議所に向かった。ところがここでも新酒を振る舞ってくれている。ただし、もちろん有料で、ドライバーのFさんがいる以上、未だ進んで飲むのはやめておこう、と思ったのだが、地元ではやはり著名で人気もある白崎さんと一緒にいると、あれよあれよと皆が酒を振舞ってくれるではないか。なので軽くつまみも調達するが、どこでもやたらにとてもサービスしてくれる。立食ながら商工会議所の事務用の長テーブルを囲み、あっという間に飲み会になってしまった。とても幸せな酒だった。

思いもかけぬ寄り道だったが、満喫した。もう少し明るい時間には山形入りの予定だったが、夕暮れはまだ車中だった。トイレ休憩でパーキングエリアに入る。多分、月山湖PAだったと思う。

写真で伝わるかはわからないが、とにかく月に見惚れてしまったのは、ほとんど初めてのことだったかもしれない。ただただ美しかった。皆しばらく無言で眺めていた。寒空だったので、酔いも一気に覚めた。

その後、入浴料数百円の百目鬼温泉で温まり、改めて宿近くの居酒屋に集合した。

よく飲んだ1日だった。

その翌日の本番の日は雪景色。機材の搬入口が三階ほどの高さにあり、車はスロープで上るようになっているが、既に先に入っている音響チームの車の轍は跡形もなく、真っ白で7~8cmは積もっていただろうか。Fさんは少し躊躇していたが、新調した高性能のスタッドレスタイヤを信用し慎重に上るが、何の不安も無くスムースに搬入口にたどり着く。果たして機材搬入にはゴム長靴が役に立ち、滞りなくセッティングを済ませる。

リハーサルを終え楽屋に戻ると、畠山美由紀さんに会った。この雪の中だが、どうしても観たくなって足を運んでくれたとのこと。彼女とは何回かご一緒しているが、よく覚えているのが、2006年の冨田ラボ・コンサート。そしてその後、十年くらい前だっただろうか、彼女の名義の作品でレナード・コーエンのハレルヤを私とのデュオで録音したことがある。これはドラマで使われた。

山形でのコンサートは無事終了。個人的には昨日、飲みすぎたかな?と感じた場面も無いことはなかったが、物販で自分の作品を購入してくれた方がいて、となると、そういう些細なことは取るに足らずで、万事OKで酒が飲めるというものだ。

白崎さんの歌は暖かい。ありきたりの言い方だが、親近、親密の度合いが濃いのだ。客席の誰もが”私に”歌ってくれている、と感じるに違いないが、”私だけに”では無いのは生に接すれば明白なことだ。むしろ隣の席の見知らぬ人に、あなたもだよね、と笑っちゃうような、そういう感じだ。だから、コンサート終盤のMCで、エコノミー症候群に対処すべく立ちあがろう、と煽るわけではなく、普通にお客さんに告げると、皆すぐに笑顔で立ち上がり総立ち状態になる。これほどの華がありながらも、隣のおばちゃんでもある。楽しいことこの上なく、私はこの日も最後は笑っていたことだろう。

その晩は随分飲んだ。疲れも出てきて、酒席で少しうとうとしてしまったかもしれない。外が寒いので、煙草吸わないでいると時折落ちてしまうことがある。そして店が閉店時間になり、2軒目ということになるが日曜日で空いておらず、ホテルのロビーに酒を持って皆集まることとなった。幸い差し入れで戴いた酒が結構あったのだ。そのロビーには海外の方も結構集まっていて、時折会話が混ざり賑やかな状態で、ホテルの方からの苦情も心配ではあったが、そんなことはなく宴は続く。夜も更け我々だけになり、あれだけあった酒も残りわずか。自販機で買い求めたり、部屋に戻ってまだ未開封の酒を確認したり、だが一人減り二人減りで、気がつくとホテル従業員の方が朝食の準備をしているではないか。と、私含め三人まだちびちびやっていたが、ここでお開き。

翌日の東京戻りの前には、蔵王で温泉に行き、無事暗くなる頃に帰宅した。楽しい旅だった。

前回のこの連載で今回のアコースティック・ギターの新セッティングについて触れることを書いていたが、この直後の栗コーダーカルテットのライヴでも同じセッティングだったので、この話はまたの機会に。

ーーーーー

近況報告

この原稿を書いている5月中旬現在、私は左手腕の神経障害にてギターが弾ける状態とは言えないです。いくつかのライヴは欠席、延期または中止、あるいはラップスティールギターのみの演奏、です。申し訳ありません。ただ、徐々に回復のスピードも上がってきておりますので、6月は問題ないでしょう。ご心配なく。

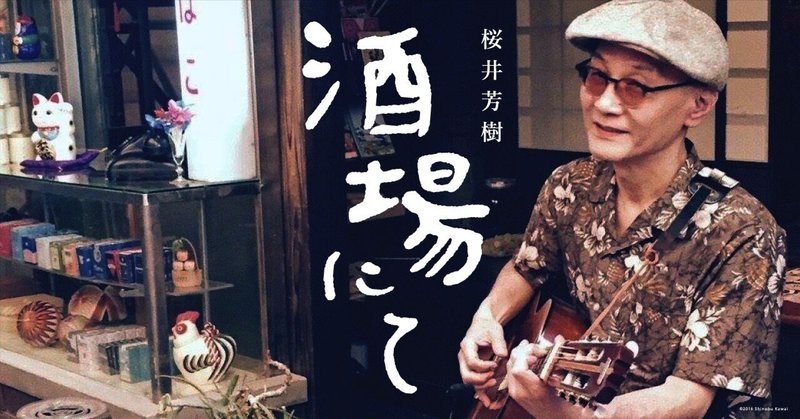

桜井芳樹(さくらい よしき)

音楽家/ギタリスト、アレンジやプロデュース。ロンサム・ストリングス、ホープ&マッカラーズ主宰。他にいろいろ。

official website: http://skri.blog01.linkclub.jp/

twitter: https://twitter.com/sakuraiyoshiki

midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。