「超絶技巧」を“工芸用語”にした、二人の男

「超絶技巧、未来へ! 明治工芸とそのDNA」@あべのハルカス美術館について、 NHK関西ラジオワイド「関西文化情報」(2023年8月22日)でお話ししました。結構ウケたかも?(スタジオでは) で、読み原稿をリライトいたします。

「超絶技巧」が、音楽用語から工芸用語になりつつある

明治のビックリ系工芸品のことを「超絶技巧」と呼ぶことが普通になってきた。ワタシなどそれ聞くと、脳内を宮川香山の蟹がガサガサ走り回るくらいだ。

しかし、この言葉が工芸と結びついたのは、ほんのここ10年くらいのことで、もともと音楽の演奏家の、突き抜けて巧みな演奏(ヴィルトゥオーソ)のことを言った。

ヴィルトゥオーソとは、完璧な演奏技巧によって困難をやすやすと克服することのできる、卓越した演奏能力の持ち主に対する称賛の言葉である。

この「超絶技巧」という言葉の使われ方が拡大された背景には、ここ10年ほどで、明治工芸の展覧会が「超絶技巧」のキャッチフレーズで注目を集めたことがある。

きっともう10年も経てば、「超絶技巧」は、「イコール明治工芸」、という認識が定着して、辞書にもそう説明が載ってしまうかもしれない。

昨日、今日始まったことを「伝統」と呼ぶ悪いクセを避けるために

文化や風俗のシーンに、にわかに出現した事象、たかが昭和に出現したようなものを、あたかも「伝統」とかあたりまえに言わないよう、ここで覚えておきたいことがある。

この状況を作り出した、二人の男がいる。

その男、村田理如と山下裕二

この明治工芸のリバイバル。立役者は、誰よりもまず、清水三年坂美術館の村田理如(まさゆき)館長だ。

海外に流出した幕末から明治の細密工芸(村田さんは「超絶技巧」とは呼んでいない)の作品を購入して里帰りさせ、日本初の専門美術館・清水三年坂美術館を創設された。その情熱と目利きのすごさこそが、超絶だ。

もう一人が、この展覧会の監修、美術史家の山下裕二先生。清水三年坂美術館のコレクションを「超絶技巧」と銘打った展覧会で紹介し、多くの人に認知させた。

展示した作品自体のインパクトももちろん大きかったのだが、あえて本来の言葉の使い方を逸脱させた「超絶技巧」のキャッチフレーズのインパクトも大きかったと思う。

明治から令和へ。熱狂に返り咲いた、細密工芸

ところで、なぜ、超絶技巧=明治時代なのか?

日本には、工芸の長い歴史があるが、江戸時代には300年ちかく、ずっと戦争もない平和な時代が続いて、職人は思う存分、技を研ぎ澄ましてきた。

美術というのは平和産業だ。

明治時代になると、日本は開国し、進んだ西欧の文明と対抗するために、産業も軍事力もないなか、世界にアピールできるものとして、この超ハイレベルな工芸の技を推した。

当時、欧米では万国博覧会が流行したが、国際社会にデビューまもない日本は、やきもの、金属工芸、七宝、刺繍、漆、織物の細密工芸品を出品。海外のコレクターから注目を集め、多くの超絶技巧の工芸品が輸出され、外貨獲得に貢献した。

それがなぜ、長らく冷遇され、忘れられた時期を過ごしたのか。

ヨーロッパから輸入したてほやほやの、「アート」という概念が、ご高尚な芸術家の個人表現に重きを置いていたため、輸出用の明治時代のびっくり系工芸の、技で技を見せる勢いや形が「お下劣」に見えたんだろう。、

さらに、超絶技巧の工芸の名品は多くが輸出されて、国内に残らなかった。海外と、国内での評価のギャップもあって、あえてコレクションする日本人も多くはなかった。

村田氏がいなかったら、明治の精密工芸はいまだ「外貨欲しさに、しゃかりきになっていた、日本の工芸黒歴史」として、冷遇されたままだったかもしれない。

令和の超絶技巧、イマドキのモチベーション

あべのハルカス美術館で開催されている今展は、2019年の「驚異の超絶技巧!明治工芸から現代アートへ」に続くもので、明治の名品と、17名の現代アーティストの作品とをあわせて見られる。

スタジオで、これらの写真を見せて作品の説明すると、アナウンサー女史から「いったい、イマドキなんでこんなことするんでしょう?」と悲鳴が上がった(笑)。

たしかに、デジタル技術でなんでもつくれる時代にあって、反動的ともみえるのだが、現代の超絶技巧作家たちは皆、イマドキなモチベーションとともに製作している。

松本涼は、手をかけて木にエイジングを施すことで、経年の重みや生命の儚さに迫ろうとする。池田晃将は、数字を密集させるサイバーな意匠で、昔の人が螺鈿に見た宇宙的な煌めきを「再現」。重厚な精密機械をうっすい紙で寸分違わずリメイクする小坂学、長谷川清吉は、キラキラした銀を素材に、使い捨てのプチプチ梱包材をかたどって、モノの価値の反転をさせて痛快だ。

「必死の技」が、豊かな個人表現に育った、この100年

明治との違いはどうだろう?

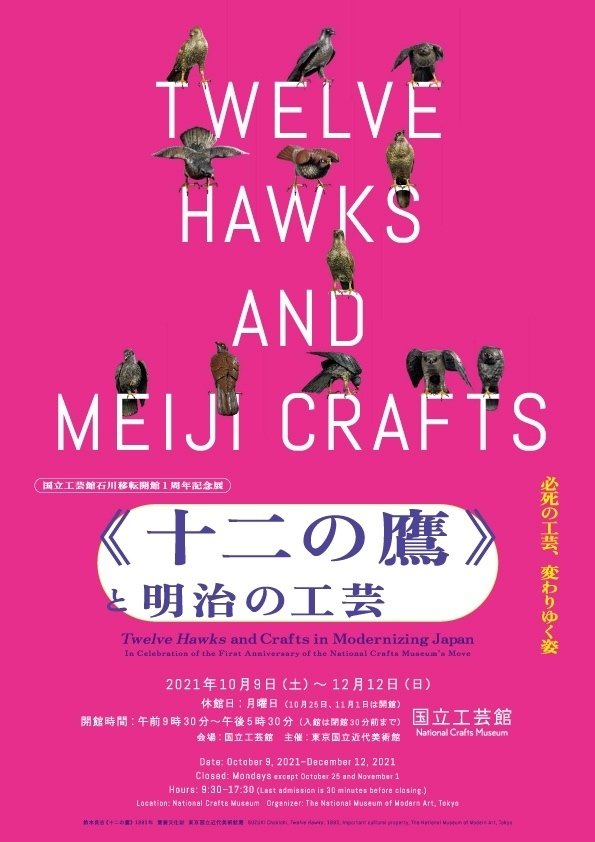

明治工芸をフィーチャーした、金沢・国立工芸館での「十二の鷹と明治の工芸」の解説に、「必死」という言葉が使われていたのが忘れられない。

江戸から明治へと社会構造が大きく変化した時代にあって、どうにか活路を見出そうとする工芸家たちの必死さがあらわれているようです。

明治工芸を冷遇してきた日本の工芸の殿堂が、やっと細密工芸にスポットライトを当てたと思いきや、「必死」という、ちょっと揶揄ったようなニュアンスのある言葉を使っているのが、どうも引っかかった。

キャプションも散漫な印象で、

この展覧会で「必死」という言葉を選んだ主催者が、その言葉に何を込めたのかが、深く共感できるものが感じられなかったのが悲しかった。当時の工人たちが何のために作り、何を目指したのか。彼らをそうさせた背景、「必死」でなくては生きてゆけなかった社会のありよう、さらに(最も大事なこととして)、昭和以降、その「必死」さを、日本の工芸の世界がどう評価してきたのか、明らかにして欲しかった。

そんなほろ苦い金沢の思い出をプレイバックさせながら明治と現代の超絶技巧を並べて見てみた。

明治と現代と、どちらがすごいか、という話ではない。

現代の超絶技巧アーティストたちは、明治時代の工人が追いやられたところの、生きるか死ぬかの「必死」の地平には立っていない。

現代の超絶技巧アーティストたちは、技は同様に超絶ながら、どうしても明治と比較して投げかけられる、「なぜいま細密工芸なのか?」という真面目な問いを、あえてかわすようなユーモアをふくみつつ、超絶の技を個人的なコンセプトへと深化させている。

明治が「必死」でゆとりがなくて、現代はゆとり世代ということでもない。二つの時代のアーティストは同じ情熱で結ばれている、それを山下先生の「アスリートのように」という言葉が、うまく伝えていると思った。

大谷翔平の二刀流のように、誰もやったことのないことに挑戦しようとする精神。それが醸成される土壌が、日本に今もある。

「すごいだろう!これが日本文化だ、伝統だ」と短絡するのではなく、毀誉褒貶のプロセスを振り返り、いま平和であり、そして豊かであるというバックグラウンドについても、改めてしみじみと感じておきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?