ボイスを見に行ったら工藤哲巳さんがいた

「ボイス+パレルモ」@国立国際美術館 内覧会。

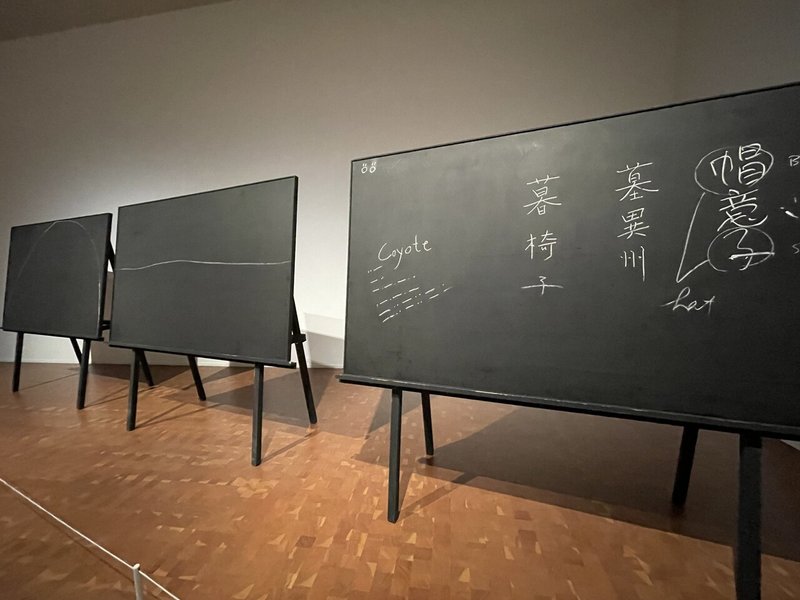

初見の若いアートファンにむけ、ボイスの紹介を丁寧めに、そして短い活動期間だったが、さまざま布石を残した弟子のパレルモとの関連、ふたりの造形作家としての共通点をテーマにした、超わかりやすい展示だった。

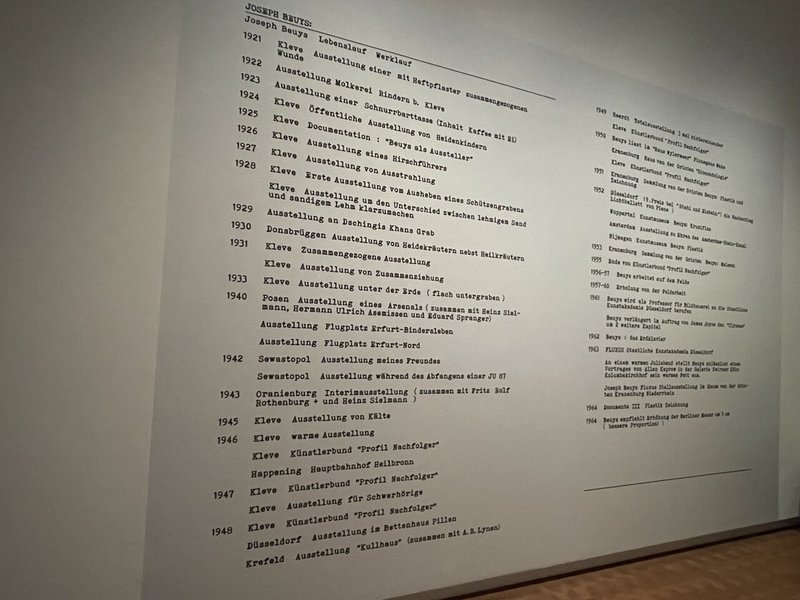

戦争にまつわる話を含め、ボイスのバイオグラフィーには虚偽が多いことは周知のことで、「わて、生まれた時から嘘つきですねん」というネタ作品にしたフェイクバイオグラフィー(たまに真実あり)がでっかく展示されていた。ボイスのしでかした膨大なインチキをどう解釈するか。間に受けたバブル期のアート関係者はおいといて、フェイクニュースやリアティショー、迷惑系ユーチューバーなど、リアリティといっても色々ありますわな、というとんでもない時代をを生き抜くタフな「環境彫刻」たる我ら、令和の大人の観客にとっては、これは新しい宿題として拝見したい。

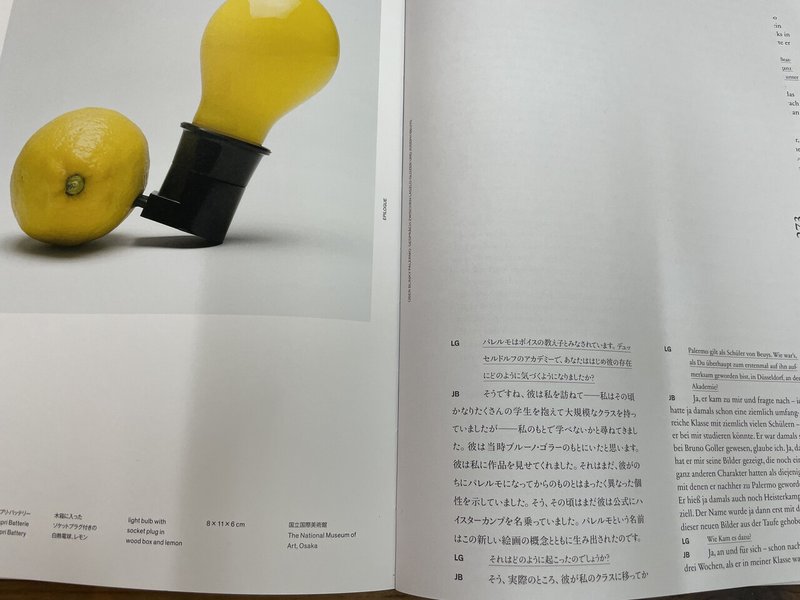

特筆。図録の文字が、チラシ級に大きい。ボイスとセゾン文化を懐かしむシニア世代への配慮なのか? 最近のスカした図録は、眼の弱いシニア層をいじめ抜く細かい文字ぎゅうぎゅうが多くないか。文字列をたんなるグラフィックとして、色をたんなるインパクトとして扱っているフシのあるマスタベデザインも散見され、たまに憤慨するのだが、これはとりあえずありがたい。(文字小さいページもあります。)

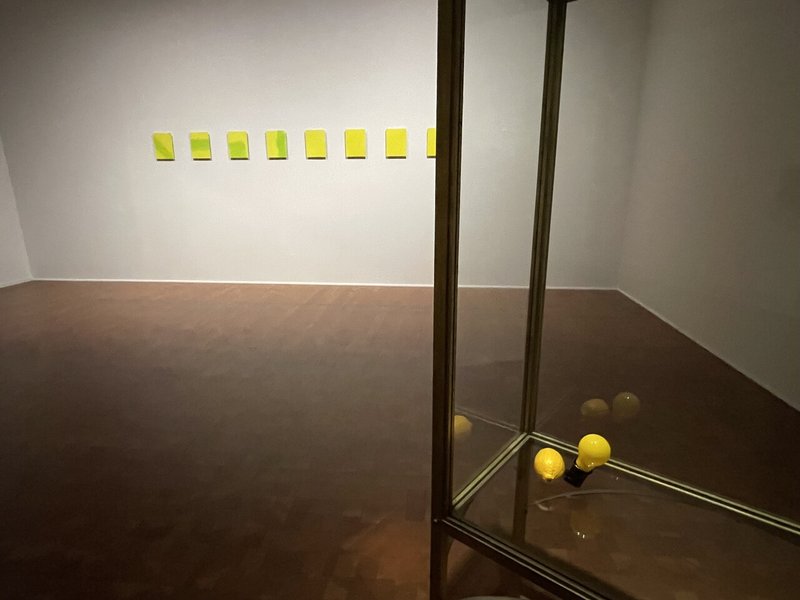

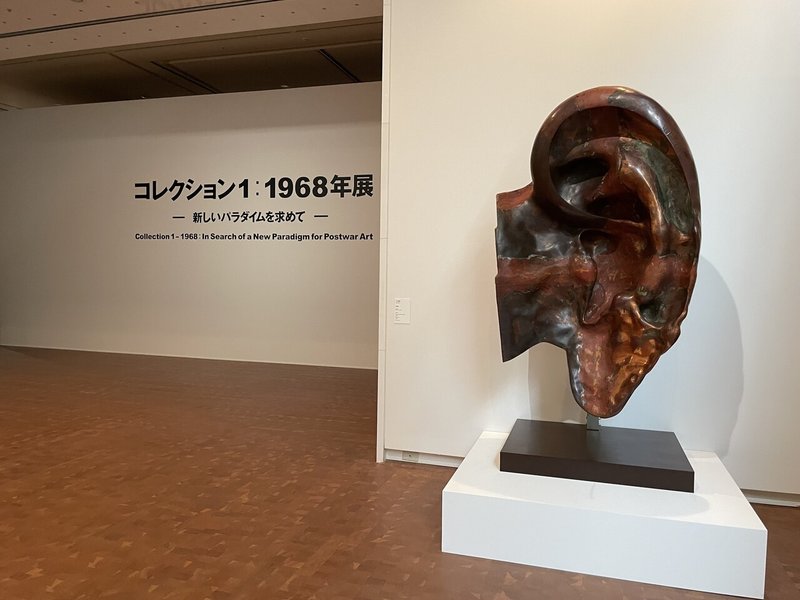

同時開催していたのが、「コレクション1:1968年展ー新しいパラダイムを求めて」

三木豊雄先生の巨大耳、「聞く力」全開にてお出迎え。

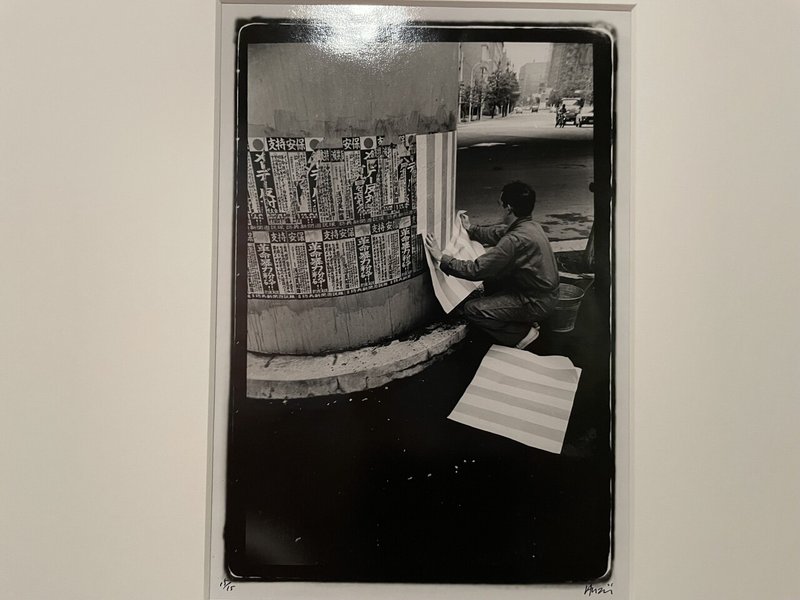

安斎重男の「ダニエル・ビュレン 1970年 5月10日 東京」は、ビュレンがトレードマークのストライプを柱に設置している現場のドキュメンタリーのだが、写真家の目線は、モダンアートのシンボルみたいなシンプルなデザインが覆い隠そうとしている、ややこしい柱のチラシ(ど昭和な右翼ビラ)に注がれている。

交互に、チラシの側に立って、ストライプの側に立ってこの写真を見てほしい。昭和と西欧の現代アートとのコントラストが見えてくる。多くのひとが、この裂け目に飲み込まれて目が眩んでいた。

1960年後半は、思想哲学社会政治に、若者の血の気が燃え上がった時代。今のようにアートを囲いこむホワイトキューブも商業的なシステムもないから、若気の暴力性が「芸術」の名の下に溢れ出した。ハプニングや野外展示も頻発。この展示で当時を振り返ってみて、重要なものと、「ただのハズみ」だったものがあると感じたが、工藤哲巳さんはエネルギー量において、異様さにおいて、別格、オールタイムベストだ。

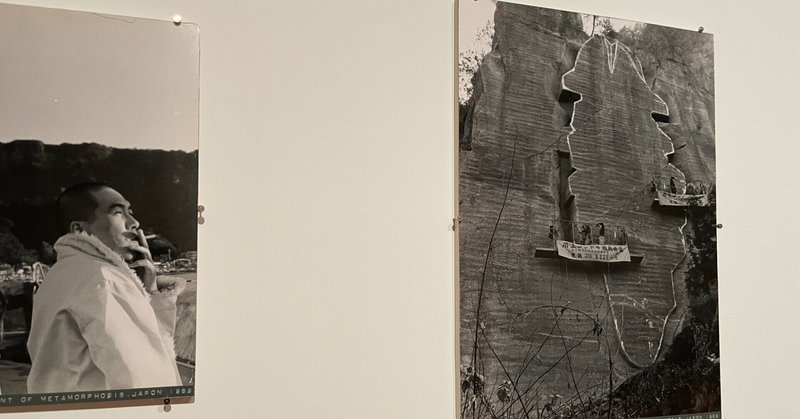

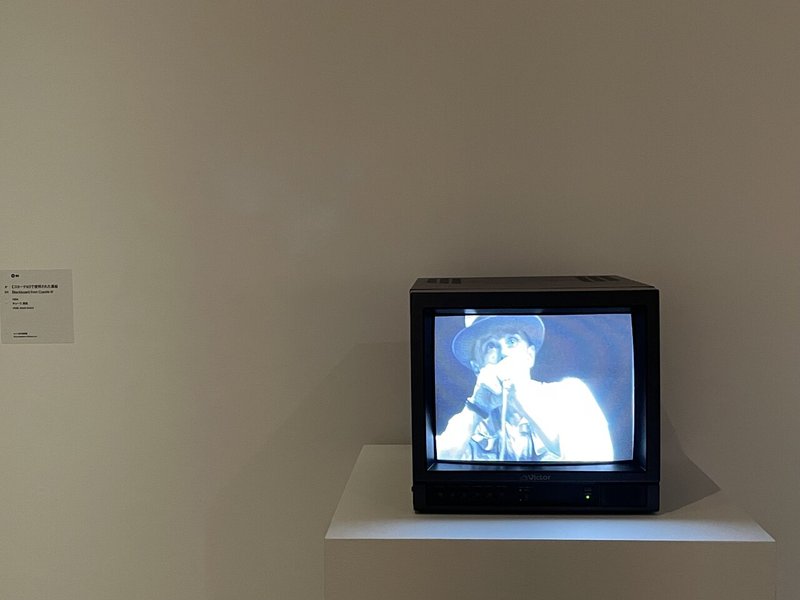

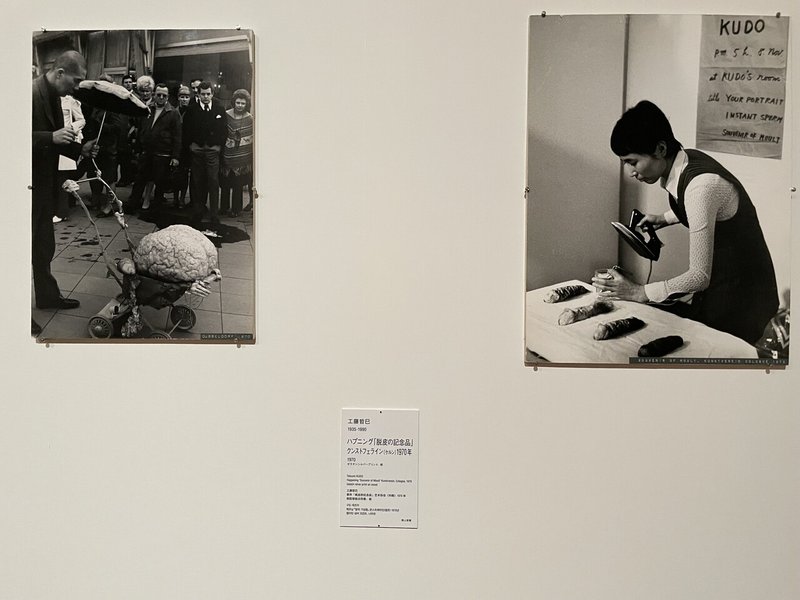

バナーの写真は、高さ25mもの、チンコ×サナギ型クリーチャーの巨大モニュメント。上の写真はドイツでのハプニング「脱皮の記念品」。こちらもやはりチンコ×サナギ型オブジェで、作品をケアしているのは、妻の弘子さんか。週刊誌に「白昼のペニス魔」(語呂が最高)と書かれた孤高の芸術家と随伴する人生がどんな風だったのか、非常に興味深い。

ハプニングと造形作品で社会的な発言を繰り返したボイスと工藤さん。時代的にも重なる部分もあるが、「インポ哲学」を公言した工藤さんは未来永劫、絶対にオシャレ商材にはならない。

図録を見返してみたのだが、根本敬にたまらなく近いものを感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?