フロレンティナ・ホルツィンガーの「TANZ」に、百合1000本の花束贈呈!

2022年9月2日、KYOTO EXPERIMENT 2022 フロレンティナ・ホルツィンガー「TANZ」

漫画『ガラスの仮面』で、北島マヤの無名時代から匿名で紫のバラを届け続けて支えた「紫のバラの人」というキャラがいる。これに倣って「フェミニストや、レズビアンをエンパワメントする舞台に百合の花束を贈る」活動をしていた、超ステキなアクティビストたちがが80年代にいたと聞く。

フロレンティナ・ホルツィンガーの「TANZ」を見て、その百合の花束、1000本で足りないと思った。

「ダンサー全員が全裸らしいぞ」、「演出で流血や残酷シーンがあるぞ」、「過去の公演で失神した観客がいたらしいぞ」、とキツめの前評判が囁かれ、主催側も事前に観客に「過激演出」への警告を何度も出していた。上演当日は気分が悪くなった観客のため、救護要員を準備する念の入れよう。

開演前から、いっぱいいっぱい。お疲れ様です。

タイトルの『TANZ(タンツ)』はドイツ語でダンスの意味。

舞台は、『春の祭典』を世界ではじめて裸で踊った(1972年、J. ノイマイヤー振付)ベアトリス・シェーンヘルのバレエ教室。本作は、固定化されたジェンダーの象徴としての伝統的なバレエの世界を題材としながら、その“伝統”をアクロバティックな演技で軽々と飛び越えていく。

10人の女性たち演じるバレリーナは、完璧な美しさを追求してきたダンスの歴史――そこにリミックスされるコメディ、サーカス、ポルノといった過激なイメージ。美という名のもとに眼差されてきた女性の身体をあっけなく逆手にとり、芸術表現における女性の身体史に新たな一石を投じる。いまヨーロッパで誰よりも注目を集めるアーティスト、フロレンティナ・ホルツィンガーと、さまざまな経歴を持つ20〜80代の女性ダンサーたちがつくり出す、センセーショナルで痛快な問題作。

で、どうだったかという結果が、これ。

終演後のホルツィンガーのツイッターに上がった、血糊でドロっドロの全裸ダンサーたちのご満悦ぶり。まあ、この通り、舞台は珍しくも素晴らしいものであった。

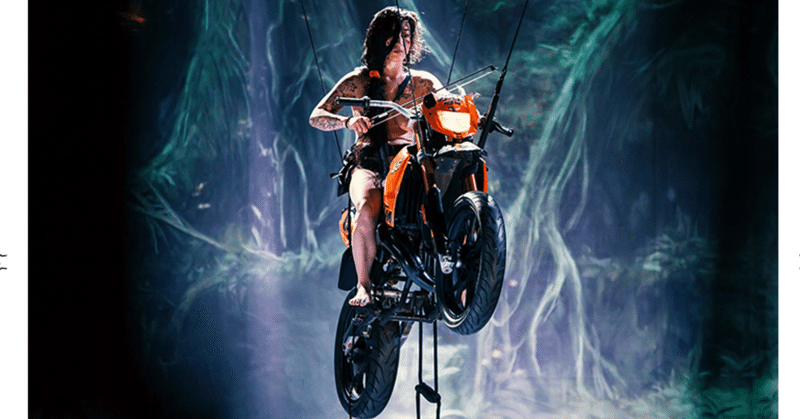

脚を広げて軽やかに舞え? ケッ!バイクで飛んでやらア

解説文にもあるように、この舞台のひとつのテーマに「パフォーマンスによるバレエ批評」がある。

女の子の「将来なりたいもの」のランキングに出がちな「バレリーナ」。

しかし、実際のところ、身体の形丸出しのコスチュームで脚を広げたりクルクル回ったり。かつてのバレエ劇場は、男のやましい視線を満たす場でもあった。今でこそ芸術とされているが、男目線の美意識と、それを叶えるための女の犠牲というものは、まだ生きている。

そこで、ダンサーたちは、チラリズム(すけべエッセンス)も洗練(すけべエクスキューズ)もぜんぶ脱ぎ。裸の身体で「見たいんでしょ、もっと見れば?」と舞台をのし歩く。観客は当惑するが、その戸惑いはどこから来るのだろう? これまでバレエにむけていた「ぶっちゃけ女体の品定め」な目線のほうを、まる裸にされたから、当惑するのだ。

「バレエの世界は女性の夢を実現するどころか、トラウマを背負わせてしまう現場でもある」とホルツィンガーは言う。

「軽やかに跳躍する」ためにトウシューズの中は傷だらけ、無理な姿勢で体に負担をかけつづけて、自然骨折してしまったバレエダンサーの話を聞いたことがある。たった一人の主役の座を巡っては熾烈な戦いもあるだろう。

表はきれいでも、裏に回れば血まみれ、残酷が潜んでいる、そんな、女の子の夢を吸い取るバンパイア的な見せ物世界への批評が、この舞台では、パフォーマンスによって語られる。

女の体による、女の身体観の批評

見世物には見せ物を!

束ねた髪の毛で宙吊りになる、背中に鉤針を刺すボディ・マニュピレーションの「吊り」、空中のバイクにまたがって飛ぶ、と、パフォーマーたちはバレエの「軽やかに跳躍する」にたいして、「これならどうよ!」と体を張った「返し」を見せる。

しかも、どれも女の強さをゴリゴリ押してくる見せ物で、バイクに全裸でまたがる女体にいたっては、「男を擬態したマリアンヌ・フェイスフルの黒革のバイクスーツ(『あの愛をもう一度』)はもういらない!」宣言だ。

女の体にまつわる偏見や不合理を、女の体とそのパフォーマンスによって物申す。舞台芸術にしかできない女の身体論のど正攻法に、眼からうろこが落ちすぎて痛い。涙目になりながら「芸人は芸人のことをやらんとあかん」という中川家・礼二の口癖を思い出した。

この礼二節をさかさまにしたら、「芸人のことをできるのは芸人だけ」。

つまり、身体のことを物申せるのは、身体だけなのかもしれない。

女と女の、エロチックな閉鎖空間

バレエは様式が優先する世界だ。バレエ教室で、この「型」を伝える老齢の女性バレエ講師が登場する。威厳と優雅さの権化のような彼女は「女から女への、伝統的な価値観の伝授」の象徴としてある。

しかし、それだけではないことが仄めかされている。

男の邪魔の入らぬ空間に、あらぬ空気が充満している。女だけの空間の中での濃密な精神的な絆とそれ以上の何か。

古代ギリシャでは、年長男性から少年に教育を施す中で、同性愛がなかば制度化されていた。教える/教わるという関係には、エロチックな情が潜んでいる。「伝統的」男性同性愛の世界はそういう文脈で神聖化されている面があるが、女にもそれはあったはず。ただ、書かれていないだけなのだ。

欧州ウズメ様たちによる「オ〜プンヴァギナ」!

その女教師が、お上品さを忘れて楽しげに振るまうのが「ヴァギナの鑑賞会」シーンだ。

客席に尻を向けてずらっと四つん這いで並んだパフォーマー。その股をのぞいてゆくセンセイ。日本はオープンヴァギナパフォーマンスの元祖・アメノウズメの国。ようこそお越しくださいました、欧州のウズメ様たち 。

ヴァギナは下向きについていて、脚をあげるとそれが見える。本人が見せる意思と体勢をとらないと、他人からは見ることができない。

無防備に正面にぶら下がってて見え放題の男性器との、そこが違いで、なんなら神秘なところだ。

裸同然で暮らしていた古代の人にとって、血を出したり赤ん坊を出したりする毛むくじゃらな割れ目は驚くべき稀なもの、つまり秘されていた「花」だったろう。

欧州ウズメ様たちがそれをオープンにして並ぶ様子も面白い。それ見て、つくづく思った。なぜこの「花」が、「恥」だと教えられ、舞台から排除されてきたのだろうか?

法や権力を動員してまで、女性の体と性器に「恥」という刻印を押し続けた理由はなんなのだろう?全くもって意味がない。

ニューヨークタイムズのインタビューでの、ホルツィンガー自身の言葉からも、そうあった。

“I can maybe teach people something about what forms of shame are necessary and which are not,” she said.

「どんな形の恥が必要で、どれが必要でないか。私はそれについて何かを教えることができるんじゃないかなって思ってる」。

いい子でいるのは、明日でいい。魔女の「ゴメンなさい」は性懲りない。

パフォーマーの中で、魔女のようにえげつないメイクと所作を見せた一人がいたのだが、その彼女が終盤「今日は悪いことしてゴメンなさい。明日はいい子でいます」という、ぶりっ子なセリフをいう。

「アンタ絶対、明日も同じこというんやろ!」と、思わず心で突っ込んだが、これは存外に深い台詞である。なんならこの舞台を総括する一言だ。

上目遣いに「明日はいい子になるもん」と言い続けながら「今日は暴れまっせ」と毎日やってたら、そのうち、気がついたら「悪い子」がヒーローになってる、そんな明日がやってくるかもしれない。

この作品は、明日に向かって観客をグイッと押し出して見せた。なぜなら、昨日まで、こんな舞台が見られることなど、夢にも思わなかったからだ。

やったねビッチ、明日は主役だ!

帰り道、私の足取りは、異様に軽かった。空中バイクももういらん。

全てひっくり返していい。明日はいい子になるぞ。

ところで、ビッチがヒーローになる「明日」は、ラップの世界にはもう到来している。WAPもよかったが、saweetieの「PUSSY」の、ぶっちゃけ、マンコ持ちって最強!という歌詞がいい。

Honestly, havin' a pussy is so powerful (Haha)

That sweet, that nasty, that gushy stuff (Uh-huh)

That sweet, that nasty, that gushy stuff (Ayo, Saweetie, let's go)

(Pussy) Powerful

(Pussy) Utopia, supreme

(Pussy) Sacred, yummy

(Pussy, let's go)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?