ネットニュースの「出典」を気にしないとどうなるの?

私が以前住んでいたカナダのオンタリオ州は、メディアリテラシー教育を1987年に義務教育に取り入れた世界で初めての場所だった。現在は、地区の教育委員会ごとに運用方法は異なるものの、国内にはMedia Smartsという団体があり、先生に対してメディアリテラシーの研修やメディアリテラシーの授業案などを提供するなど、メディアリテラシーを子どもたちに伝える支援を行っている。

そんなカナダで教育を受けた友人たちと話をしていると、メディアリテラシーが日常生活に溶け込んでいると実感する機会が多々あった。

例えば、

私:今朝の新聞に〇〇に関する記事が載ってて△△って書いてあったよ。

友人:それってどこの新聞社だった?あー、いかにも〇〇新聞っぽい論調だよね。

私は日本でこのような会話を日常的にした経験がなかったので、少し驚いた。もちろんカナダで教育を受けたからと言って、全員がこのような会話をするとは限らないが、私の周りにはそんなカナダ人が複数人いた。

私と同世代のカナダで教育を受けてきた友人の話によると、小学校3年生から自分で調べたことを発表する授業があり、調べたことを発表する際には、その出典も明記し、もし出典先が適切でないと先生が判断した場合には、指導が入るということだった。このようにしてカナダでは幼少期から情報の出どころについて注意する習慣が作られているらしい。

上記の私と友人の会話の中では新聞の記事の話をしているが、話題がネット記事ならなおさら出典を気にするだろうと思う。「誰が発信した情報なのか」が情報を判断する時の一つの指標になることを知っているからである。

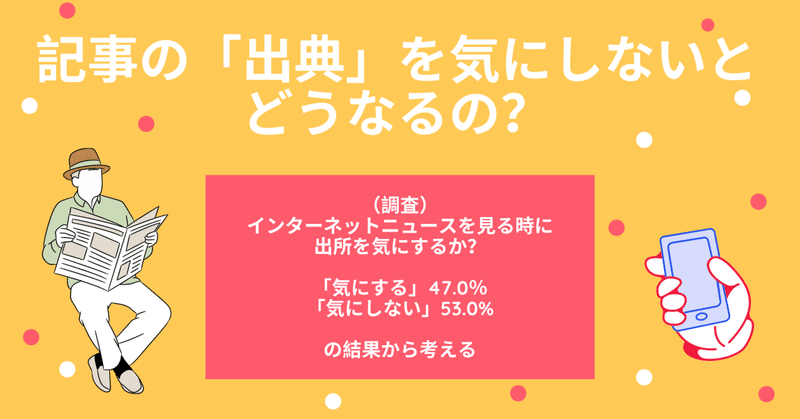

そんな経験をしてきた私だったので、第 14 回メディアに関する全国世論調査(2021年) の結果を知って、衝撃を受け悲しくなった。

「インターネットニュースを見る時に出所を気にするか?」

という問いに対して、以下のような結果になったと言うのだ。

性別に見ると、「気にする」は男性で 51.1%と「気にしない」を上回ったが、年代別ではいずれも「気にしない」と答えた人が「気にする」と答えた人より多くなった。「気にしない」は、20 代以下で 60%を超えた。

なぜこのようなことが起きるのか、を考えてみる。 まず、この調査に出てくる「インターネットニュース」が具体的に何を指すのかは明確にされていないが、前後の調査内容から「大手マスメディアが提供しているインターネットニュース」と仮定したい。

そもそもメディア(会社)が違うということは、取り上げるニュースも、報道のスタンスも違うことを意味する。同じトピックの記事でも論調が異なるので、そのトピックをどの視点から報道した結果、その論調になるのか、を確認する必要があると思う。そうでないと、情報を自分の中で消化することができない。

なんとなく私の感覚では、日本人の多くは「新聞」を一つのカテゴリとして認識していることが多く、「新聞を読んでいる」という意識はあっても「〇〇新聞を読んでいる」という意識があまりない人が多いような気がする。

それに拍車をかけているのがインターネットなのだろう。これまで、紙の新聞を読んでいた場合には、例えば「読売新聞」を購読する、というように、自分で選んで料金を支払い、特定の新聞社の記事を読んでいたが、ネットではそうはいかない。たまたま出てきたニュース記事を新聞社に関係なく読むことになる。その結果、「インターネットニュース」を読む、ということになり、出典を気にしない、という習慣が身につくころになるのだと思う。これは結構マズい傾向である。

例えば、大手マスメディアのような記事構成、サイト構成の、本当のように見せかけてウソが載っているサイトがあったとする。そのサイトの「ニュース記事」を、出典を気にしない読者が読んだ時、どこでその記事がウソであることを見抜けるのだろうか。恐らくかなり難しい。

例えば、「虚構新聞」。これは面白おかしいウソが載ったジョークのサイトとして広く認知されているが、もし読者が出典を気にしない場合、ネタによっては信じてしまう可能性も否定できない。なぜならサイトの構成が大手マスメディアのそれと似ているからだ。

考えれば考えるほど恐ろしい。知らぬ間に信頼できない記事を信じてしまう可能性があるということだ。

もちろん、大手マスメディアの記事に100%ウソがないかと言えば、そんなことはない。人間が仕事をしているので、もちろんミスもあるだろう。でも、大手マスメディアは仕事として記事を配信しており、ウソや誤報を流せば、社会的な制裁を受けることも容易に考えられるため、社内でチェックがされている。その意味で、匿名の誰かが作ったサイトの「ニュース記事」より、大手マスメディアを信用することができると思う。

とにかく、私はこの結果に危機感を覚える。日本のこの現状を変えるためにも、メディア・情報リテラシーを世の中に広めていかないといけない、と改めて思ったのだった。

メディア・情報リテラシーについての疑問にお答えします

オフライン/オンラインでの授業、承ります

お気軽にご連絡ください☺

Facebook 安藤未希

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?