中学時代-わたしが制服を脱いだ理由3

中学2年生、14歳の春休み、わたしは処女ではなくなった。

「 学校にだって家にだって‘’居場所‘’がない 」

当時は本気でそう思っていた。

だから他に居場所がほしくて、外の世界に逃げ出して、大人に囲まれることで自分の存在価値を見出だしていた。

彼らと会える土日や長期間の学期休みこそが大事な時間だった。

中学2年生、13歳の冬休みに初恋相手の大学生とファーストキスをしたけど

彼が選んだのはわたしの‘’親友‘’だった。

彼のことを相談していた彼女からそれを聞かされたときに

泣くことも怒ることもできずに「よかったね」と平気な顔をして答えたわたしは

たぶんこのときから自分の感情に向き合うことを辞めたのだと思う。

初恋の彼が 「双子みたいだね」とよく言っていた親友を選んだ事実と

親友だと思っていた友達がわたしより彼を選んだという事実がそうさせた。

あんなに大事にしていた場所は、あっという間になくなって

逃げ場所がなくなったことによって自分の存在価値を見いだす術を失った。

「わたしは両親に愛されていないんじゃないか」と不安だった13歳のわたしは

「ああ、やっぱりわたしは誰にも選ばれないんだ」と自分を納得させて14歳になった。

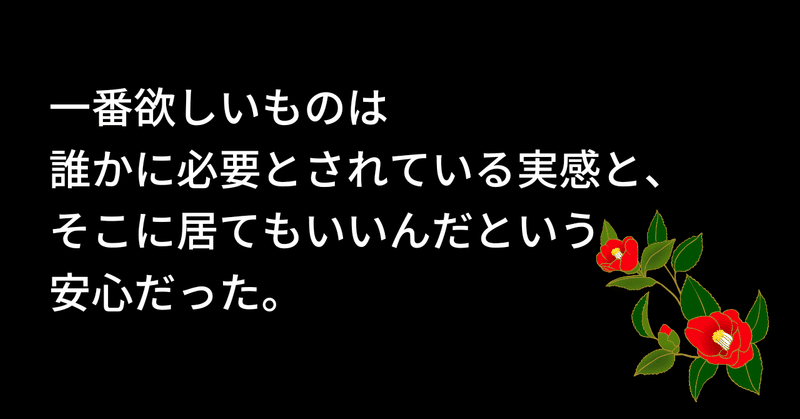

一番欲しいものは誰かに必要とされている実感と、そこに居てもいいんだという安心だった。

そうして14歳の春休み、優しくしてくれた大学生に抱かれた。

好きだからーーとかいう感情以前に、たった一瞬でも

‘’大勢の中から選ばれる‘’ ということと‘’必要とされる実感‘’に飢えていた。

感情を置き忘れて寂しさを埋めるだけの代償行為から始まった関係でも

そのうち彼との間に安心感や恋愛関係は芽生えるものだと思っていた。

「ーー椿さえ居なければ私は幸せだったのに。彼を、赤ちゃんを返して」

そういって彼女が自殺未遂を起こすまでは。

彼の彼女であった女子高生は彼の部屋から飛び降りをしようとしてその年2回目の自殺未遂を図った。

1回目は彼との子供を堕胎することを決めたとき。

そして2回目は‘’父親‘’であり、誰より自分のことを気にかけなければいけないハズの

男が他の女を抱いている事実を知ったとき。

まっすぐに向けられた敵意が、またわたしに感情を感じることを拒否させた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?