弱音に耳を澄ます ---ヴェルディ:レクイエム(Vol.1)

シノーポリの遺作

2002年4月、転勤で札幌に住んでいた私は久しぶりの外来オケ、ジェームズ・コンロン指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団を聴くのを楽しみにしていたが、当日は仕事の関係で会場のKitaraに遅れて着いてしまった。

まだ1曲目中だったのでロビーで佇んでいたところ、CD即売所に売り切れたCDがある旨の掲示が目に入った。

なんだろう?

とは思ったが、まもなくして1曲目が終わったので私は会場に入ってしまい、演奏会が終わった頃にはすっかりそのCDの存在を忘れてしまった。

このCDがドレスデン聖母教会再建寄付金を募るためのチャリティーとして制作されたシノーポリの事実上最後のライブ録音盤(ドレスデン空襲の追悼演奏会)であることを知ったのは少し後だった。

ヴェルディ:レクイエム

ダニエラ・デッシー(ソプラノ)

エリザベッタ・フィオリッロ(メゾソプラノ)

ヨハン・ボーダ(テノール)

ロベルト・スカンディウッツィ(バス)

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団

ドレスデン国立歌劇場合唱団

ジュゼッペ・シノーポリ(指揮)

2001年2月13-14日 ドレスデン ゼンパーオーパーLIVE録音

ほどなくしてこのCDを手に入れることができたが、死去してまもないこの指揮者の最後の録音という好奇だけで買っただけに、ヴェルディのレクイエムそのものには向き合う気になれず、この盤は長いこと奥の院に鎮座してしまった。

そして20年の時を経て、私はやっとこのCDの音に向き合う時が来たのだった。

アーノンクールの視座

ところでその20年後、私はもう1枚のヴェルディレクイエムの録音とも向き合っていた。

それはアーノンクール&ウィーンフィル盤(2005)であった。

ヴェルディ:レクイエム

エヴァ・メイ(ソプラノ)

ベルナルダ・フィンク(メゾ・ソプラノ)

ミヒャエル・シャーデ(テノール)

イルデブランド・ダルカンジェロ(バリトン)

アルノルト・シェーンベルク合唱団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ニコラウス・アーノンクール(指揮)

2004年12月8-11日 ウィーン、ムジークフェラインザールLIVE録音

先年に同じウィーンフィルを起用して歌劇「アイーダ」を録音していたアーノンクールが次に挑んだのがレクイエムだったのは何の不思議でもないだろう。

両者に横たわる死の響きは近い。

アムネリスの最後の祈りは「Libera me(永遠の死から)私を解き放ってください」に通じている。

しかし「アイーダ」の録音における既存のオペラ演奏に対する批判性は彼の修辞学的アプローチと相まって音楽の「横の流れ」という点でやや損していたのに対して、今作では「ヴェルディ最大のオペラ(ジョージ・バーナード・ショー)」と揶揄されるこの音楽を「宗教音楽」としてはっきりと打ち出すことに成功しており、彼の批判性は見事に作品そのものを明らかにできたと感じた。

その「宗教音楽」たらしめた最大のポイントは、リッカルド・ムーティがいみじくも語った以下の言葉に集約されると思った。

つまり、《レクイエム》はピアニッシモが重要なのである

シノーポリ、アーノンクールそしてムーティ。

それぞれのアプローチはお互いに一見遠いところにあるように思うが、

ヴェルディが仕掛けた周到な試みと

「ヴェルディ最大のオペラ」を演じることの回避を見ると、

彼らは案外近いところにいるのではと思うようになった。

周到な構成

「死の恐怖」の刻印

このレクイエムで最も印象的な音楽は「Die ira怒りの日」であることは衆目一致するところであろう。

「裏打ちが最強の音で出るように大太鼓の皮を強く張るように」と指示されたグランカッサや軋みをもたらす半音階下降の合唱が与える地獄絵の恐怖は極めてインパクトがある。

恐らくヴェルディもこの音楽の「強さ」に自覚しており、だからこそ恐怖を聴覚的に刻み込ませるために繰り返し登場させた。

長大な「怒りの日」では3回、そして終章「リベラ・メ」でも登場して計4回である。

周到にこの死の恐怖を刻印する意図があったのは明らかである。

そしてその音楽の対比として彼が絶対に欲しかったのは、

最弱音による神への恐れ・慄きそして祈りと懇願であったのだ。

弱音の仕掛け

1曲目の「永遠の安息を」は冒頭から弱音に支配されているが、ヴェルディはその中にもグラデーションを細かくつけている。

例えば12小節目からのソプラノ合唱には「4人のソロで」と指定がある。

そこまでの合唱のデュナーミクは恐らくppp(ピアニシシモ)だが、そこから人数を絞ることで更に「か細さ」を演出したいのである。従ってそこに対応する半音で下がって彩る悲しみの弦楽伴奏が逆に浮き立つ設計(「表情豊かに」と指示)ともいえる。

薄い音量による儚いまでの懇願を示したい意図があるのかもしれない。

しかしこの細かい指定を実践している例は少ないように思える。

録音盤はその姿が見えないので判別しにくいが、アーノンクール盤はライナノーツの筆者も指摘しているように該当箇所の「dona eis domine神よ、彼らに(永遠の安息を)与えたまえ」はかなり音量が小さく、逆に伴奏が強く打ち出されているのだ。

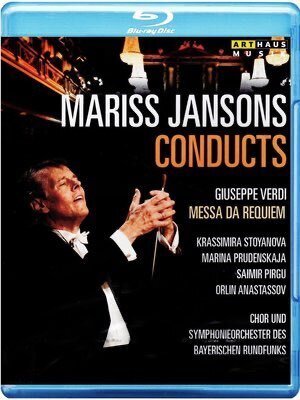

多く出回っているヴェルディのレクイエムの映像の中で私がこの指示実践を確認できたのはマリス・ヤンソンス&バイエルン放送響の映像DVD(2013)のみである(4人のソロかどうかは判別しないが明らかにソプラノ全員で歌っていない)

ベートーヴェンの祈り

同様に1曲目「永遠の安息を」第119小節からの合唱もそれぞれのパートは4人で歌うよう指示されており、ここでもpppは明らかに全員合唱のそれとは違う絞られた響きを想定したに違いない。

ところで私はこの箇所を聴いていて思い出したのが、ベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」の「Kyrieキリエ」章だった。

ご存じオルガンも鳴る壮大な幕開けの章であるが、終結間際は合唱が「Kyrie eleison 主よ、憐れみたまえ」を呼びかけながらppへ収斂していく。

私はその繊細な祈りの中にこそ「心から出る」ものを深く感じるのだが、ヴェルディの独唱と合唱の弱音の祈りにも同様の懇願を感じざるをえない。

そしてそこにヴェルディの真意を感じる。

弱音に耳を澄ます。

"Von Herzen-Möge es wieder-Zu Herzen gehn!"

「心から出で、願わくば再び心へと至らんことを(心に向かうように)」

ベートーヴェン:「ミサ・ソレムニス 」キリエの楽譜上に記されたベートーヴェンの言葉

Vol.1、了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?