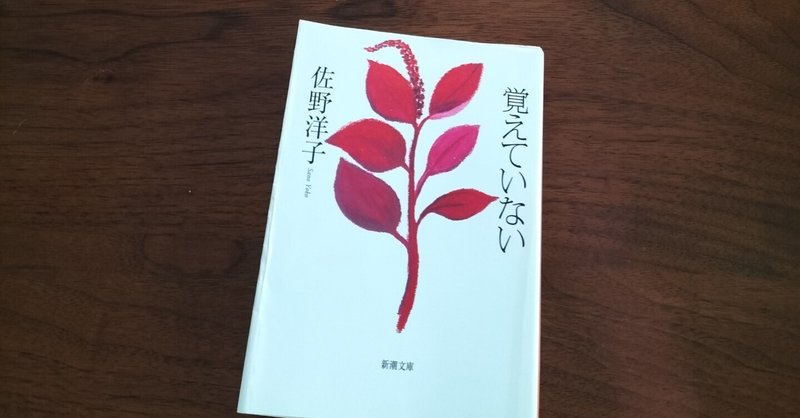

佐野洋子『覚えていない』新潮文庫

むかし読んだ本の再読。これはバブル期、佐野洋子が50代の頃に書いたエッセイをまとめたもの。バブルが終わって68歳にもなったころに編集者に原稿を見せられたとき、こういうものを書いたことを覚えていなかったので驚いたらしい。そしてその佐野洋子さんはもうこの世にいない。

とにかく思いついたことをそのまんま、おおらかに、ふてぶてしく書いている。「歯に衣着せぬ」という表現があるけれど、彼女の場合、歯に衣を着せるという考え自体がなじまないのではないか。河合隼雄に向かって「わたしが何か言うと、男の人がタッとうしろにとびのくような気がするんです」と言ったら、河合は「それはあなたが真実を言うから。男は真実が嫌いなんです。世の中本当の事ばかりだと生きてはいけません」と言われたらしい。たしかに、真実ばかりを聞くのは疲れる。(そして今回このエッセイを読んで、真実を言う女の傲慢さを少し感じた。50代は若いのだ。)

自分で「立派なファザコン」だという彼女。母親とはうまくいかなかった彼女。子ども時代の両親との関係というのは人生で長いことを尾を引くものだ。いろいろあった恋愛にも影を落としているのだろう。

ひとつだけ、佐野洋子らしからぬエッセイがあった。「ねずみ女房」というお話について、彼女は「これは不倫の話だ。ねずみ版のマディソン郡の橋だ」と断じる。ねずみ女房はチーズのことしか考えない夫とたくさんの子どもの世話をするだけの毎日だったが、あるとき閉じ込められた鳩と出会う。その鳩を世話しながら、彼女は外の世界を初めて知る。閉じ込められていた鳩が外に解放されて飛び去ったとき、ねずみ女房は自分も飛び出したりはせずに、また夫と子どもとの暮らしに戻る。鳩が去ってからの女房はきっとその前よりも孤独になっただろうと佐野さんは言う。「家族とは互の孤独に互が気がつかないように仕組まれた組織なのだろう」。さて、そうなのだろうか。

(この文章を書いたあと、沢野ひとしのこのエッセイを見つけた。しみじみする。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?