「目が回る」×「ドアに付箋」× #00FFFF

「……よっと、靴多すぎ。ん?」

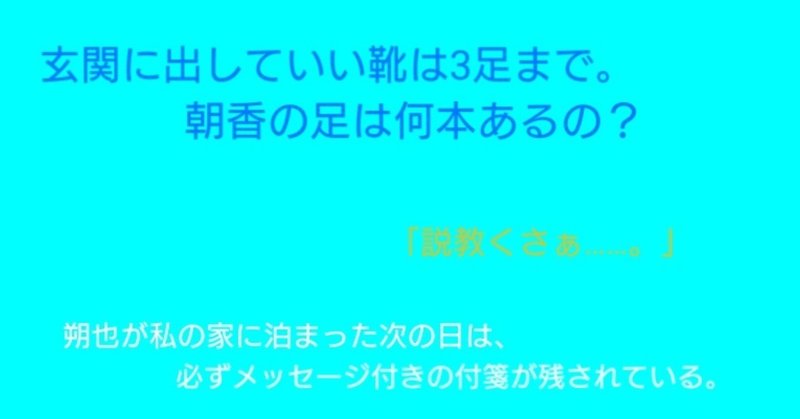

『玄関に出していていい靴は3足まで。朝香の足は何本あるの?』

目の前に現れたカラフルなブルーのメッセージにげんなりする。はがすのも面倒だから、そのままにして無理やり足を、たくさんあるうちの1足に突っ込んで玄関を出る。

「説教くさぁ……。」

朝香の足は何本あるの?母親のような彼の小言が頭のなかをぐるぐるする。

朔也のメッセージは留まることを知らない。困ったなぁと思っても、彼にそれを伝える気はない。言ってもかわされるだけだろうし、なんだかんだ嬉しいのだ。コミュニケーションの一つ、というやつ。

朔也が私の家に泊まった次の日は、必ずメッセージ付きの付箋が残されている。それの場所は決まってなくて、いろんな場所にひっそりと潜んでる。

あるときは、バスタオルの下、あるときはキッチン、王道の机の上ももちろんあるけれど。彼がその日に気が付いたことや言いたいことを、ちょろっと書いて置いていく。

それが彼にとっての当たり前で、私たちの日常でもあって。付き合って1年とちょっと、彼が私の家に来るようになって、8カ月くらい。ようやく、彼の背中を見ながら眠りにつくことに慣れてきた。

やせ型の朔也は、羨ましいほどに脂肪がない。いいなぁというと、ちょっとだけ困ったポーズを作りながら、ムキになって言葉を返す。

「何言ってんだよ!筋肉つきにくくて困ってんだけど。朝香、マッチョ好きでしょ?」

「んー別に好きじゃないけど。でも、朔也の身体のラインはとてもいいと思う。うらやましい。」

じーっと見ると、今度こそ困ったように身をよじる。そして、私の視線に立ち向かうように目を見張ると、何かに気が付いたような顔をした。

「……朝香さ、太った?」

露出していたお腹の肉をぷにっとつまむと、しげしげとその脂肪を見つめる。

「やめてよ……。」

大きく反抗する気が削がれて、軽く彼の手を払いのけた。

確かに、最近太りぎみだった。残業、残業、そして残業。夕食に夜食に、食べ過ぎだったことは認める。でも、それを恋人に指摘されるのは、なかなかにきつい。それも、私よりも体重ないんじゃないの?みたいな恋人に。

払いのけられた手を気にしていないというように、わははといつも通りの笑顔を見せる。

「明日、朝一で買い物行くんだよな。寝ようぜ。」

「……そだね。先に寝てて。」

私の言葉をのみ込んで布団に潜り込む彼の背中を見つめた。一本通っているくぼみに、指を滑らせたくなる。背中を触られるのは苦手らしい。彼と付き合う理由の一つに、背中が好みだからというのがあったのだ。服を着ていても分かる滑らかな曲線を描く腰元がすごく好きだと思った。

もちろん、柔らかい笑顔とか、ちょっと遠慮がちにつないでくれる手とか。同じ時間を過ごせば過ごすほど、彼への好意は積もっていく。それは今も進行形で。でも、それと同じくらいに負担もちょっとずつ募っていく。

大切にされれば幸せだと思っていたのに、それだけでは耐えられないのだと朔也と付き合って初めて知った。

「もらったぶんは、返さなきゃね。」

息が深くなって、動きが大きくなった彼の背中につぶやく。

『太った?』

何気なく発した言葉を、おそらく彼は明日には忘れているだろう。分かりきっているのに、こんな言葉を重荷だと感じている私はおかしい。太ったかなぁ。いや、太ったよな。最近、怖くて体重計に足を乗せていないのがその証拠だ。

嫌われたらどうしよう。彼は自己管理ができないやつが嫌いだと、前に言っていた。

彼の呆れた顔が頭をよぎって、それを打ち消すように目をつむったけれど逆効果だった。真っ暗な目の前がぐらぐらとして、身体と頭がバラバラになっているようだ。

彼がくれたメッセージのメモは50枚はある。

最初の手紙は、可愛いメッセージカードだった。黒猫や白猫が玉乗りやブランコに興じているカードに一言添えてあった。

「うれしいけど、私はチラシの裏だって別にいいのに。かわいいのは、うれしいけど。」

「そう?じゃあ、そうだなぁ。付箋でも買ってこようかな。朝香、一緒に買いに行こうか。」

そういって、次の日には二人で付箋を買いに行った。駅前の商店街に2人で向かった何てことのない買い物だったけれど、すごく楽しかったデート。

一度、ケータイのメッセージでもいいんじゃない?といったことがある。そうしたら、彼は情緒がないと言い切った。少しの手間で、君が嬉しいならそれがいいよって。

「あれ、朝香痩せた?」

何も身に着けていない私の背中を見て彼が呟く。

「……痩せた」

「なんで?ちょうどよかったのに。朝香は痩せる必要ないでしょ。」

「朔也が!朔也が太った?って言ったから!! 」

ベッドに座る彼の頬を思い切り引き延ばしてやる。べろーんと口が開いた彼は、なんだかだらしがない。

朝のジムに、夜のヨガ。休みの日はウォーキング。私はありとあらゆる手段で痩せた。私が彼にできるのは、まあまあのスタイルを保って、彼に飽きられないことくらいなのだ。

「え?え?……おへ、ほんなほとひった?」

眉間がぎゅっと縮こまって、眉がとろんと下がる。口も空いているから、間抜け度20パーセント増し。

「言いました!! ……言ったじゃん。」

途端にバカらしくなって、裸の彼の肩口に倒れ込む。急に力をかけたにも関わらず、彼は動じずに受け止めてくれる。こういうところで、細くても男なんだと思う。

骨ばった手が背中に回されて、なだめるように撫でられる。

「ごめん、ごめんね。俺が無神経だった。気にするよね、女の子だもんね。」

子ども扱いするような口調に居心地の悪さを感じる。もう26歳だ。“女の子”なんていう歳でもない。

「あのさ!もうさ、言いたいこといっぱいある。」

「うん、わかった。全部聞くから。とりあえず、服着ない?」

「暑いからいい。……私、朔也のメッセージは好きだけど、説教臭い一言は嫌い。お前だらしないなって言われてるみたい。だらしないけど。朔也はちゃんとした人だから、呆れてるんだろうなって思うけど、いつ捨てられるのかって考えて勝手にぐるぐるする。このぐるぐるやめたい。」

何も言わずに朔也は聞いている。これ、捨てられる可能性もあるな、と勝手に結論を急ぐ。

「なるほど。」

そうか、と言いながら髪を撫でて、子どもをあやすように身体を揺らした。

「いやさ、朝香のことは正直会ったときからだらしないだろうことは想像ついていた。それでもいいかと思って付き合ってるから、これ以上ひどくならない限りはそれを理由に別れることなんてないよ。」

「え……私ってそんなにひどい?」

「ほかの人は気づいていないんじゃないかなぁ。俺、ずっと朝香のこと見てたから。だから、わかるだけだと思う。メッセージを残すっていうのは、実は朝香が初めてなんだ。だから、匙加減が分からない。」

「……やり慣れているから、想像通りにチャラい人なんだと思った。」

「それって、見た目の話?」

「うん。朔也ってモテる顔でしょ?」

「別に普通だと思うけどなぁ。女の子にはそんな風に見えるのかな。」

「うん。常に彼女が3人くらい居そうな人だと思っていた。」

「心外だ。」

朔也が眉を吊り上げて、ちょっとだけ怒った顔をする。私は彼の怒った顔を見るのが好きで、たまに煽るようなことを言ってしまう。基本的に温厚なふりをする彼は、人前で声を荒げることがない。だから、なんだか貴重だ。

「朝香だから、少しでもロマンチックなことをしてポイントを稼ごうかなって。逆効果だったかな。」

「置手紙はうれしい。でも、仕事でイライラしてるときに『君だらしないね』みたいなことが書いてあると、すごく落ち込む。朔也からの言葉だから、なおさら。」

「……なるほど。」

「なにが?」

「朝香が思ったよりも、俺のことを好きだということが分かった。そろそろ飽きられてないか、俺のほうが心配だった。」

顔を綻ばせた朔也が、腕に力を込めて私たちの距離がぐっと縮まる。重なりあった胸から、彼の鼓動が聞こえて私の頬も緩むのが分かった。

「俺、全部許しちゃうくらいには朝香のこと好きかも。」

言葉のあとに。額に軽く口づけられる。

私だって、小言を我慢しちゃうくらいには好きだ。これって結構すごいことなんだけれど、朔也はわかってるのかな。ガミガミいう私が、朔也には我慢できちゃうんだぞ。

それは、今から私が少しずつ伝えていくしかない。そうすれば、彼からもらった“大切”を無事に返していけると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?