「仮象を仮設する空間体験――鈴木大拙展の○と+」 鈴木大拙展 Life=Zen=Art レビュー 中尾拓哉

「鈴木大拙展 Life=Zen=Art」が2022年7月12日から10月30日まで、ワタリウム美術館で開催された。4階から始まる会場の挨拶文には「鈴木大拙は、現代芸術の一つの巨大な源泉である。大拙を軸にして、いまここに、美術の新たな歴史が築かれる」と掲げられていた。そして「鈴木大拙からはじまる表現の系譜、その未知なる可能性を、さらに未来へと切り拓いていくための試み」というこの文の結びには、本展の目指す地平が示されている。

安藤礼二氏による講演「鈴木大拙の生涯と現代芸術の起源」を聴けば、その「起源」が、様々に交錯する思想潮流のネットワークの中にあることを知ることができる。H・P・ブラヴァツキーによるチベット密教の教義をもとにまとめられた神智学、色や形のイメージが発生する根源を表現したカンディンスキーやモンドリアン、そしてマレーヴィチにおける抽象の発見など。本稿ではその広大な射程の全域を論じることはできないが、現代芸術と禅の接点、および本展における展示方法の効果について評していく。

空間設計

冒頭で「4階から始まる会場」と書いたが、マリオ・ボッタ設計の建築構造において、これまでワタリウム美術館では様々な動線の展覧会がつくられてきたのであり、取り立てて4階から始まることが重要なのではない。だが、本展において、非常に興味深いのは4階から始まる、各階ごとに異なる会場デザインであった。

空間設計を手掛けた「KOMPAS(小室舞)」によれば、4階は「大拙の書を通じて大拙や禅についての理解を深める」場として、社寺をイメージした座敷の設えとなっている。床高が上げられ、普段より少し天井に近づいた部屋で、鑑賞者は靴を脱ぎ、座る。

撮影:木奥恵三

続いて、サロンや書斎をイメージした「西田幾多郎や柳宗悦といった大拙を取り巻く人々との交流が紹介される3階」に移ると、そこはアーカイヴ的で資料館のような造りになっていた。

そして最後に、展示室を区切ることで高い吹き抜けや大きな窓など、この美術館の特徴が強調された「大拙の影響が場所や時代を越えて伝播し、現代アートとして自由な広がりを見せる2階」へと下りていくことになる。確かに2階は「広くない展示室をさらに細かく区切る」ことによって、通常の展示と比較してかなり狭い印象になっている。特に、山内祥太による《舞姫_Screening Edition》が設置された部屋は、鑑賞のための距離がほとんど取れない。映像作品に正対できず、全貌が見えないほど仮設壁に圧迫されるのである。

しかし、ここでその狭さを批判したいわけではない。問題は、ここまで狭くすることで生まれる空間とは何か、ということである。「各室を等価に」と説明されているが、むしろ4階の靴を脱ぎ、座した部屋の床の下、地底へと下りていくようにたどり着くこの展示室で、数室に区切ることでつくり出されている中心部「『無』としての丸い空っぽの間」こそが重要となる。

○△□、そして○から○へ

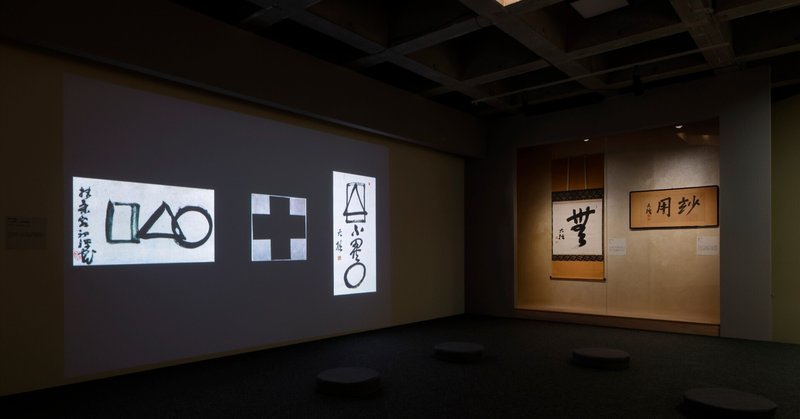

映像展示、右より、鈴木大拙 書「△□不異〇(色不異空)」鈴木大拙館蔵、カジミール・マレーヴィチ「黒の十字」、仙厓 書「○△□」出光美術館蔵

撮影:木奥恵三

4階では床に座り、大拙による書「△□不異○(色不異空)」を実作ではなく、プロジェクターからの「投影」で鑑賞する。大拙は最晩年、仙厓義梵について熱心に論じ、仙厓の「○△□」の画を「宇宙(The Universe)」だとした。「○」は「空(Ku)」であり、そこから生まれてくる「△」は「形のはじまり」、三角形を二つ重ねることで成る「□」は「具体的な個物」であり、それらは「色(Shiki)」なのである。仙厓の「○△□」と大拙の「△□不異○(色不異空)」の投影された像の間に、「無限と無数とはゼロに等しい」[1]と言ったマレーヴィチの《黒の十字架》が同じく投影で浮かび上がり、並べられる(その映像展示は現れたり、消えたりする演出がなされている)。

他方、2階の中心部「『無』としての丸い空っぽの間」の中央には、丸いテーブルが設置されている。そこにはジョン・ケージによる《マルセルについて何も言いたくない》が6作品、円を描くように展示される。つまり、本展の大きな軸となっているのは、4階における大拙の「○」から、2階におけるケージの「○」へ、という「空」のつながりであることに気づくのである。

大拙が与えた現代芸術への影響を考える際に、頻繁に挙げられてきた代表的な芸術家はジョン・ケージにほかならない。ゆえに、本展においてケージがこの位置、すなわち「『無』としての丸い空っぽの間」に配されていることは自然なキュレーションのように思われる。ケージは、大拙との想い出を「○」という図形をまじえながら、次のように語っていた。

彼〔鈴木大拙〕は黒板に円と二本の線をこんな風に円の左側の上の方に書いて、これが心の構造だと言いました。二つの並行線は自我(エゴ)です。自我(エゴ)は、眼や耳等の感覚知覚を通じて経験したことであっても、又意識下の夢によって経験したことであっても、自分の経験から離れることもできます。或いはそうした経験で満たされることもできるのです。ですから好きなこととか嫌いなこととかから自由になれば、豊かな経験に満たされるのです。その中に浸って、自分の自我(エゴ)を心の残りの部分――世界全体は心なのですが――に開いていこうとするなら……その中に浸りたいと思うならば、座禅を組み、自我(エゴ)から自由になるための修行をするのです。〔……〕私は既に或程度そういう考えでしたから座禅をやろうとはしませんでした。座禅位厳格な、しかし感覚知覚に関した修行が必要だったのです。そこでチャンス・オペレーションズを使うことにしたのです。[2]

この発言には、4階における座禅、すなわち大拙の「○」から、2階におけるチャンス・オペレーションズ、すなわち「心の構造」である「円」から抽出されたケージの「○」へとつながるプロセスが、連続的に表されているようである。

沈黙と無

撮影:木奥恵三

ただし、中央に配置されているのは《マルセルについて何も言いたくない》という作品群、つまりマルセル・デュシャンへの言及である。したがって、「『無』としての丸い空っぽの間」の真ん中には、ケージを通じたデュシャンへの眼差し(より厳密には「何も言いたくない」という非-言及)がすえられていることになる。この「何も言いたくない」というのは、デュシャンの死について尋ねられた際に、ジャスパー・ジョーンズが口にした言葉であった。だが、本展においては、この中央に配置された「何も言いたくない」という言葉はまるで、直接的に禅と現代芸術が接続されえないということを示すようである。あるいは、それが非-言及的であることによって、禅と現代芸術の結びつきに「不立文字」の領域が広がっているようだ。なるほど、この6作品《マルセルについて何も言いたくない》によって囲われた円の中心には、「沈黙」がつくり出されている。それが大拙からケージへと続き、デュシャンを囲い込む「○」であるように思えてくるのだ。

確かに、禅とデュシャンは直接的に結びついているわけではない。会場のキャプションにもしっかりと「デュシャンは東洋思想からの影響を否定する」と書かれている。かつて、東野芳明は「デュシャンというのは、やっぱり西欧人なんでしょうね。非常に合理的なもので出来るところは詰めていって初めてその先に見えてくるものというのは非常にミスティック、あるいはアンヴィジブルなものだ、というところがね。わりとデュシャンなんかを禅とすぐ結びつける人もいるんですがね、外国では。ぼくらなんかに『禅とデュシャン』というテーマで書いてくれなんて言われる。まっぴらだ、わかんないって断るけどね。まあ生き方は禅坊主のようだったかもしれないんだけど」[3]と述べたことがある。けれども、当のケージ自身は、デュシャンの中に東洋的な思想を感じていたのであった。

私は彼〔デュシャン〕に聞いたことがあります。それは私が彼にした唯一の質問だった……〔……〕《東洋の影響を受けましたか?》――全然、と彼は強く否定しました。〔……〕私が泣いて、彼がゆり椅子に坐っていたとき……何も言わずに。これは東洋の《師》と同じです。生徒の方は一生懸命学びたがっているのに、教師は何も言わない。マルセルはしばしばそんなことをしました。私は論文の中で、彼が東洋的であることを指摘し、そして(私はこれが正しい、あるいは可能だ、と思っているのですが、ひとつの仮定として)、彼が東洋の影響を受けなかったとしても、彼はそれを別のかたちで、間接的に学びとったかもしれない、と示唆しておきました。たとえばショーペンハウアー、ソロー、マイスター・エックハルトなどは、ひじょうに東洋の影響を受けています。[4]

デュシャンの生き方、あるいは彼の沈黙に禅をみることは、デュシャン自身によって否定されているにせよ、ケージのこうした眼差しによって接続の可能性が現れるのである。ゆえに、本展の「○」の中心にはケージではなく、デュシャンがいる、と言いたくなる。そこに禅と現代芸術を考える上での未踏の論点がある、と。このとき、筆者の脳裏にはデュシャンの「ダダは無(Nothing)である」という言葉が聞こえてくる。彼はかつて「例えばダダイストは、すべては無であると言います。無が良い、無が面白い、無が重要なのです。〔……〕事物がつくられるやいなや、彼等はそのつくられたものに反抗します。それは生産的ではなく破壊的です。それなのにまさにその方法において、建設的なのです、わかりますか」[5]と話したことがあるからだ。

ケージはダダと禅を結びつけることができる可能性を示しつつ、「ダダも禅も明確な実体のあるものではない」とし、「つまりこれらは変化する。しかも、時と場所しだいで、ひじょうに異なるやり方によって行動をひき起こす」と述べた[6]。ならば、デュシャンが破壊的であることによって、建設的であるとした「無」と、大拙が万物の母胎とした「無」。そして、「無限と無数とはゼロに等しい」としたマレーヴィチも含め、彼らはそこに同じものを見ていたのであろうか。こうした問題を解明する糸口であると考えられるのが「高次元性」である。本展では、この論点について「デュシャンの作品を貫く『四次元』の思想は、抽象の発生と直結するものだった」とキャプションにおいて示唆されてはいるものの、その検証は潜在的な状態にとどまっている。大拙とマレーヴィチがともに関心を抱いたP・D・ウスペンスキー の四次元思想とデュシャンの四次元思想の共通点および相違点の研究は「無限とゼロ」の問題を紐解く重要な鍵となるにちがいない。今後は、この接点の精緻な再考こそが、禅と現代芸術の起源を捉えるために必要な視点となるように思われる。

即非の論理

《マルセルについて何も言いたくない》は、8枚のプレキシグラスに、易経を用いて偶然選ばれた単語、文字、色が浮かんでいるが、さらにその位置、印刷方法までもチャンス・オペレーションズによって決定されている。8枚のプレキシグラスの上の文字は見る角度によって重なったり、組み合わさったりする。ケージは本作について「現代絵画には、中心がなく、初めも終わりもない。見る人の焦点を定めず、周囲の環境を受け入れるためにも透明な材料を使っている」[7]と話したことがある。この非-意図を取り入れた透明な空間感覚は、同室に展示されている《龍安寺》の楽曲にも通じている。それは会場のキャプションに添えられた、ケージによる言葉「そこに見なければならないのは石自体でもなく、石と石との関係でもなく、無限の砂という『空』である。音とは砂であり、沈黙であり、『空』である。そのとき、音の一つ一つは『仏陀』となる」というあり方に結びつく。

本展における言葉の引用は、鑑賞に重要な役割を果たしている。各階で、大拙の言葉が配布されていることも興味深い。それはいわゆる美術館での鑑賞のセオリーというよりも、鈴木大拙館や西田幾多郎記念哲学館に居るかのような趣向である(これらの館では、大拙、西田の名言が大きく印刷された紙が配布されている)。そして、2階で鑑賞者は『東洋的な見方』(1963年)から引用された大拙の言葉を手に取ることになる。

まだ禅にはいらない前は、山は山、水は水であった。少し禅をやるようになったら、山は山でなくなり、水は水でなくなった。ところが、修行もすんだということになったら、山はまた山、水はまた水になった。

この逸話は大拙が講義で話したものとされ、コロンビア大学での講義でケージが聞いていた可能性のあるものだ[8]。ケージが禅について言及した最初期の言葉に「禅を/学ぶ前/人は人であり山は/山である。/禅を学んでいる間、 物事は混乱する。/禅を学んだ後/人は人であり山は山である。/執着が/なくなった/ことを除けば/違いは/ない」[9]というものがある。

撮影:木奥恵三

2階には現代芸術の作品とともに、「大拙自身の最後の境地であると同時に、最初の境地でもある」[10]とされる大拙の書「山是山」が展示されている。

禅と現代芸術について考える際に、大拙とケージの影響関係にとどまらず、ここでその射程を広げるために参照したい人物がいる。哲学者で美術評論家のアーサー・ダントーである。第二次大戦後、大拙はコロンビア大学で1951年に特別講義として「華厳の哲学」を行い、1952年からは通常の講義を開始し、1957年まで続けた。ケージがこの講義に通っていたことはよく知られているが、そこにダントーもまた出席していたのだ[11]。

何より、ダントーが1964年、論考「アートワールド」において、現代芸術と非-芸術の識別不可能性を論じた際に用いた「ある雰囲気(an atmosphere)」という言葉であるが、それは突如として登場する中国の禅僧チン・ユァンの逸話によって説明されているのである。

わたしがこの三○年間の禅の修行にはいるまえには、わたしは山を山と見、水を水と見ていた。わたしがいっそう内密な知識にいたったとき、わたしは、いままで見ていた山が山ではなく、水は水ではないと見る地点に立ちいたった。しかしいまやわたしは、まさにことの実体を体得したのであるから、わたしは安んじていられる。というのもわたしはいまやふたたび、ただただ山を山と見、水を水と見るのであるから。[12]

ダントーが「あるものを芸術と見ることは、眼が見分けることのできないあるものを要求する――それは、芸術理論のある雰囲気であり、芸術の歴史についてのある知識であり、つまりは、あるアートワールド(an artworld)である」[13]と呈するとき、禅とデュシャン以後の概念的な現代芸術が発生させる「透明な空間」が接近しているように思われる。それは、同時に制度的な芸術の識別を逸脱する、従来の芸術理論を拒絶することによってこそ現れてくる空間、と言えるものでもある。

大拙はこうした三様の見方を「①常識的な肯定—分別」「②分別が根源のところで足場を失った全否定—無分別」「③否定がもとの肯定に還る—無分別の分別」という即非の論理の往還とする。「即非の論理」は、「AがAである」のは「A」が即「非A」である、という肯定が否定で、否定が肯定、そしてそれらが同一性をもつ、という一見非論理的な式である。

大拙に従えば、即非の論理は知性的判断や情意的選択に先立つ「霊性」による直覚の論理であり、般若の論理は霊性のそれに等しいものである。大拙は「金剛経」の第十三節にある「仏説般若波羅蜜、即非般若波羅蜜、是名般若波羅蜜」を取り上げ、これを公式化させたのであった。この一文から般若系思想の根幹であるとともに、禅、さらには日本的霊性の論理となる「即非の論理」を引き出したのである。「仏説般若波羅蜜、即非般若波羅蜜、是名般若波羅蜜」を訳すと「仏の説き給う般若波羅蜜というのは、即ち般若波羅蜜ではない。それで般若波羅蜜と名づけるのである(He teaches that the world is no-world and therefore the world is called the world.)」[14]という意味になる。

透明な空間

ケージは言う、「私には言うべきことが何もない、と言いながらそう言っている」[15]と。こうした即非の論理の往還によって通過することが可能となる「world(art world)」の「透明な空間」を踏まえ、本展において「現代芸術の一つの巨大な源泉」と掲げられた大拙による「未知なる可能性」を、まさに現在進行形で制作を行なっている山内祥太による映像作品《舞姫_Screening Edition》へと接続してみたい。自らの皮膚を衣服のように脱ぐコンピュータ・グラフィックの「ゴリラ=舞姫」は、映像の中で自ら皮膚を剥がし、老いていき、そして自らの身体を舌で舐め、若返る。CGで生成された皮膚は、現実空間において実際の生命活動を行うためのものではなく、視覚的に皮膚として感知されるマチエールを仮想空間において再現したものにほかならない。

絵画が現実空間の模倣から抽象へと向かった近現代芸術のベクトルとは異なり、今なおCGのテクノロジーは現実空間の再現を目指す途上にある。そのような現在において、仮想空間を構築するために重ねられていく「透明な空間」、すなわち不可視の「レイヤー」のメタファーとして、自身の皮膚を何度も脱ごうとする「ゴリラ=舞姫」は、即非の論理を実践するかのごとく「自身の実体の否定」、あるいは「現実の否定」を行なっているように見える。

ただし、「TERRADA ART AWARD 2021」での発表が記憶に残るこの《舞姫》には、モーションキャプチャを使用し、現実空間でパフォーマンスする人間の微妙な身体の動きを連動=リンクさせ、現実空間と仮想空間を結びつけようとするバージョンもある。だから、それを知っている鑑賞者にとっては、本展における《舞姫》の「Screening Edition」は、現実空間との接点を失い、仮想空間の中でプログラミングされたままに、実体の否定を反復する作品として強調されたかもしれない(「ゴリラ=舞姫」が最初に発表された「水の波紋展 2021 消えゆく風景から――新たなランドスケープ」の時点での映像インスタレーション《我々は太陽の光を浴びるとどうしても近くにあるように感じてしまう》では、スクリーンのみであった)。

禅が「不立文字」で徹底的に体験的であるのに対して、モニタの中でモデリングされ、まさに「○=空」から発生し、「□=具体的な個物」となった「舞姫」が、自らの皮膚を引き剥がし、舐め、老いと若返りを繰り返すその姿は、生成を裏返し、「0」と「1」の間、まさに現実空間の手前にある「△=形のはじまり」を行き来するようである。だからこそ、この非-体験的なデジタルデータが宿す物質的なリアリティは、現実空間から離れていこうとする現代の人間の鏡、あるいは座禅の体験の可視化ともなりうるのである。

この点において《舞姫》は、ヨーゼフ・ボイスによるフェルトが挟まれた空っぽの箱である《阿呆の箱》の「空虚」や、ナムジュン・パイクの《ニュー・キャンドル》の「十面の鏡」、すなわち1つの光が鏡の中で乱反射するような現実空間のキャンドルと映像の光(カメラが捉えた蝋燭の炎を、光の三原色RGBに分かれたプロジェクターからリアルタイムで投影する)と共鳴する。それは「空虚」へと向かう「空」と「色」の往還にほかならないのだ。

これらの作品には存在=実体をもたない空間と肉体の関係性が浮かび上がっている。その虚と実、映像と実体の関係性には、パイクの《TVブッダ》が想起されよう。本展において、パイクはケージとボイスの営為から甚大なインスピレーションを受けたとされ、また、破壊されたヴァイオリンが展示される坂本龍一はケージとパイクの実験を引き継いでいると示される。山内がフェルナン・レジェの実験映画と坂本の楽曲にある、「Ballet Mécanique」という身体的な運動である「バレエ」と機械的な運動を示す「メカニック」の結合に惹かれたように[16]、その系譜はつむがれているのである。

○△□、そして○と+

本展における禅と現代芸術の接続は、《舞姫》のように、レイヤーを剥がしてしまえば実体のないこの世界が孕む「透明な空間」、すなわち「空虚」が示されることによってこそ果たされている。それは4階において、大拙の書「△□不異○(色不異空)」を実作ではなく、非-物質的な「映像」で鑑賞したことに始まり、KOMPASによる社寺をイメージした座敷の仮設性、その実体のなさとともに、空間の虚実を一つにする。その上で、本展はKOMPASが仮設した狭さと広さによって、寺院(4階)、記念館(3階)、美術館(2階)と、これまでそれぞれ大拙が別々に語られてきた3つの場を重ね合わせ、新たな対話の開始を予感させるものであった。そして、すでに様々な場所で語られてきた現代芸術における「鈴木大拙からはじまる表現の系譜」として、4階に展示された大拙の「○」から、2階に展示されたケージの「○」への接続があり、それらに加え、ボイス、パイク、坂本、山内らの虚と実、映像と実体、すなわち「空」の仮象を重ねる空間体験が仮設されているのである。

本展の始まり、4階で鑑賞者は大拙の『神秘主義 キリスト教と仏教』(1957年)にある次の言葉を手に取ったはずである。

仏教の「空」には、時間も空間も生成も「もの」としての実体性も、存在することはない。そうではなく、それらあらゆる事物を、いまここで可能にするものなのだ。それは無限の可能性に満ちたゼロであり、また、尽きることのない内容をもった空虚なのだ。

ケージは「デュシャンは、作品と彼の生そのものをつくり出す仕方において、東洋的でした。彼は柔軟でした……。われわれに統一があるとすれば、それは空虚(Void)です」[17]と語っていた。おそらく、こうした取り組みは近現代芸術においても、様々なアプローチで探求されてきたものに違いない。例えば、講道館で柔道を学び、東洋的な感覚を身につけたイヴ・クラインが、フランスで画廊を空っぽにして「空虚」を展示した「第一物質の状態における感性を絵画的感性へと安定させる特殊化」展と、そこでアルベール・カミュが「空虚に満たされた力」と書き記したような「空(Void)」。あるいは反対に、非-存在的な背景として一般的となったホワイトキューブのような「空(Emptiness)」がある。それらを通過した近現代芸術の「透明な空間」において、今、作品制作・鑑賞が、そのまま「色」であり「空」であるような「真如=あるがまま(Suchness)」の体験として獲得される可能性はあるのだろうか。そこにはケージが制作に、あるいはダントーが鑑賞に見出した現代芸術に結びつく禅に通じる「空」の世界が見え隠れする。

こうして考えると、「鈴木大拙展 Life=Zen=Art」を特徴づけるのは、「+」であったように感じる。本展では、従来の系譜にとどまらず、「空」である大拙の「○」からケージの「○」に「+」が編まれ、さらに広大なネットワークの結びつきがあらわとなっていたようなのだ。そこにこそ「鈴木大拙からはじまる表現の系譜、その未知なる可能性」が提示されているのではないか。本展における「+」とは、4階の「無限と無数とはゼロに等しい」としたマレーヴィチの《黒の十字架》のプロジェクションと、2階の「0」と「1」の仮想空間の中で生まれた山内の《舞姫》のCGが直立し、両手を広げ、十字を示す姿の重なり合いである。「色」と「空」が互いに裏返りながらクロスする、この「実体の映像」と「映像の実体」という仮象が現在から「さらに未来へと切り拓いていくための試み」を浮かび上がらせているように思われてならない。作品制作・鑑賞が、そのまま「色」であり「空」であるような体験を得るためには、有限と無限がつながるような体験が立ち上がらなくてはならないというように。

[1] マレーヴィチ『零の形態――スプレマチズム芸術論集』宇佐見多佳子訳、水声社、2000年、232頁。

[2] ジョン・ケージ/庄野進「ニューヨークの森の中で――ケージとの二時間」『現代詩手帖』1985年4月臨時増刊号、280-281頁。

[3] 東野芳明『マルセル・デュシャン「遺作論」以後』美術出版社、1990年、302頁。

[4] Dialogue with Alain Jouffroy, “Entendre John Cage, Entendre Duchamp,” Opus International, Paris, 49, March 1974, p. 63.(ジョン・ケージ/アラン・ジュフロワ「ケージを聴く デュシャンを聴く」岩佐鉄男訳、『エピステーメー』1977年11月号、265-268頁)

[5] Mrgery Rex, “‘Dada‘ Will Get You if You Don’t Watch Out: It Is on the Way Here,” The New York Evening Journal, January 29, 1921, p. 60.(筆者翻訳)

[6] ナンシー・ウィルソン・ロスがダダやシュルレアリスムが東洋の形而上学、禅と共通点をもつと論じたレクチャーに対するコメント。ジョン・ケージ『サイレンス』柿沼敏江訳、水声社、1996年、14頁。

[7] 和多利志津子『アイ ラブ アート――現代美術の旗手12人』日本放送出版協会、1989年、110頁。

[8] 白石美雪『ジョン・ケージ――混沌ではなくアナーキー』武蔵野美術大学出版局、2009年、145頁、註4。

[9] 前掲 ケージ『サイレンス』256頁。

[10] (収録配信動画)安藤礼二「鈴木大拙展関連企画「大拙を体験する2022」『鈴木大拙の生涯と現代芸術の起源』」ワタリウム美術館、2022年8月25日。

[11] 柿沼敏江「芸術と生活をつなぐ――ケージ、フルクサス、Zen」『現代思想 鈴木大拙――生誕一五○年 禅からZenへ』2020年11月臨時増刊号、238頁、註5。

[12] アーサー・ダントー「アートワールド」西村清和訳、『分析美学基本論文集』西村清和編・監訳、勁草書房、2015年、22頁。

[13] 同上、22-23頁。

[14] 英訳は、秋月龍民「鈴木大拙の「即非の論理」とその展開――即非・逆対応・不可逆」『現代のエスプリ』133号、至文堂、1978年8月号、14頁。

[15] 前掲 ケージ『サイレンス』96頁。

[16] 「目で触る。触るように見る。山内祥太が探求する『テクスチャーのリアリティ』」RICOH ART GALLERY https://artgallery.ricoh.com/reports/shotayamauchi(2023年5月1日アクセス)

[17] 前掲 Jouffroy, “Entendre John Cage, Entendre Duchamp,” p. 64.(ケージ/ジュフロワ「ケージを聴くデュシャンを聴く」269頁)

中尾拓哉(美術評論家/芸術学)

近現代芸術に関する評論を執筆。特に、マルセル・デュシャンが没頭したチェスをテーマに、生活(あるいは非芸術)と制作の結びつきについて探求している。著書に『マルセル・デュシャンとチェス』(平凡社、2017)。編著書に『スポーツ/アート』(森話社、2020)。主な論考に「リヒターと1960年代のマルセル・デュシャンの再評価」(『ゲルハルト・リヒター』青幻舎、2022)など。近年のキュレーションに「メディウムとディメンション:Liminal」(柿の木荘、東京、2022)、「ANOTHER DIAGRAM」(T-HOUSE New Balance、2023年)。

https://nakaotakuya.com

レビューとレポート第48号