『私がアートについて知っていること』−若きアクティヴィストが10代の人たちに語るアートとの出会い、痛みと喜び 塚田美紀

若いアクティヴィストたちが10代の人たちに語りかけ、未来をともに拓こうとする。そういう文庫本のシリーズが、米国の出版社ペンギン・ランダムハウスから出ている。「ポケット・チェンジ・コレクティヴ」だ。

気候変動や環境破壊、ジェンダーバイナリーやLGBTQ差別などなど、どれも喫緊の、そして難しいテーマに当事者として等身大で向き合い、行動を起こし、仲間を増やしてきた若者たちが執筆陣だ。考える場、つながる場、自分が自分でいられる場が必要で生まれたというこのシリーズ、どんな人だって自分を取り巻くコミュニティを変えることに参加できるよ、と読者に呼びかけている。

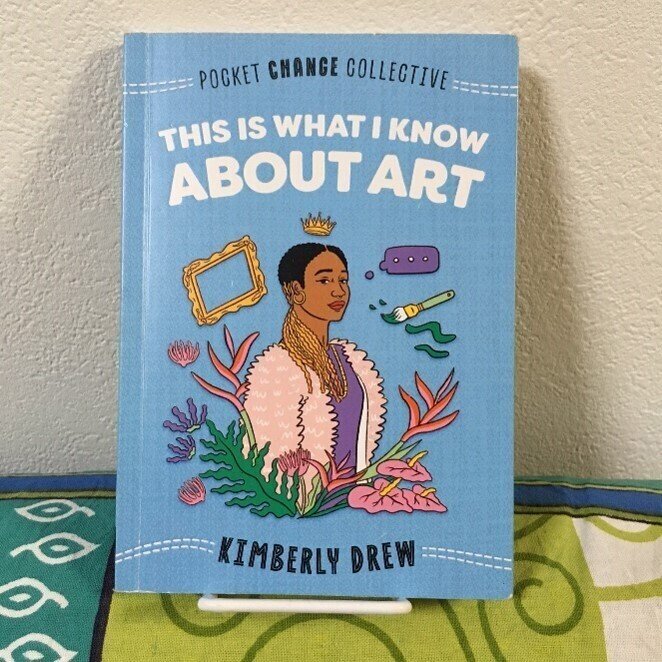

そんな「チェンジ」シリーズの中に、アートに関するものもある。水色の表紙、おしゃれなブラックの女性がイラストになっている『私がアートについて知っていること(This is What I Know About Art)』。イラストは著者キンバリー・ドリュー(Kimberly Drew)さんの姿だ。

This Is What I Know About Art (Pocket Change Collective)

詳しくはこちら

私はキンバリーさんのことは全く知らなかったが(アマゾンがおすすめしてきた)、米国に生きる若い黒人女性アクティヴィストがいま、アートについてどう話し、どんなふうにティーンズを勇気づけようとするのか知りたくて、この小さな本を買った。刊行はちょうど1年ほど前の、2020年6月。奇しくもBlack Lives Matter運動が再燃し、爆発的な広がりを見せた時期でもある。

読み始めたらこれが止まらない。スピード感のある歯切れのいい文体。学生だった20歳前後の自分のことから始まる、アートをめぐるキンバリーさんの約10年間の物語だ。

日本のメディアがキンバリーさんを紹介するとしたら、どんな感じになるだろう。

米国の名門女子大学スミス・カレッジに在学中の2011年、黒人アーティストの作品を紹介するBlack Contemporary ArtというブログをTumblrに立ち上げて話題を呼び、2013年からニューヨークのハーレムスタジオ美術館のSNS担当等を経て、2015年から18年まではメトロポリタン美術館のSNS担当として活躍。現在はフリーランスのライター、キュレーター、アクティヴィストとして幅広く活動中。(穏便でありたいメディアなら「アクティヴィスト」という肝心の肩書きは外したがるだろうか。)

しかしこれらは結果として外側から見える華やかさである。キンバリーさんの歩みを後押ししてきたのは、華やかなものでは全くなく、何か切迫した感覚だ。その奥には、自分はニセモノなんじゃないか、何か間違ってここにいるだけなんじゃないかという不全感。その苦しさあっての、アートとの出会いなのだった。

名門大学に入ったものの家の事情で経済的苦境に陥り、ボロボロの自尊心を抱えて奨学金窓口に日参。少しでも稼ごうと、有給インターンとしてスタジオ美術館に応募(美術史専攻でも何でもなかったが有給がポイント)。合格しても、「絶対手違いだよねこれ」と思ってしまう悲しさ。

ともかく、出勤初日。館に向かう道すがら、自分の前を歩くかっこいいブラックの女性に、キンバリーさんの目が釘付けになる(スタジオ美術館のキュレーターだった)。彼女を追うように、そのまま美術館のエントランスへ。たいして広くもなく豪華でもないが、訪れる誰もが最初に身をおくその空間には、すっと立った、柔らかなバリトンの声で迎えてくれる男性(受付担当のティモシー)。そして「Me」と「We」の点滅を繰り返すネオン管(グレン・リゴンの作品)。ここが彼女の始まりだった。

The Studio Museum in Harlem The Studio Museum in Harlem is the nexus for artists of Afric studiomuseum.org

私自身はスタジオ美術館に行ったことはないが、この場面がとても気に入っている。さまざまにあるアートとの出会い方、なかでもアートのある「場」、そこを体現する人々や空間に出会うと身体にひときわ鮮やかに記憶される。そのことを、この場面はとてもよく表現していると思うからだ。

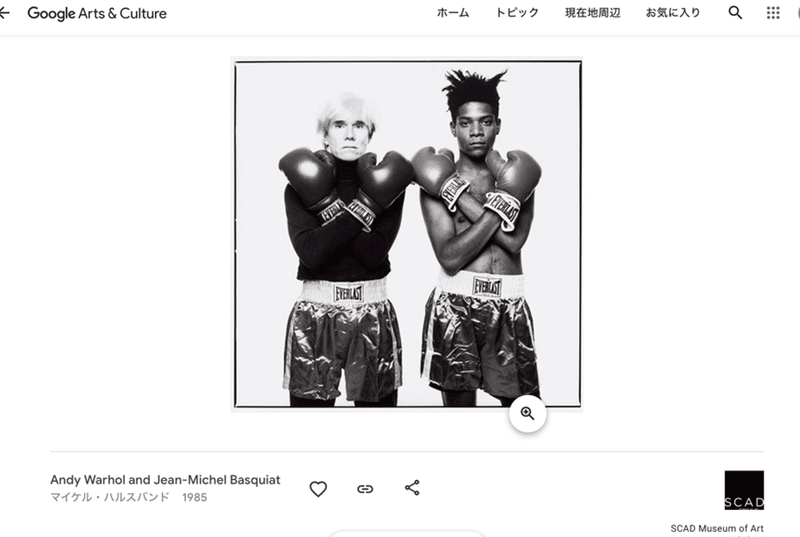

さて、ある日の休憩時間中、キンバリーさんは1枚の写真に出会う。アンディ・ウォーホルと、若く美しい黒人男性が並んで立っている。ふたりともボクシンググローブを着けて、互いのグローブの先がちょっとだけ触れ合っている。ブラックの男性は誰? と調べたら、ジャン=ミシェル・バスキア。ググって出てきた作品もとても魅力的。

「黒いウォーホルを見つけた!」と興奮した彼女だったが、その発想が間違っていることに気づく。誰もが自分自身でしかあり得ない、バスキアはバスキアだ。そしてさらに考える。なぜウォーホルは知っていても、バスキアのことは知らずにいたのだろう。こうしてインターン期間中に、実はたくさんの素晴らしいブラック系アーティストがいることを学んでゆくキンバリーさん。

ウォーホルとバスキアのボクシング写真はいくつかバージョンがあるが、彼女が見たのはたぶんこれだろう。Google Arts & Cultureのサイトと、そのスクショ画像をあげておく。

Andy Warhol and Jean-Michel Basquiat Michael Halsband Google Arts & Culture

大学に戻った彼女は美術へと専攻を変える。もっともっとブラックのアーティストについて学べると思ったからだ。しかし……講義ではほとんど出てこない。スタジオ美術館とのこのギャップは何?

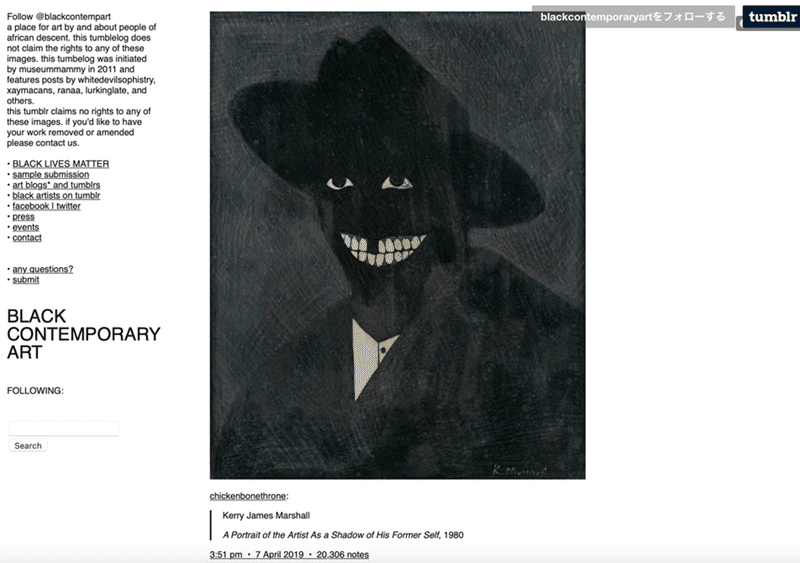

ゆえに彼女は、友人たちの協力も得てブログを始めたのだ。美術館で知った黒人アーティスト、やがてはネット上で探しうる限りの黒人アーティストを、片っぱしから紹介する。2011年、20歳の彼女は無我夢中で、自分たちの場所をデジタル空間にひらいた。美術史の授業みたいに、ブラックのアーティストがいないことにされるなんて絶対イヤだと。

ブログはもちろん今も閲覧可能(ただ更新は2019年で止まっているようだ)。URLとスクショ画像をあげておく。

ところがあるとき、忘れがたい「事件」が起こる。現代美術の講義で、キューバ系米国人ココ・フスコとメキシコ系のギレルモ・ゴメス=ペーニャによる映像作品《檻の中のカップル》(1993年)が取り上げられた。これは20世紀前半までの欧米の万博会場で「未開」認定された人々が生きたまま「展示」された、というおぞましい歴史をパロディとして批判的に指し示す彼らのパフォーマンス作品を、観客がなんと「現代の未開人の見せ物」だと思って見物する様子などを撮ったドキュメンタリーだ。画像はプリマス大学のサイトのスクショ。アーティストと人々を、檻の鉄格子が隔てているのが見てとれる。しかし、本当に彼らを隔てているのは、別のものなのだ。

Coco Fusco and Guillermo Gómez-Peña: The Couple in the Cage: Two Undiscovered Amerindians Visit the West • In Search of a Recuperative Aesthetics Art & Education

The Couple in the Cage — Coco Fusco

キンバリーさん自身はアーティストの試みに大いに共感し、こうした負の歴史をパフォーマンス作品として取り上げる意義の大きさを感じた。それにアート業界では、有色人種は白人のためにパフォーマンスさせられることが多いという現実もある。さあこの作品についてみんなで議論だ! と思いきや、そうはならなかった。

何人かの白人のクラスメイトがひどく動揺し、教室はあっという間に「白い罪(ホワイト・ギルト)」―白人であることの罪深さを突きつけられて泣き出すなどの感情的な反応をいう―に飲み込まれたのだ。作品はそっちのけである。キンバリーさんは苛立つ。この人たちは、罪悪感を乗り越えてともかく作品を見る、ということができないのだろうか?

その2日後、講義の続き。白人の男性教員は開口一番、「僕がアフリカ系アメリカ人なら、「白い罪」みたいな反応はあからさまな人種主義と同じだと感じると思うよ」。もちろん、教室内の分断をなんとかしようとしての発言だった。でもキンバリーさんにとっては、これも打撃だった。作品を論じるはずの場を「白い罪」意識が潰してしまった、ということを理解するのには、「アフリカ系アメリカ人」にならないとダメなのか?

そんな大きな違和感をFacebookに投稿したキンバリーさんは、後日教員に呼び出される。このときも、キンバリーさん自身は作品について教員と意見を交わす気満々だった。研究室を訪ねる前に、図書館で理論武装までする。ところが教員に言われたのは、「君は他のクラスメイトを不愉快にさせた」、「同じ有色人種の学生といっしょにいたいなら、美術史の授業には出ない方がいい」。

黒人は、アートについて白人と議論することが許されないのだ。

これがその後、どうやっても消せない彼女の傷になった。終始勢いのある文体で読ませる本書のうち、この部分ばかりは、何度読み返しても時が凍結されたような感覚になる。

アートをとおして未来をともにつくろうとティーンズに呼びかける本なのに、こんな重いエピソードが? と思われるだろうか。しかし未来はひとりひとりの具体的な身体の経験からしか始まりようがない。経験されたことをないことにはできない。そしてアートはこういう傷や重さに寄り添い、またそこから生まれいずる存在でもある。だからこそキンバリーさんにとって、アートは生きのびるための糧であり続けているのだと思う。アートにふれ、語りたいことを語り、他者と議論することをとおして、生きていくうえでおかしいと感じることに抗議することもできる。10代の人たちに最も伝えたいのはきっとそこだろう。

その後、自身の出発点となったスタジオ美術館で、そして(お世辞にもスタッフが多様性に富んでいるとはいえない)メトロポリタン美術館でSNS担当としてどう働き、何を企てたかという話はもちろんのこと、それ以外の商業ギャラリーやNPOに勤めたときのエピソードもおもしろい。夢中になったアート作品、心打たれたアーティストの言葉、そしてしたたかに人生を歩き、人々と強力につながる方法を示してくれた女性キュレーターやエデュケーターの毅然とした姿。そういうものがすべて織り合わさって彼女を包み、歩かせた。

ネット上にはキンバリーさんのインタビューやレクチャー映像がたくさんある。何かひとつでも覗いてみることをおすすめする。以下の映像は短くて字幕もあり、見やすい。情熱的に語るパワフルでチャーミングな姿に、腹の底から湧き出るような元気をもらえるはずだ。

How Black Contemporary Art's Founder Kimberly Drew Amplifies Black Artists | SEEN | NowThis NowThis Entertainment

最後に補足を。キンバリーさんの人生を左右した「白い罪」についてもう少し知りたい方は、2020年のBlack Lives Matter運動再燃の際に米国で大きな話題となったロビン・ディアンジェロの『ホワイト・フラジリティ 私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか?』を手に取ってみると良いかもしれない。原著は2018年出版、邦訳は2021年6月に出た。以下のサイトでは、監訳者あとがきを再編集したものが読める。これだけでも参考になるだろう。

https://book.asahi.com/jinbun/article/14360121

塚田美紀(世田谷美術館学芸員)

東京大学大学院教育学研究科博士課程を単位取得退学後、2000年より世田谷美術館に勤務。教育普及事業の担当者として展示室を使った身体表現ワークショップ、建築空間を活かしたパフォーマンスなどユニークなシリーズを手がけ、2013年からは企画展担当。スペインおよびその旧植民地の文化への関心から「マヌエル・アルバレス・ブラボ写真展―メキシコ、静かなる光と時」(2016年、西洋美術振興財団賞学術賞等を受賞)、「奈良原一高のスペイン―約束の旅」(2019-2020年)などを企画・担当。館蔵品による「アフリカ現代美術コレクションのすべて」展(2018-2019年)の担当を機に、近年はアフリカ文化とヨーロッパの関係にも視野を広げている。共著に『展示の政治学』(水声社、2009年)、『今、ミュージアムにできること せとうち美術館ネットワークの挑戦』(学術研究出版、2019年)、『現代アフリカ文化の今 15の視点から、その現在地を探る』(青幻舎、2020年)など。訳書に『エドワード・スタイケン写真集成』(岩波書店、2013年)。