国が望む、思考力・判断力・表現力とルーブリックを現場は対応できるのか?

ネット検索すれば、山のように『新学習指導要領』の記事が出てきます

でも、実際に現場で成果を上げている現職の先生の記事には

たどり着けない

これって。。。。どういう意味なのでしょうか?

例えばわたしの場合です

コロナ前は、4人でひとチームを作ってアクティブラーニングをしました

一人が、司会進行

一人が、書記

一人が、発表

一人が、読みあげ(これが、大事です)

という、役割でそれぞれがチームにどれほど貢献したのか?

を、相互評価と自己評価をしました

出来上がったものは、クラス全体でシェアし

その後は、廊下に掲示して学年でシェアしました

自分たちの考えた物と、他チームの考えた物を見比べることが出来ました

納得するので結果として、成績への不満&不信は起きません

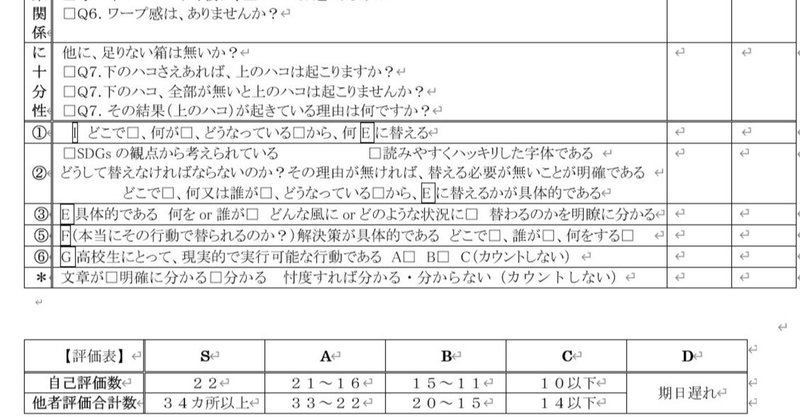

この時に、重要なの事は『何を』『どのように』すればいいのか?を

先に生徒たちに知らせて、目指す処を揃える事です

【言葉】を使って、意志の疎通をはかるので

具体的な言葉で、ゴールを見える化してから始めます

ココまでなら、できる先生方はたくさんいらっしゃるでしょう

わたしが、難しかったのはこの先です💦

【どんなツールを使って】【何の知識を】【どの深さまで】【どんな状態にする】を決めることでした

そして、道具としてTOCツールは難しいです

出来る人たちは、『簡単なツール』といいますが

それは、出来るようになった人の感想です

生徒たちは、【まだできない人】なのです

そして、わたしは『TOCを教えるプロ』ではありません

この事も盲点だったりします

わたしは、最初から感覚的にワークショップで取り組めました

しかし、『教科書』や『本』などの文字情報からはサッパリ理解できませんでした

つまり、プリントを配布して「さぁ~。やってみよう」では手が動かないのです

各チームに、補助スタッフを配置できるはずもありません

これらを克服する為には、ツールをもっと簡単にしなければなりませんでした

生徒の自主性や主体性だけを頼りにすると、うまく出来る子と

そうでない生徒の差が大きく開きました

ツールは手段で、ツールを広めることや使いかたを理解させることが目的ではない

TOCや教育のためのTOC(TOCfE)とは、違うのかもしれませんが

現場の授業で、何をしたいのか?

これが同じ先生であるならば

これまでわたしがやって来た、やり方&考え方はシェアできるような気がします( ´艸`)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?