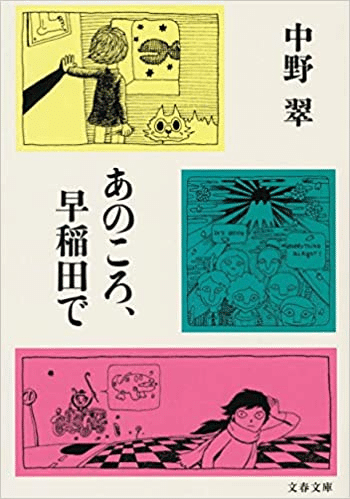

あのころ、早稲田で 中野翠 文春文庫

仕事の師匠から、昭和史をテーマにした仕事をすることになって、打ち合わせをしていると、学生運動や安保闘争について、よく「そんなことも知らないのか?」と言われた。

私はちょっと特殊な単科大学で学生時代を送った。だからか、大学の教職員も含めた周囲に、学生運動や安保闘争に携わったことのある人(少なくとも、そう公言する人)はいなかった。

あさま山荘事件は、テレビ中継の映像を覚えている。叔父が警察官で現場に出動していたことを後から聞いた。

連合赤軍リンチ殺人事件については、あまりよく知らない。後年、そんな恐ろしいことを”学生”がしていたのか?!と驚いた。しかし、その事件の詳細について、積極的に知ろうとはしないまま今に至っている。

若松孝二監督の映画も、見ていない。

早稲田大学の学生として、当事者であった中野翠さんが語る学生運動、そして当時の世の中をどう見て感じていたのか、を知ることができた。

あの時、師匠が「そんなこと」と言っていたことの一部が、「そういうことだったのか」と腑に落ちた。違うかもしれないけれど。

ツボちゃんも、中野さんも、ある時期の私にとって、著書が出れば無条件に買って読む、そういう書き手だった。

その後、歌舞伎や能、落語といった芸能に興味の中心が移って、読む本を選ぶ基準も変わった。

中野さんは、歌舞伎や落語についての著書があったので、それらは読んでいたけれど。

ツボちゃんが旅立ってしまったことがきっかけで、ツボちゃんの追っかけをまた始めて、ツボちゃんがリスペクトしている書き手の一人である中野翠さんにも、ふたたび注意が向くようになった。

読んでいると今まで知らなかったり、興味が全くなかったような事柄について書かれていると、「え、それ何?何?」と知りたくなるという点が、共通していて、そこが好きなんだな、と『あのころ、早稲田で』を読んでみて、改めてわかった。

想定外の興味を喚起される、というのが楽しいのだ。

例えば。

中野さんが「わたしの人生を変えた一瞬となった−と言っても過言ではない」というほどの衝撃を受けた夢野久作の小説「ドグラ・マグラ」、この不思議なタイトルの本は何だろう?と思ってはいたけれど、なんとなく敬遠してきた。

能を見始めてしばらくした頃『夢野久作の能世界』という新刊が出て、購入したものの、パラパラっとページを繰って能についての文章をちょっと読んだ程度で、積ん読のままになっているので、これを機会に読んでみよう。

1988年に映画化された『ドグラ・マグラ』で、桂枝雀が重要な役を演じているというこの映画も、見てみたくなる。

わたしにとって、桂枝雀という人はNHKのドラマ「なにわの源蔵捕物帳」の海坊主の親方で落語家、なのだけれど、落語を聞くようになって、桂米朝門下で上方落語の鬼才だった(その頃には既に亡くなっていた)、ということを知った。TBS「落語研究会」の高座で、初めて立ち上がった人、という伝説とともに。その人が起用されたということに、興味をそそられる。

そして、『ドグラ・マグラ』とともに、「いずれも空前絶後。その後それに匹敵するほどのショックは体験していない」という、つげ義春も、漫画の作品にはまだ手付かずなのだけれど、とにかく『ねじ式』を読んでみたくなってきた。「若い頃に出会う、というのは格別のものなのだと思う」という言葉に、ちょっとひるむ気持ちもあるのだけれど……。

金嬉老事件も、中野さんが「いろいろあって、韓国に強制送還されてからの行動を知ると、まさに一筋縄ではいかない、得意な性格がわかり、「一杯くった」という気分になったのだけれど」と書いていて、帰国後のことは全く知らないので、何があったのか、とても知りたくなってくる。

こういう回想記って、堅苦しい文章をイメージしていたけれど、中野さんはやっぱり中野翠の文体やスタンスを貫いていて、楽しくてズンズン読めた。

文庫化にあたって行われた呉智英さんとの対談を読んで、呉さんの著作も読んでみたくなった。

そして、呉さんの「うん。思い残すことはやっぱり中野さんの毛糸のパンツを見られなかったことかな(笑)」で締められているところが、中野さんの本らしくて、クスッとできる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?